在人生的漫漫旅途中,我们常常面临各种选择与诱惑,也在不断探索如何坚守自我、保持清醒。“慎独” 与 “慎众”,这两个古老而深邃的智慧理念,宛如明亮的灯塔,照亮我们前行的道路,指引我们在独处与身处群体时,都能做出正确的抉择,坚守内心的道德与原则。

“慎独”,最早出自《礼记・大学》:“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也。”《礼记・中庸》也提到:“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也 。” 它是指人们在独自活动无人监督的情况下,也能自觉地严于律己,不做任何有违道德信念、做人原则之事。

古往今来,诸多仁人志士用行动诠释了 “慎独” 的真谛。东汉安帝时,昌邑县令王密为感谢杨震的提挈之恩,夜里怀金十斤馈赠,还说 “暮夜无知者”,杨震却严词拒绝:“天知,神知,我知,子知。何谓无知!” 王密听后羞愧而出。杨震在无人监督的深夜,面对重金诱惑,依然坚守廉洁的底线,其高尚品德令人敬仰。又如清代官员叶存仁,从政 30 余年,甘于淡泊,从不苟取。一次离任时,僚属们夜里悄悄送来馈赠礼品,叶存仁见状将馈赠品原封退回,并赋诗一首:“月白风清夜半时,扁舟相送故迟迟。感君情重还君赠,不畏人知畏己知。” 他将道德准则内化为内心的坚守,即便在私密的情境下,也绝不放松对自己的要求 。

“慎独” 是一种高度的自律,是在灵魂深处刻下的道德印记。它要求我们在独处时,克服内心的私欲与杂念,真正做到 “诚于中,形于外”。当我们独自面对诱惑时,心中的道德天平能否保持平衡,取决于我们平日对 “慎独” 精神的修炼。每一次在独处时做出正确的选择,都是对自我的一次提升,让我们的内心更加坚定,人格更加完善。

然而,人生并非只有独处的时刻,更多时候我们身处群体之中,这时 “慎众” 就显得尤为重要。“慎众”,慎的是盲目 “从众” 心理。《乌合之众》中提到:“群体中的个人,不过是众多沙粒的一颗,可以被风吹到无论什么地方 。” 群体的行为和意识往往具有强大的影响力,身处其中,如果缺乏独立思考和自我约束的能力,就容易随波逐流,失去自我。

宋元之际,世道纷乱,学者许衡外出,天热口渴,路遇梨树,行人纷纷摘梨解渴,唯许衡不为所动。有人问为什么,他说:“此非吾梨,岂能乱摘?” 别人笑他迂腐:“乱世梨无主。” 许衡正色回答:“梨虽无主,而吾心有主。” 在众人皆为解渴而摘梨的情境下,许衡坚守自己的内心原则,不被群体行为所左右,这种 “慎众” 的精神难能可贵。

在现实生活中,我们也常常看到 “从众” 带来的不良影响。比如,在网络舆论中,一些人不经过自己的思考和判断,就盲目跟风发表言论,甚至参与网络暴力;在消费潮流中,有些人不顾自身实际需求和经济能力,盲目追求名牌和流行产品,陷入消费陷阱。这些都是缺乏 “慎众” 意识的表现。“慎众” 需要我们在群体中保持清醒的头脑,不被群体的情绪和行为所裹挟。我们要学会独立思考,明辨是非,坚守自己的价值观和道德底线。同时,我们还要有勇气在群体中坚持自己的正确观点,不随波逐流,避免因为盲目从众而犯下错误。

“慎独” 与 “慎众”,虽侧重点不同,但本质上都是对自我修养的要求,是在不同情境下对内心道德准则的坚守。独处时的 “慎独”,让我们回归内心,审视自我,修炼出强大的内心和高尚的品德;身处群体时的 “慎众”,让我们在复杂的社会环境中保持清醒,不被外界干扰,维护自我的独立和尊严。

在人生的道路上,我们要将 “慎独” 与 “慎众” 紧密结合。在独处时,以 “慎独” 为准则,严格要求自己,不断提升自我修养;在与他人相处时,以 “慎众” 为指引,保持独立思考,不盲目从众,做一个有主见、有担当的人。只有这样,我们才能在人生的各种境遇中,都能坚守本心,不迷失方向,走出属于自己的光明大道。【大学】中曾言:“诚于中,形于外,故君子必慎其独也。”意思是一个人的内心真诚,会自然地在其外在表现出来,所以品德高尚的君子必然会在独处时也保持谨慎。《中庸》里同样有所表述:“莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也。”这是在告诫人们,即使在最隐秘、最细微之处,也没有什么能比这更明显地展现一个人的品性。因此,君子在独处时会格外谨慎。

两部儒家典籍都不约而同地提及了一个至关重要的君子品行——慎独。这一理念蕴含着深厚的哲理和智慧。

从历史的角度来看,古往今来,众多仁人志士都将慎独视为修身养性的重要准则。例如,东汉时期的杨震,面对深夜送来的重金贿赂,以“天知,神知,我知,子知。何谓无知!”严词拒绝,其在无人监督的情况下坚守了自己的道德底线,正是慎独精神的生动体现。

从文化的角度分析,慎独体现了儒家文化对于个人道德自律的高度重视。在儒家的价值体系中,个人的品德修养不仅关乎自身的成长与发展,更与社会的和谐稳定紧密相连。君子通过慎独,不断提升自身的道德境界,从而为社会树立良好的榜样。

在当今社会,慎独的意义依然深远。在快节奏的生活中,人们常常面临各种诱惑和压力。当身处无人监管的环境时,能否坚守道德原则,做到慎独,成为衡量一个人品德高低的重要标准。比如在无人监考的考场中,有的学生能够自觉遵守考试纪律,凭借自身的实力作答;而有的学生则心存侥幸,试图作弊。这鲜明的对比,充分展现了慎独与否所带来的不同结果。

在我的心灵花园:感悟“慎独”与“慎众”的人生哲理。“慎独”强调的是在独处时的自我约束,而“慎众”则是在众人之中保持清醒和独立,不随波逐流。无论是慎独还是慎众,都是我们在人生道路上需要不断修炼和领悟的重要品质。

慎独,这一古老而深邃的理念,蕴含着无尽的智慧和力量。在别人看不到的时候,能慎重行事,不自我麻痹欺瞒。就如同在黑暗的角落里,依然坚守道德的底线,不因为无人监督而放纵自己的行为。比如,在无人的深夜,面对一份意外之财,有人可能会心生贪念,然而秉持慎独精神的人,会清醒地认识到这种行为的错误,坚决抵制诱惑,不让一时的私欲蒙蔽了自己的良知。

在别人不能听到的时候,能保持清醒,不随口妄言。即使在四下无人的环境中,也能管住自己的嘴巴,不说出那些违背良心、伤害他人的话语。比如,当独自面对一件令自己愤怒的事情时,没有听众在旁,有些人可能会肆意谩骂发泄,但懂得慎独的人,会克制情绪,用理性的思维去思考和表达。

当独自一人时,更要严格要求自己,防微杜渐,自重自爱,把握自己。一个人在家中,面对诸多诱惑,如沉迷于网络游戏、过度享受美食等,如果缺乏慎独的品质,很容易陷入放纵的漩涡。而具备慎独品质的人,会合理安排时间,学习新知识、锻炼身体,不断提升自我。

慎独并非追求空间上的独居、独处,而是追求心理、人格上的卓尔不群。它并非是一种孤僻的生活方式,而是在内心深处建立起一座坚固的堡垒,抵御外界的干扰和诱惑。从历史的角度看,古代的仁人志士,如陶渊明,虽身处乱世,却能坚守自己的内心,不为五斗米折腰,这便是慎独精神在人格上的体现。

不同于外在的功利目的,它追求的是一种内在的精神境界。这种境界超越了物质的追求和世俗的荣耀,是对心灵深处的纯净和安宁的渴望。在社会日益浮躁的今天,许多人为了名利不择手段,而慎独则是一股清流,让人回归内心的本真。

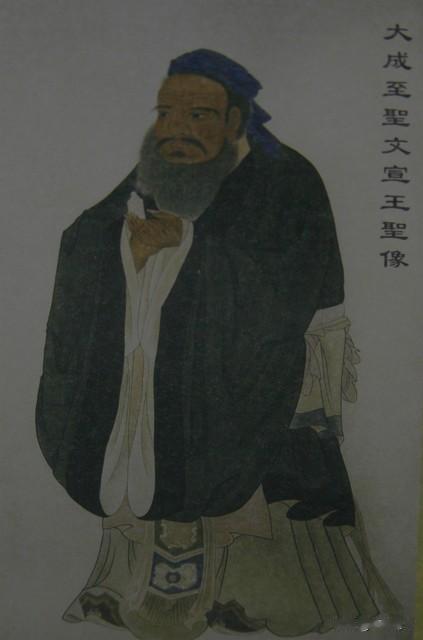

而要做到“慎独”,最重要的就是说的做的一个样,人前人后一个样,言行如一,心口如一,始终如一。这需要极大的自律和坚定的信念。古往今来,那些被人们传颂的伟人,无一不是慎独的典范。像孔子,他的教诲不仅在公开场合被广泛传播,在私下里,他也始终践行着自己的理念,以身作则,为后人树立了榜样。

最隐蔽的东西往往最能体现一个人的品质,最微小的东西同时最能看出一个人的灵魂。就像一个不经意间的小动作,或许是对弱者的一次默默帮助,或许是对错误的一次勇敢承认,这些细微之处,恰恰反映了一个人内心深处的善良和正直。

内不欺己,此乃为人之根本。一个真正有操守的人,在内心深处坚守着道德与良知的底线,不因为私利而自我蒙蔽,不因为困难而自我妥协。他们时刻审视自己的言行,以真诚和正直对待自己的灵魂。正如曾子所言:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”这种自我反省的精神,便是内不欺己的生动体现。

外不欺人,是与人交往的基石。在社会的大舞台上,我们与形形色色的人打交道,只有秉持着诚信和尊重,才能赢得他人的信任与尊重。商鞅徙木立信,通过一诺千金的举动,树立了政府的公信力,从而推动了变法的成功。这充分说明了外不欺人的重要性。

上不欺天,更是一种对天地大道的敬畏。古人认为,天道有常,不为尧存,不为桀亡。我们的所作所为,上天皆有洞察。那些违背天理、肆意妄为的人,终究会受到惩罚。

君子慎独,这是一种高尚的品德修养。在无人监督的时刻,君子依然能够坚守正道,不被外界的诱惑所左右。而小人则截然相反,他们无法做到表里如一。平日里散漫惯了的小人们,缺乏自律和自省的能力。他们或许会在人前伪装出一副善良正直的模样,但时间一长,其虚伪的本质便会暴露无遗。这种伪装不仅无法成功,反倒让人觉得虚伪与造作,毫无益处可言。

自古以来,慎独就是圣人先哲们追求的修身境界。“自修之道,莫难于养心;养心之难,又在慎独”。王阳明的心学强调,要在内心深处去探寻良知,通过不断地自我修炼,达到知行合一的境界。一个表里如一的人,做事光明坦荡,事无不可对人言。他们不会因为心中有鬼而藏头露尾,不会因为谎言而担惊受怕。他们的内心充满了阳光,少有愧疚、猜疑、顾忌等种种阴暗。就如同在春天的花园中,心中自然绿意盎然,步步花开,散发出温暖和希望的力量。这种人,无论身处何地,都能以其正直和善良感染他人,为社会带来正能量。

慎独,乃是一种极具深度的“自我约束法”。它意味着在独自一人、无人监督的情境下,依然能够坚守道德准则,规范自身的行为举止。这种自我约束并非易事,需要强大的内心力量和坚定的意志。古往今来,诸多贤达之士皆以慎独为修身之要。例如,东汉时期的杨震,面对深夜无人时送来的重金贿赂,义正言辞地拒绝,其“天知,神知,我知,子知。何谓无知!”的话语,至今仍回响在历史的长河中,成为慎独的典范。

慎众,同样是一种难能可贵的自我约束。它要求人们在群体之中,也能保持清醒的头脑和独立的判断,不盲目跟从。群体心理学的研究表明,个体行为极易受到群体的意识、情绪和选择的左右。在群体中,个体往往会产生一种“从众心理”,认为多数人的行为就是正确的,从而放弃自己的思考和判断。

当身处群体中时,更要格外留意自己的一言一行。不为“生态”所染,这意味着不被群体中不良的风气和习惯所同化。比如在一个工作团队中,如果多数人都敷衍塞责、消极怠工,自己不能随波逐流,而应坚守认真负责的工作态度。不为“氛围”所乱,即不被群体中紧张、浮躁等不良氛围扰乱自己的心境和行为节奏。如同在一场激烈的讨论中,即使周围的人都情绪激动、言辞激烈,也要保持冷静和理智,以平和的心态表达自己的观点。不为“情绪”所惑,就是不被群体的负面情绪所影响,始终保持内心的坚定和清明。例如在面对社会舆论的压力时,不被偏激的情绪所左右,坚持用客观公正的视角看待问题。

总之,无论是慎独还是慎众,都是我们在人生道路上需要不断修炼和践行的品质,只有如此,才能在复杂多变的社会环境中,坚守自我,行稳致远。

“慎众”意味着在我们积极向贤能之人学习看齐的同时,务必要具备“见不贤而内自省”的强烈意识。实际上,无论是慎独也好,还是慎众也罢,它们所探讨和指向的核心,都是如何“做好自己”这一至关重要的问题。

真正值得我们敬畏和尊崇的,应当是那份源自道德的坚定信仰,以及内心深处的律令准则。这无疑是守德修身所能达到的至高境界。例如,古往今来,诸多仁人志士皆以道德信仰为指引,无论身处何种艰难困境,都能坚守内心的道德律令。像孔子,一生周游列国,宣扬仁道,即便遭遇重重阻碍,仍不改其志,这正是对道德信仰的坚守。

无论是慎独还是慎众,归根结底,都是一个不断锤炼身心、修养品性的漫长过程。如果拥有了坚定不移的内心以及强大坚毅的自我,那么无论外界环境是喧嚣嘈杂还是阴暗晦涩,我们都能够始终秉持道德原则,牢牢守住自己的本心,出色地做好自己。

要做到“慎独”与“慎众”并非易事,需要长期的自我磨砺和修炼。当我们能够达成这一目标时,在独处之时,便能做到不愧屋漏、不欺暗室,内心坦坦荡荡;在众人之中,能够反躬自问、自反而缩,及时反思自身的不足与过错。并从最初的“不能”违规犯错、“不敢”越界逾矩,逐步升华到“不想”产生邪念,最终达到“从心所欲而不逾矩”的理想境界,实现真正的自由与自律的完美融合。