1979年,全国政协第五届二次会议在北京召开,贺子珍的老战友们向党中央和全国政协提了建议,希望将贺子珍增补为全国政协委员,会议采纳了这个建议,不久之后,新华社发表文章,将这一消息公布于众,并且刊登了贺子珍的照片。

贺子珍闻此消息,心里非常高兴,像个孩子一样热泪盈眶,但是紧接着,她向组织提了一个请求。贺子珍提出的这个请求是什么呢?组织又是如何回复的呢?毛主席去世,贺子珍伤心欲绝1976年夏天,83岁高龄的毛主席病情加重,时而清醒,时而昏迷,除了医生和护士组成医疗小组外,还聘请了专家诊断。8月下旬,已经搬出中南海的李敏得知父亲病危的消息,不顾一切,匆匆赶到中南海,看到毛主席容颜憔悴地躺在病床上,顿时泪眼潸潸。毛主席的双眼本是紧闭的,这时发现身边站着一个人,微微睁开,发现是李敏,便颤巍巍地去拉她的手,李敏会意,连忙把自己的手放在毛主席的手中。此刻,毛主席的手依然是那样柔软,那样温暖,那样充满了父亲的慈爱。

毛主席问:“娇娇,你为什么不常来看我呢?”李敏知道,毛主席的晚年是孤独的,是寂寞的,他也希望自己像普通人一样,一家人陪在身边,享受天伦之乐。但是自从搬走后,李敏进出中南海是非常困难的,她有她的苦衷。这时,毛主席作了一个手势,将右手的拇指和食指连成一个圆,说了一句话,但是声音很低,李敏并没有听清。李敏把目光投向身后的医护人员,医护人员也是直摇头。这是李敏最后一次见毛主席,她一直猜不出、想不透这个手势代表着什么。几天后,李敏接到通知去中南海,她本以为是毛主席转危为安,要见自己,可是去了之后,噩耗传来,毛主席去世了,这天是1976年9月9日,一颗伟大的心脏永远停止了跳动。

直到多年后,李敏与挚友谈起此事,朋友若有所思地说,这个手势是不是和她的母亲贺子珍有关系,贺子珍的小名叫做桂圆,毛主席以手作圆,便以此比喻。李敏觉得她说得有道理,毛主席在生命的最后一刻,心里牵挂着贺子珍,告诉李敏,要照顾好母亲。贺子珍又何尝不是牵挂着毛主席呢?长期以来,李敏是他们之间沟通的桥梁和纽带,每次母女相见,贺子珍都会询问毛主席的情况,并且在李敏回北京时,贺子珍还会托她给毛主席带上一些北方买不到的水果和蔬菜。李敏担心贺子珍知道毛主席去世的噩耗后受到打击,便叫丈夫孔令华去上海陪伴,自己则留在北京参加葬礼。果不其然,贺子珍被突如其来的消息击倒了,不吃不喝,伤心欲绝,一连哭了好多天,虽然孔令华极力安慰,却也无济于事。

贺子珍不住地说:“你们的爸爸走了,临终前儿女都不在身边,好可怜!”她埋怨李敏和孔令华不应该和搬出中南海,应该多回去看看,随后又责怪自己没有嘱咐女儿照顾好毛主席,孔令华站在一旁,默不作声,他的内心深处,也极为难受。一代伟人永远走了,把无尽的思念留给了亲人。李敏安葬完父亲之后,来到母亲身边,贺子珍说:“对你爸爸最好的思念,就是继承他的遗志,为人民好好工作!”贺子珍增补为全国政协委员1979年6月1日,全国政协第五届二次会议召开,有人提议将贺子珍增补为全国政协委员,理由如下:贺子珍在妇女界中参加革命最早,是曾参加过井冈山武装斗争的红军女战士,又曽是毛主席的妻子,很有代表性和影响力。

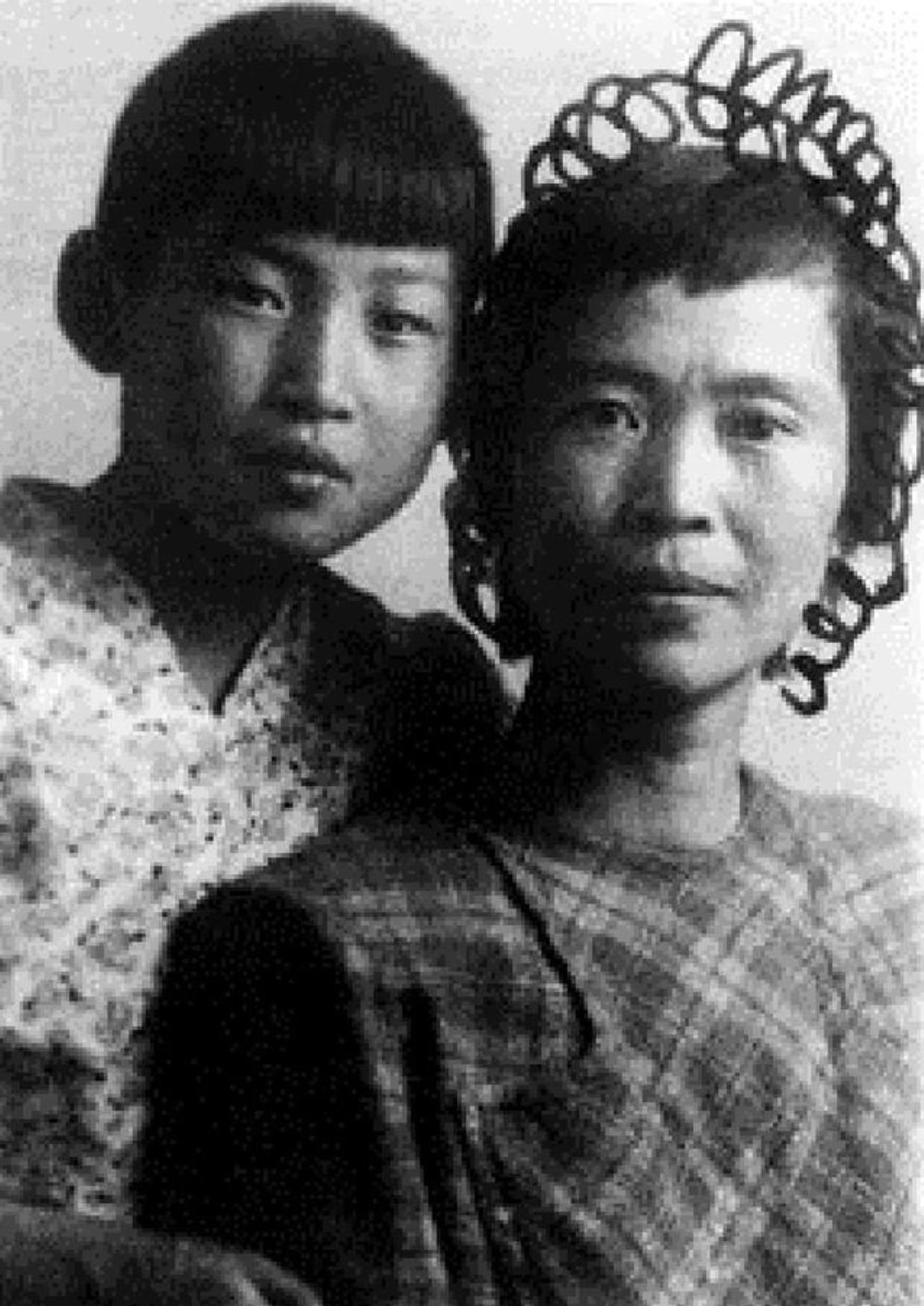

会议采纳了建议,6月10日,新华社发文,将这个消息公布于众,并附了一张贺子珍的照片,照片上,贺子珍满头银发,坐在轮椅之上,神态安详,和她的外孙女孔冬梅正在看报。消息传来,贺子珍高兴异常,上海市委专门派人给她送去鲜花,表示祝贺,贺子珍说:“想不到组织还记得我!”五颜六色的鲜花放在床边的花瓶里,为整个屋子增添了喜庆的气氛,护士卢泮云说:“姨妈,我陪你去花园走走吧。”说着,将贺子珍扶上轮椅,沿着小道在花园里转了几圈。以前,贺子珍的内心总觉得有一丝阴影,此刻豁然开朗了,感觉世界充满光明,她让卢泮云拍了几张照片,留作纪念。

风烛残年的岁月,党和人民给了贺子珍如此殊荣,春风化雨,滋润心田,让她深刻意识到,生活里有哀愁,但更多的是希望,她应该正视疾病,与病魔作斗争,她对身边的医护人员说:“我还要工作,要为四个现代化出力。你们要帮助我恢复健康,我也要同你们一起努力把身体搞好。”贺子珍增补为全国政协委员的消息在报刊上发表、在广播电台报道后,在外界引起了巨大的轰动,这位消失了近40年的女中豪杰,顿时成为新闻人物,许多人都在为她感到高兴,不少记者对她进行跟踪采访,写了许多文章。

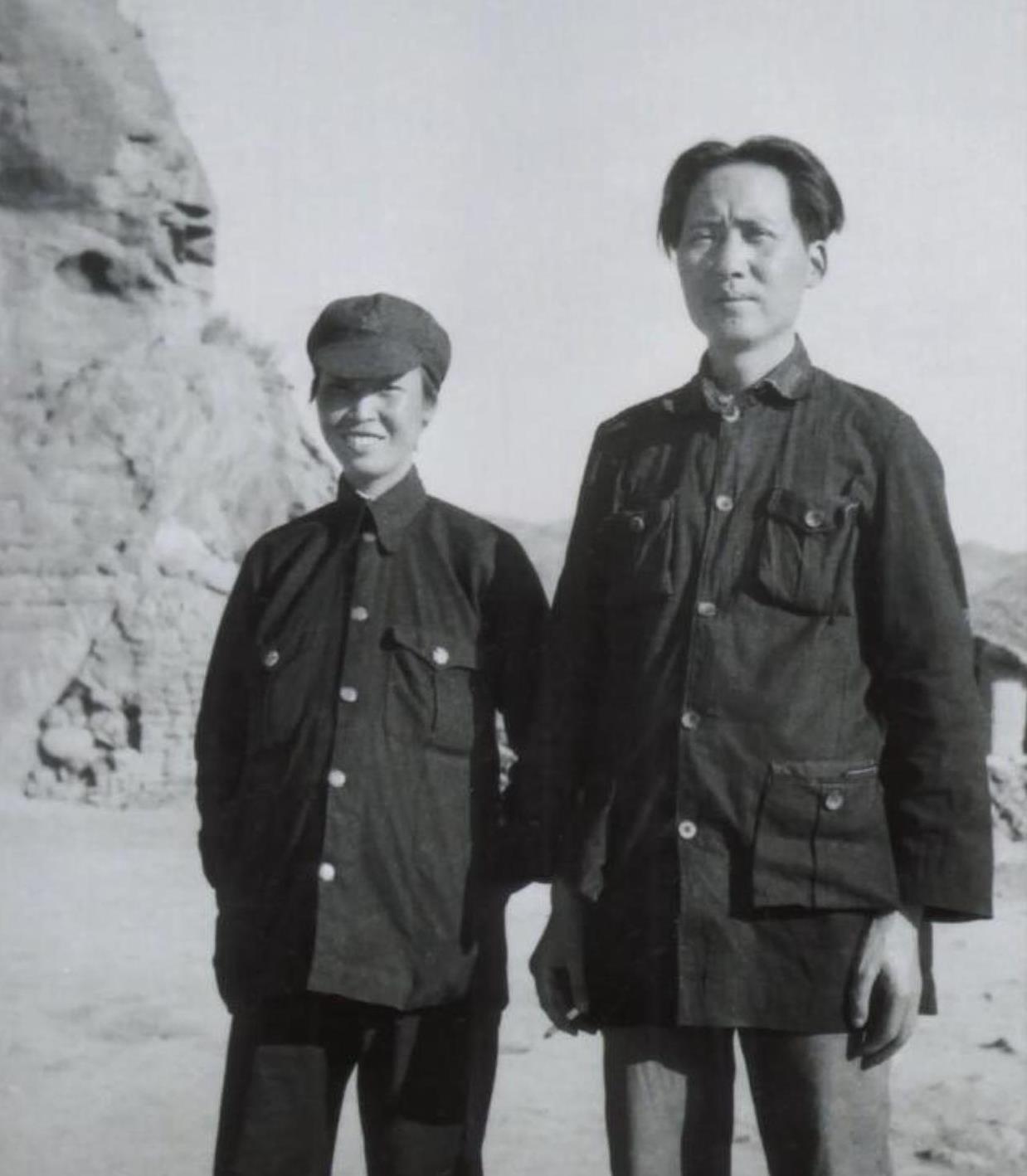

增补为全国政协委员之后,贺子珍第一次向组织提了一个请求:我想去北京,我想瞻仰主席的遗容,我想去看看天安门。这是埋藏在贺子珍心中30年的愿望,她现在说话已经不利索,吐字已经不清晰,但她依然渴望完成。相关部门的同志把她的这一愿望汇报给中央,中央同意了她的请求。贺子珍来到北京1949年,贺子珍在妹妹贺怡的陪同下,从沈阳出发,踏上火车,前往北京(当时还叫北平),但是在途径山海关的时候,上来两位同志,自称是组织部的工作人员,告诉她们不能去北京,只能南下,于是贺子珍和贺怡辗转去了上海。1959年,中共中央在庐山召开会议,此时的贺子珍正好在南昌,曾志路过时前去探望,之后向毛主席说了相关情况,毕竟十年夫妻,毛主席提出想与贺子珍见一面,于是在朱旦华和水静的安排下,他们见面了,聊了一个多小时。这是贺子珍最后一次见毛主席。

1979年9月3日,秋高气爽,万里无云,贺子珍在上海市委的欢送下,登上了前往北京的专机,在飞机上,她透过窗子,看着祖国的大好河山,一时间,往事涌上心头。此时,恰好新中国成立30周年,贺子珍第一次来到了她为之浴血奋战的人民共和国的首都,此前,她只能通过电视、报纸、图片看到首都的样子。来到北京后,贺子珍的心情久久不能平复,她迫不及待地要去毛主席纪念堂,瞻仰毛主席的遗容。正常来讲,为避免贺子珍精神不受刺激,是不能让她去毛主席纪念堂的,因为此前她曾因听到广播里毛主席的声音而生病,如今她的身体更差了,不能再出现任何差池。可是贺子珍来北京,不就是为了这个目的吗?不去的方案是行不通了,因此只能缩短停留的时间,想方设法控制情绪,不至于陷入极度的悲伤中。

9月18日,贺子珍在李敏、孔令华的陪伴下,走过天安门广场、人民大会堂,瞻仰了人民英雄纪念碑,然后进入毛主席纪念堂大厅,毛主席的大理石雕像引入眼帘,贺子珍的眼睛湿润了。李敏和孔令华将事先准备好的花圈敬献在毛主席的坐像前,缎带上写着“永远继承您的革命遗志”“战友贺子珍率女儿李敏、女婿孔令华敬献”。随后,李敏和孔令华推着贺子珍来到毛主席遗体的陈列室,贺子珍轻轻地绕着水晶棺转了两圈,看着长眠的“老战友”,她再也抑制不住情感,眼泪缓缓流过脸颊,李敏担心贺子珍受到刺激引起老毛病,连忙将她推到了休息室。对于贺子珍而言,她此番去毛主席纪念堂,并不是为了参观,而是像当年在庐山一样,与毛主席见了一面。

1979年9月到1981年5月,贺子珍一直住在北京,期间,许多曾与她共患难的同志如邓颖超、康克清、曾志、朱仲丽,纷纷前来探望,一起回忆难忘的战争岁月,畅想祖国未来发展的蓝图。贺子珍是一个怀旧的人,时间一长,便开始怀念起了上海,执意要回上海生活。中央领导同志批准了她的请求,并告诉她:“北京和上海之间,你可以任来任去,常来常往。”1981年5月,贺子珍从北京回到上海,1984年4月18日,她的病情突然加重,体温两次升高,人也陷入了昏迷状态,次日,这位饱经风霜的老人驾鹤西去,享年75岁。贺子珍是为数不多的参加过长征的女战士,她对革命忠诚,对爱情忠贞,她的一生,是灿烂光辉的一生。