公元前479年,孔子在病榻上修订完最后一段《春秋》,竹简上的墨迹未干,一个时代就此被命名。当后人将东周前三百载称为“春秋”时,不仅因这部典籍记载了242年的烽火,更因它如棱镜般折射出礼崩乐坏中的文明挣扎——历史之名,从来不只是时间的标签,而是记忆的选择与权力的诗篇。

鲁国史官用刀笔在竹简上刻下“元年春王正月”时(前722年),不会想到这些记录将成为时代的姓名。《春秋》以鲁国十二公为序,记载242年间37次日食。1970年天文学家张钰哲推算发现,其中33次记录与现代测算误差不足0.1天——这份精准,让冷兵器时代的战争与盟誓,获得了超越时空的坐标。

“郑伯克段于鄢”六字,藏着春秋笔法的玄机。不称“郑庄公”而称“郑伯”,暗讽其失教;用“克”而非“伐”,暗示兄弟相残。这种微言大义,让史书从档案升华为道德审判庭。当孔子删定六经(前5世纪),《春秋》便不再是鲁国的家事,而成了华夏文明的公共记忆。

前707年,周桓王率陈、蔡、卫联军伐郑,却在繻葛之战中肩胛中箭。这场“周郑交质”的后续,彻底撕碎了“礼乐征伐自天子出”的旧秩序。王室史官垄断历史的时代终结了,晋国董狐写下“赵盾弑其君”(前607年),齐国南史氏执简奔赴崔杼弑君现场(前548年)——这些不畏死的记录者,用竹简重建新时代的秩序。

地下出土的《竹书纪年》(前4世纪魏国编年史)揭开另一面:它记载“舜囚尧,禹逐舜”,与儒家叙事截然不同。这些暗流涌动的多元记录,恰似洛阳王城外的野草,在礼乐废墟上疯长。

齐桓公高举“尊王攘夷”大旗时(前7世纪),需要史官将葵丘会盟(前651年)铸成青铜鼎上的永恒。晋楚争霸的硝烟中,城濮之战(前632年)被《左传》赋予“退避三舍”的浪漫,邲之战(前597年)则因“筚路蓝缕”的楚人逆袭成为励志范本。

在郑国子产铸刑书(前536年)的铜鼎上,法律条文首次取代了祭祀铭文。当晋国赵鞅将范宣子刑书铸于铁鼎(前513年),历史书写已从“祭神”转向“治人”。这些冰冷的金属器物,见证了文字从通神工具到治国利器的蜕变。

四、命名之战:从文本到时代的符号远征孟子在稷下学宫高呼“孔子成《春秋》而乱臣贼子惧”(前4世纪),完成了对时代的定义权争夺。司马迁在《史记·十二诸侯年表》中,将“春秋”的时间疆域从《春秋》原本的前722-前481年,拓展至平王东迁(前770年)到三家分晋(前476年)——这94年的延展,让周王室的衰亡曲线更显完整。

“战国”概念的诞生(源自《战国策》汉代成书),恰似为“春秋”量身定制的镜像。当刘向将田氏代齐(前386年)作为战国起点时,无形中强化了“春秋”作为礼制余晖的时代特质——命名,从来都是后来者对历史的再书写。

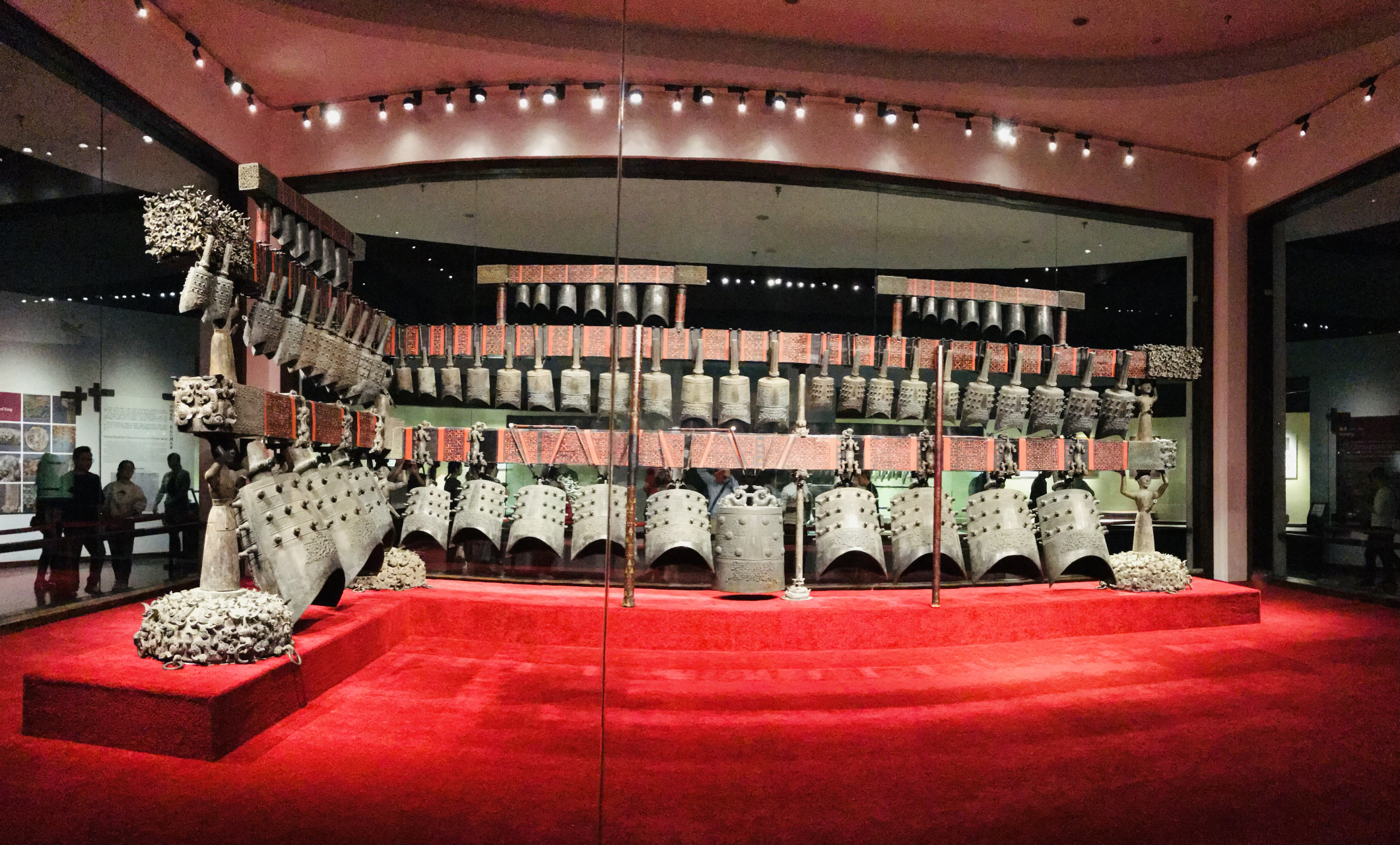

五、青铜编钟的余韵:命名的现代启示

在湖北随州出土的曾侯乙编钟(前433年),钟架上刻着“春秋”二字音律的铭文。这提醒我们:在百家争鸣的战国前夕,历史记忆曾以音乐的形式流转。而今当我们使用“春秋”时,是否意识到这名称背后,藏着孔子、孟子、司马迁三代人的叙事权争夺?

清华简《系年》(2008年出土)记载了不同于《春秋》的吴楚战争细节,如同在历史长河中投入新的石子。考古学家用碳14测定法为青铜器断代时,也在重新校准“春秋”的时间刻度——或许真正的春秋时代,既不在竹简里,也不在铜鼎上,而在每个时代对文明的重新定义中。

结语:时间的棱镜站在洛阳天子驾六博物馆的殉马坑前,那些与周王室一同死去的战马骸骨,依然保持着奔驰的姿态。而“春秋”二字,恰似嵌在骸骨间的玉琮——它本是祭祀的礼器,却被历史打磨成丈量时代的圭臬。

当我们追问为何将东周前期称为“春秋”时,答案或许藏在一组隐喻中:孔子是历史的棱镜,将散乱的光折射为秩序的光谱;《春秋》是时间的刻刀,在文明的岩层留下深浅不一的纹路;而我们,始终是站在岩画前仰望的后人,不断用新的目光唤醒沉睡的记忆。