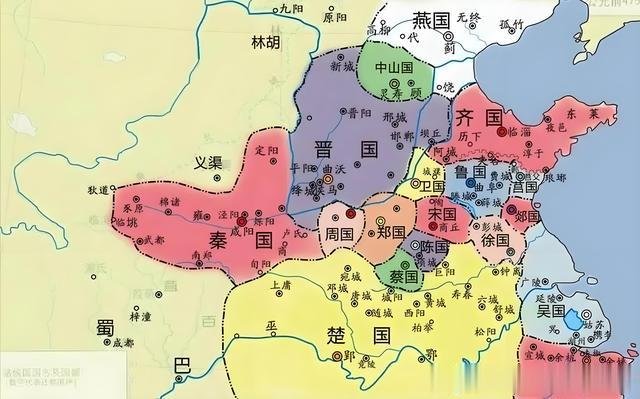

周武王灭商建立周朝后,分封天下,很多的姬姓宗室和功臣被分封到各地建立各自的国家,由此也造成了中华大地上封国林立。随着时间的推移,到了东周时期,各国之间开始相互征战,大国兼并小国,先后有齐、晋、秦、楚四个大国称霸中原。那么这四个大国是如何奠定其霸主地位的呢?本文就跟大家一起来了解一下。

1、齐国齐国是周武王灭商后分封的重要诸侯国,始封于公元前1046年,首任国君为姜尚(姜子牙)。其封地位于山东半岛,以营丘(后称临淄)为都城。西周时期,齐国依托濒海地理优势发展渔盐之利,推行"通商工之业,便鱼盐之利"政策,逐渐积累经济实力。春秋初期,齐僖公(前730-前698年)通过联姻外交与军事扩张,吞并纪、郕等国,成为东方强国,初步奠定“小霸”基础。至齐襄公时期(前697-前686年),齐国已控制山东半岛北部,为后来的称霸奠定基础。

齐国在齐桓公(前685-前643年在位)时期达到鼎盛。在管仲辅佐下,齐国推行"叁其国而伍其鄙"的行政改革,建立"相地而衰征"的赋税制度,并通过"官山海"政策垄断盐铁,实现"九合诸侯,一匡天下"的霸业。公元前656年,齐桓公以楚国不向周王室进贡为由,联合宋、鲁等八国南下伐楚,双方对峙于陉山(今河南郾城)。这场史称"召陵之盟"的军事行动虽未爆发大规模战争,但通过外交威慑迫使楚国承认周王室权威,签订盟约停止北侵。此战标志着齐国正式取得霸主地位。

公元前651年,齐桓公在葵丘会盟,周襄王特赐胙肉,承认其"诸侯长"身份。齐国的军事威慑、经济实力与"尊王攘夷"政治策略相结合,成功整合中原诸侯,建立以齐国为核心的联盟体系,有效遏制了戎狄入侵和楚国北扩。齐桓公也成为春秋时期第一位公认的霸主,即春秋五霸之首。

齐国疆域

齐国维持霸主地位约40年,自齐桓公即位(前685年)至其去世后晋文公崛起(前632年城濮之战)。鼎盛时期疆域东至胶东半岛,西达黄河西岸(今河南东部),北括渤海沿岸,南抵泰山沂蒙山区,实际控制区域约15万平方公里。其势力范围涵盖今山东大部、河北东南部、河南东北部及江苏北部,附庸国包括鲁、卫、宋、郑等中原诸侯。通过"存邢救卫"等行动,齐国将影响力拓展至河北邢台、河南滑县等地区。军事要塞设于缘陵(今山东昌乐)、阳谷等地,形成以临淄为中心,连接济水、黄河的防御体系。但实际直接统治区仍以山东半岛为核心,周边多为盟国而非领土。

齐桓公晚年宠信易牙、竖刁等佞臣,导致公元前643年病逝后五子争位,国内陷入长达四十余年的内乱。同时晋文公崛起,楚国持续北扩,外部压力加剧。春秋中期,齐顷公(前598-前582年)在鞍之战(前589年)惨败于晋国,丧失中原话语权。

2、晋国晋国始封于西周初年,首任国君为唐叔虞(周成王弟),初封唐地(今山西翼城),后改称晋。西周时期晋国长期偏居汾河谷地,势力有限。春秋初期,晋献公(前676-前651年在位)通过“曲沃代翼”完成宗室统一,兼并耿、霍、虞、虢等十余小国,控制山西南部,并“作二军”扩军备战,奠定争霸基础。晋文公即位前,晋国已成北方强国。

晋国在晋文公(前636-前628年在位)时期确立霸主地位。前632年,晋楚爆发城濮之战:楚国联合陈、蔡北上争霸,晋文公以“退避三舍”战术诱敌深入,在城濮(今山东鄄城西南)以少胜多,大败楚军。此战首创“避其锐气,击其惰归”的经典战术,迫使楚国北进势头受挫。战后,晋文公召集践土之盟(今河南原阳),周襄王亲临赐胙,正式承认其霸主身份。晋国通过“尊王攘夷”整合中原诸侯,建立以晋为核心的军事联盟,推行“三军六卿制”强化军力,并扶持秦、齐牵制楚、狄。至晋襄公时期(前627-前621年),晋在崤之战全歼秦军,进一步巩固霸权,形成“晋主夏盟”的百年格局。

晋国疆域

晋国维持霸主地位约150年(前632年城濮之战至前482年黄池之会)。鼎盛时期疆域囊括今山西全境、河北中南部、河南北部、陕西东部及山东西部,面积约20万平方公里。核心区以汾河谷地为中心,北控代戎(今大同),南抵虎牢关(今荥阳),东占朝歌(今淇县),西据河西(今陕西黄河西岸)。通过灭赤狄、降卫国、服郑宋,将势力延伸至黄河中下游。晋平公时期(前557-前532年)设“铜鞮宫”会盟诸侯,实际控制中原诸侯的外交与军事,形成“晋国天下莫强焉”的局面。但其疆域多为附庸国而非直辖,直接统治区仍以山西为核心。

春秋晚期,晋国公室衰微,六卿(韩、赵、魏、智、范、中行)势力坐大。前497年“六卿内斗”爆发,范氏、中行氏被灭;前453年韩赵魏联合灭智伯,瓜分晋国实权。晋幽公(前433-前416年)时国土仅剩绛、曲沃二城,沦为三附庸。前403年周威烈王正式册封韩赵魏为诸侯,晋国名存实亡;前376年,末代晋静公被废,晋祀断绝。

3、秦国秦国为嬴姓诸侯,始祖秦非子因周孝王时(前9世纪)养马有功获封附庸,定居西垂(今甘肃礼县)。周平王东迁(前770年)后,秦襄公护送有功,被正式封为诸侯,获赐岐山以西土地。历经百年与西戎血战,至秦穆公(前659-前621年在位)时,任用百里奚、蹇叔推行“以德抚戎”策略,吞并梁、芮等小国,控制关中平原,成为西部强国,为争霸奠定基础。

秦国在秦穆公时期通过王官之战(前624年)与西戎征服确立霸主地位。前627年,秦军东进中原遭遇崤之战惨败于晋国,穆公调整战略,转而全力西拓。前625年,孟明视率军攻晋,于彭衙之战雪耻;前624年,秦军渡黄河焚舟誓死,在王官(今山西闻喜)大破晋军,迫使晋国退守。此后穆公采纳由余之策,以“美人计”分化西戎诸部,前623年发兵灭十二戎国,“开地千里,遂霸西戎”。周襄王特赐金鼓,承认其西方霸主地位。穆公通过“东慑晋国,西服戎狄”的双线战略,主导西部事务,并在渑池会盟中与晋国平分霸权,史称“秦晋之好”。

秦国疆域

秦穆公霸业维持约30年。鼎盛时期疆域西达陇山(今甘肃陇西),东据河西(今陕西大荔),北控泾渭上游,南括秦岭北麓,面积约15万平方公里。核心区以雍城(今陕西凤翔)为中心,包括关中平原全境及陇东高原,附庸西戎部族势力范围延伸至河套地区。通过“岐丰之地”的农业开发与“陇西牧马”的军事资源整合,秦国成为周王室西部屏障。但其直接统治区仍限于关中,晋国封锁崤函通道,使秦国未能深入中原。

秦穆公去世后,殉葬177名贤臣(包括子车氏三良),导致人才断层。继任的康公、共公等君主能力平庸,东进屡被晋国压制:前578年麻隧之战惨败,失去河西之地;前559年迁延之役再度失利。春秋晚期,秦国困守西部,转而与楚国联盟抗晋。战国初期因内政混乱(“四代乱政”),魏国趁机夺取河西(前389年阴晋之战),秦国一度濒临灭亡。直至秦献公(前384年即位)迁都栎阳、推行改革,才开启战国复兴之路。春秋霸业虽衰,但穆公时代的西戎征服为后世统一奠定地缘基础。

4、楚国楚国为芈姓诸侯,始祖鬻熊辅佐周文王,周成王时(约前11世纪)封熊绎于丹阳(今湖北秭归),立国于荆山。西周时期被视为“蛮夷”,长期与周王室对抗。春秋初年,楚武王(前740-前690年在位)自立为王,吞并权、罗、鄀等汉水诸国,控制江汉平原。楚文王(前689-前677年)迁都郢(今湖北江陵),北灭申、息,东征随、黄,形成“抚有蛮夷,以属诸夏”的扩张模式,奠定南方霸主基础。

楚国在楚庄王(前613-前591年在位)时期通过邲之战(前597年)确立中原霸权。前597年,楚军围郑,晋国荀林父率军救援。两军对峙于邲(今河南郑州北),楚将孙叔敖以“先声夺人”战术,突然发动总攻,晋军因内部分歧溃败,争渡黄河时“舟中之指可掬”。此战终结晋国百年霸权,史称“楚庄王问鼎中原”。战后,楚庄王在衡雍(今河南原阳)会盟诸侯,周定王遣使赐胙,承认其霸主地位。庄王推行“止戈为武”理念,联齐制晋,灭庸、伐陆浑戎,将势力深入伊洛流域。前589年,楚国在蜀之盟(今山东泰安)统领十二国,形成以楚为核心的联盟体系,实现“并国二十六,开地三千里”的霸业。

楚国疆域

楚国维持中原霸权约40年(前597年邲之战至前557年湛阪之战败于晋)。极盛时期疆域北抵伏牛山(今河南鲁山),南至苍梧(今湖南南部),东占淮泗(今安徽北部),西控巴渝(今重庆东部),面积约50万平方公里。直接统治区以江汉平原为核心,囊括今湖北、湖南全境,河南南部、安徽西部、江西北部及陕西东南部,附庸国包括陈、蔡、许、郑等中原诸侯。通过灭舒蓼(前601年)、州来(前529年),控制江淮水道;征服群蛮百濮,势力延伸至云贵高原边缘,成为春秋时期版图最广的诸侯国。

楚庄王死后,晋国联合吴国制楚。楚共王(前590-前560年)时期鄢陵之战(前575年)败于晋,霸权动摇。楚灵王(前540-前529年)穷兵黩武,兴建章华台激化国内矛盾,引发“乾溪之乱”。前506年,吴王阖闾联合唐、蔡,通过柏举之战(今湖北麻城)攻破郢都,楚昭王逃亡随国,楚国几乎灭亡。虽借秦军复国,但丧失淮河流域要地。战国后期,楚悼王用吴起变法短暂中兴,最终前223年被秦将王翦灭国。

小结:

齐、晋、秦、楚四国通过军事扩张与政治改革相继称霸中原。齐国(前1046-前643)由姜尚始封,齐桓公任管仲推行盐铁专营与行政改革,以"尊王攘夷"为旗,通过召陵之盟遏制楚国,葵丘会盟获周室认可成为首霸。晋国(前632-前482)以晋文公城濮之战大败楚军,建立践土盟约体系,控制中原诸侯150年,后期六卿专权终致三家分晋。秦国(前659-前621)经秦穆公西拓,通过王官之战压制晋国,灭十二戎国获周室赐封西戎霸主,但受制崤函之险未能东进。楚国(前613-前557)自楚庄王邲之战击败晋国,问鼎中原,后期因吴国突袭郢都而衰。四国兴衰皆系于改革力度、战略选择及地缘格局,其争霸历程塑造了春秋政治生态,为战国兼并奠定基础。

评论列表