太湖旱作区一直以来都是以稻田为主的粮食生产模式,在稻田收割后,再播一次,并持续到第二年的春夏秋收,这与我国南方典型的“以稻田为主”的农田耕作模式有很大差异。

在太湖地区,由于人丁兴旺,税收过高,造成了严重的饥荒,因此,地方政府对小麦的种植十分关注,并在全国范围内广泛实施了“双作”的耕作。

通常的观点是,在太湖地区,在唐、宋之际,稻麦两熟制才有了初步的发展和发展,但那时的水稻和二麦两熟制仍是主流。

在太湖一带,因水旱交替,特别是农田排涝技术的提高及利润的激励,晚熟大麦套种渐趋盛行,再加上部分区域的土壤及土壤条件发生变化,旱地种植增多,使得大麦种植的范围大幅扩大。

在此基础上,结合以往学者对二麦区系的调查,运用地理信息系统技术,对二麦区系进行了初步探讨。

大、中、晚两熟套种的推广太湖小麦在晋代和唐代之前,多为干旱少雨的农田,迄今还没有发现稻田中有过“稻麦两熟”的直接记载。

在北宋的时候,吴中地区的庄稼被割掉,一年后就会成熟。

从这一点来看,在苏州地区,水稻和小麦都是双熟的。

建炎朝末,大批来自江浙一带的外来人口涌入,使得麦子价格高涨,加上种麦无须缴纳租金,农户便开始“竞种春稼”,使得麦子的播种范围大大扩大。

江南一带,大多种植的都是晚熟的水稻,种植两季小麦,很容易误了时节。

元朝的“挖渠”技术使水田排水速度加快,大大减轻了水旱交替的问题,促进了大麦种植面积的扩大。

从清朝有关的文书中还可以看到,清朝杭嘉湖三州普遍利用秋收后的良田进行耕作,并在此基础上进行大规模的耕作。

嘉靖廿年11月14日,浙江总督颜检奏:「嘉兴湖州诸州,今逢秋粮丰收,皆有二麦田。

浙江总督陈若霖在一份报告中写道:“杭州省会城市,在9月中旬到2月间,正是收割水稻的季节。

每年十月十一日和十四日,雨水过后,欠收的地区,都会利用这一层肥沃的土壤,在耕地上栽种二麦。

后来嘉兴、湖州等地都有了新的庄稼,小麦、大豆的种植,也和省会差不多。

为更好地了解太湖流域小麦种植的地理分布。

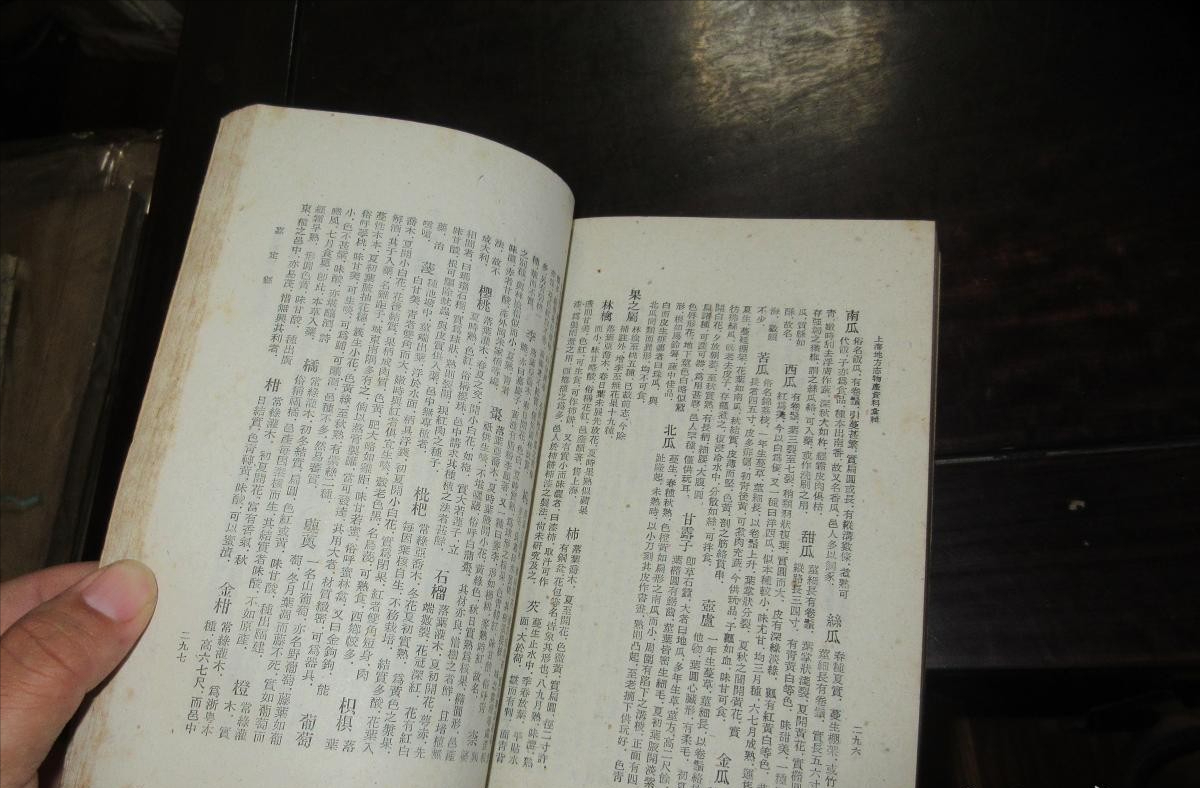

本课题拟依托中国农林遗产地研究所所收集的《方志·物产》。

在明确其名称和名称之间的联系的前提下,运用技术,将小麦种植的总体分布和热点区域等信息进行可视性展示,并对其进行简单的解释。

尽管《方志记》中的“物产”记录受到著者的主观和区域文化等诸多方面的影响,但就现有的材料而言,它仍然是对麦田种植格局进行整体把握和形象展示的最佳依据。

根据太湖地区的地方性地方性文献,“麦”的品种主要有“麦”和“大麦”两个类别,但名称较为繁杂,有必要理顺它们之间的名称和名称之间的联系。

在该地区,小麦是除大米之外的第二大粮食,也有来麦、埂、来麦、坎、小坎等名字,其种质资源十分丰厚。

例如,在明弘治12年《常熟县志》的卷一中,就有关于苏州县的“土产”一节:“麦子虽有大小之分,但也有大小之分,有大小之分。有舜戈麦子,第一个乌芒子,一个叫烈火头子。有黑杆小麦、长萁小麦、白壳麦,冬季播种,夏季收获,由村民研磨,以供蒸煮。”

康熙22年《昆山县志稿》:“麦子自古有其名,有长箕、白壳、操梅、火烧,成熟较晚。”

此外,在不同的环境下,不同的社会经济状况和不同的自然环境,都会对小麦的数量和在不同的轮作和复种体系中的作物组成产生不同的影响。

咸丰八年(1858)《南浔镇志》中,“物产”一栏中有:“二麦地、青花地,皆为‘春之花’。每年春节的时候,都会有一片绿油油的田地,点缀着绿油油的菜地。二十多年来,无论冬天还是春天,雨水都很多,很难用马车驮着,很少有人种春天的花。”

嘉湖一带一度盛产大麦子、大油籽,但自咸丰朝以来,春花的栽培因缺水等因素而日渐式微。

在太湖地区,由于大、中、晚两熟种植的盛行,导致了水稻-大麦交替种植的新需求,从而推动了麦田整理、麦田种植季节的掌握以及麦田田间经营技术的发展,使江南麦田种植呈现出鲜明的水稻农业特征。

以往的一些学者已经提出了晚小麦两熟种植存在的主要问题,如季节矛盾,土壤脱水,土壤肥力缺乏,以及在此过程中采用的技术手段。下文将通过对有关的技术的补充,对其进行更多的整理和解释。

小麦地的开垦和灌溉大麦子是一种陆地农作物,稻田生态条件对其生长不利,因此,采用适宜的稻田生态条件来改良稻田生态条件是实现“双播”的重要途径。

明中期,邝璠所著的《便民图纂》记载了苏州“大麦田”和“大麦田”两种种植方式。

种大麦,则是在水稻收获以后,进行耕种,并在田间挖出一条沟渠,以排出水中的水分,种下种子,并用粪便覆盖。

种麦子,则是在九月和十月播种。种植方法和青稞是一样的。若是去晚了,怕是有乌云来了,会被吃掉,收获就会减少。

在稻谷收获之后,要及时清除土壤中的水分,并施肥施肥,但要及早播种,以防南方的乌龟偷走。

所谓的灰粪,就是用来做化肥的,用来做饲料,比如用来做饲料,比如用来做饲料,比如用来做饲料。

适时调整小麦的播期

由于大麦-水旱轮作法的推广,有关的农业典籍、地方志向对稻麦二熟期的种植方式有了详细的记录。

古代人们用二十四小时来判断庄稼的合适种植和收获时间。

在这一天,人们不仅要在这一天收割水稻,还要在这一天里种小麦、油料,人们把这一天叫做"畚金取宝"。

这个时候,田地的工作十分紧张,百姓忙得脚不沾地,生怕错过了收割的季节,会对庄稼造成不好的后果。

(三)小麦的田间作业及收割技术

太湖麦田种植技术的关键在于冬季和春季的合理施肥与疏干。

“正月:敲菜麦沟,浇灌青草,10月:浇灌青草,11月:提菜麦沟。”

在文字里,“敲”是一种敲击,是在油菜地里或者小麦地里,用铲子将地里的水洼砸得更紧,这样下雪的时候就能更好地排出水中的水。

“浇菜麦”就是对菜籽、小麦等作物浇水的意思,“浇”就是用粪便做的汁液,而不是用水来浇,跟施肥差不多。

“提菜麦沟”是在油菜地和小麦地里清除一条沟,以便在大田里更好地进行灌溉。

(三)每公顷小麦的总产

明朝的麦田单产记录不多,往往与水稻单产并列。

明末清初,桐乡人张履祥在《补农书》中记载:“一亩地成熟,一亩地收三斤,春天一亩地开一朵花,一年一粒地开三斤地开一斤地开两斤地,一年只开一次,一年两斤地开出三斤地。”

成熟的田地,亩均为3斗,春花为1.5斗,但较少见,通常是亩均为3斗。

此外,可以看到春花的收成是水稻的二分之一左右。

此处的“春”字并未标明是哪一类庄稼,但是根据本地庄稼的生长情况,通常是大麦。

如果以麦子来算,一石五等于二百四十四点二公斤,约合今每市公顷二百三点八公斤。

小麦和稻米产量共同体现了太湖地区的土地资源和农田生产力的发展状况。

而在这些地区,小麦是一种主要的食物和商业作物,它的增产和商业化的发展,都与人民的生活息息相关。

在太湖一带,人们对于“春花”和“稻谷”一样的看重,“一枝”的丰收与否,常常关系到一年的收成。

在明朝和清朝,桐乡人张履祥曾在《补农书》中说:本地种植的春播,约有半亩产量,如果蚕豆和小麦产量下降,一年的收成就会大打折扣。

与以大米为主的粮食不同,小麦虽然被视为普通粮食,但在稻作区,却是一种重要的粮食,被称为“生死存亡之地”。

到了春天和夏天,很多农民都面临着没有食物和食物的问题。

夏天的时候,小麦已经完全收获,可以解决粮食短缺的问题,也可以拯救贫苦的百姓,这一点,就显得更加的突出了。

在太湖地区,小麦的种植更加普及。

其种植技术和使用方式日趋成熟,并具有了一些地域特点。

对围绕着稻作区的“双季”系统和以“双季稻”为主的农业生产系统起到了很大的促进作用。

对提高稻田的产量,改良稻田的土壤生态环境起到了积极的促进效果。

此外,大面积的麦田还能补充本地水稻产量的缺口,在防灾救荒和维持农户生计方面发挥着巨大的功能,其社会效应比较显著。

鉴于史料的匮乏和其他因素,笔者对太湖大麦的栽培状况仅有一个概括性的了解。

但对于各个府县小麦的主要种植品种,具体种植面积和比重,以及在旱地种植小麦和在稻田种植小麦的比重等问题,目前还缺乏系统的研究,需要进一步探讨。

参考文献:

故宫博物院清档案部编:《李煦奏折》,康熙四十九年三月十三日,中华书局,1976年,第82页。

王加华:《江南与华北面食上的舌尖差异——以清末至民国时期为中心的分析》,《中原文化研究》2015年第3期。

3.[清]应宝时修,俞樾纂,同治《上海县志》卷一“风俗”,据清同治十一年刊本影印,《中国方志丛书》,第137页。

4.[清]陈方瀛修,俞樾纂:光绪《川沙厅志》卷一“风俗”,据清光绪五年刊本影印,《中国方志丛书》,第68页。

顾炳权:《上海历代竹枝词》,上海书店出版社,2001年,第458页。