跨越三十年的时空对话

这封写给董浩叔叔的信,在央视档案室沉睡了三十年。

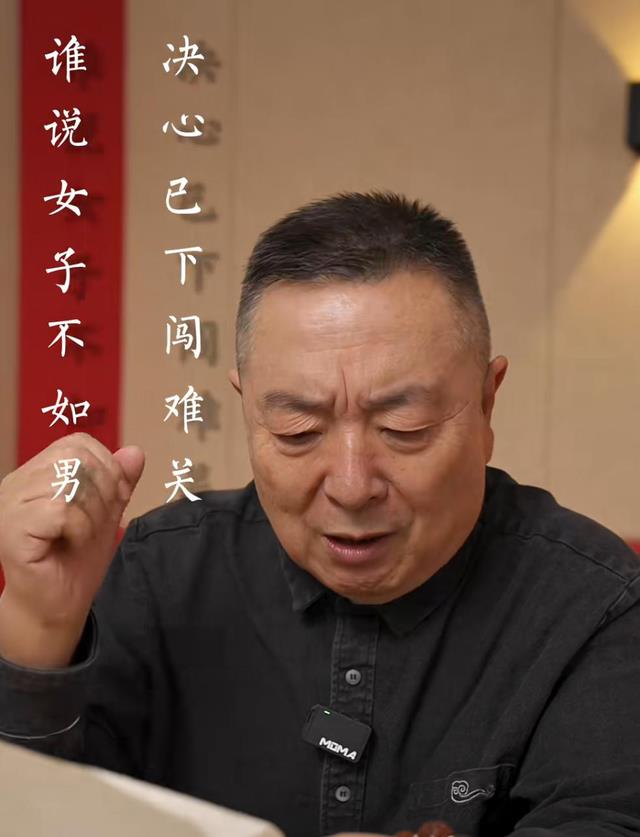

当董浩重新展开泛黄的信纸,不仅唤醒了八零后的集体记忆,更揭开了一代女性的成长密码。

信纸上的墨迹早已干涸,但字里行间跳动的思考依然鲜活。

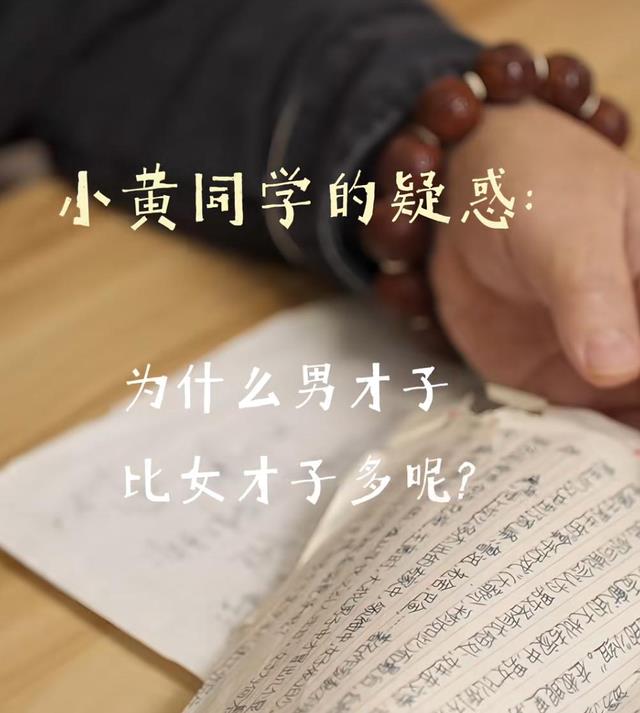

十一岁的小黄同学不会想到,自己关于性别平等的朴素疑问,会在三十年后引发全网共鸣。

据教育部2023年数据显示,我国高等教育在校女生占比已达53.8%,但中国科学院院士中女性比例仅为6.25%。

这组数字的强烈反差,恰似小黄同学当年困惑的延续。

这份来自童年的鼓励,如同播撒在水泥缝隙里的种子。

寻找与重逢背后的社会镜像

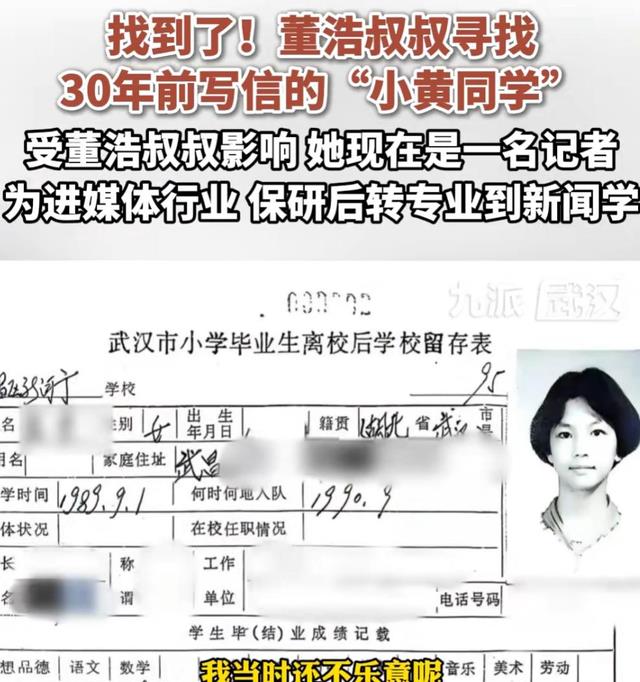

新河街小学的档案室里,泛黄的学籍册见证着这场跨世纪寻人。

夏艳蓉校长翻找毕业照时,窗外正飘着武汉三月的樱花。

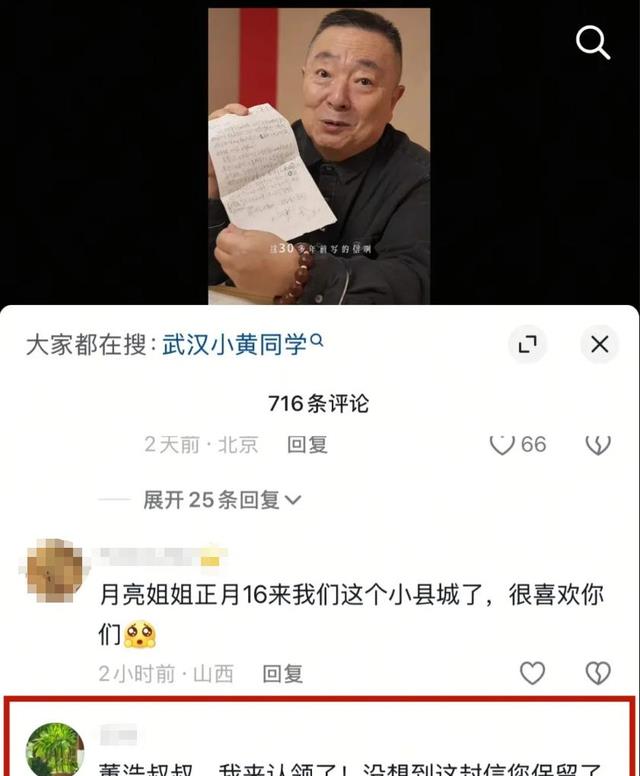

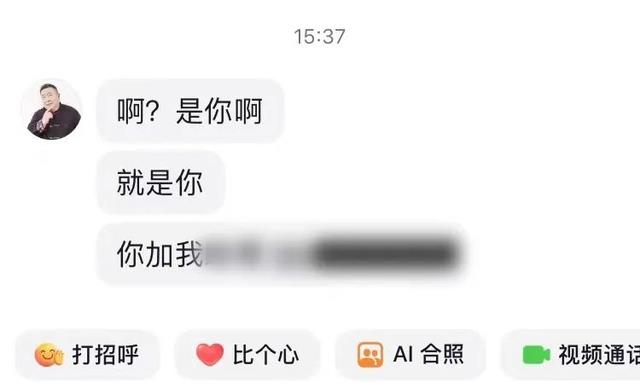

这个寻人过程本身就像部微型纪录片:从班主任模糊的记忆碎片,到学籍档案里的墨迹姓名,最终在数字时代通过短视频完成闭环。

这种传统与科技的碰撞,恰是三十年社会变迁的生动注脚。

数据显示,该话题24小时内获得2.3亿次曝光,其中35-45岁用户占比达68%。

心理学家指出,这种集体怀旧现象本质上是城市化进程中,人们对单纯人际关系的深层渴望。

在央视老楼与短视频平台之间,在纸质信件与数字留言之间,一场关于沟通方式的深刻变革正在上演。

董浩保存的五千封观众来信,与当代主播每天收到的数万条弹幕,构成媒介演变的双面镜。

书信文化的消逝与精神传承

中国邮政数据显示,个人平信业务量从1995年的72亿封锐减至2022年的4.3亿封。

那些曾经承载着少年心事的邮票信封,正在博物馆橱窗里诉说往事。

当我们重读小黄同学工整的竖版信纸,会发现那个没有回车键的时代,每个字都经过深思熟虑。

对比现在微信对话框里随时撤回的言语,书信特有的郑重感反而成就了情感的永恒。

教育学者指出,书信写作训练的逻辑性和同理心,正是当前AI时代最宝贵的人文素养。

北京某重点中学已将传统书信写作纳入必修课,学生们在墨香中重拾表达的仪式感。

这场寻人行动意外掀起了书信文化的复兴浪潮。

这些躺在樟木箱里的信件,就像播撒在时间河流里的种子,终将在某个春天破土而出。

网友评论中的集体记忆共振

在董浩的抖音评论区,百万条留言构建起记忆的星空。

这种情感共鸣背后,是整整一代人的成长轨迹。

社会学家发现,八零九零后的怀旧情结,本质是对确定性时代的眷恋。

这种跨越时空的自我对话,正在催生新的文化现象。

在这场集体回忆狂欢中,年轻人正在创造新的记忆载体。

参赛者用毛笔在信笺上写电竞心得,用火星文表达职场困惑,这种混搭创作既是对传统的致敬,也是对当下的解构。

结语

当董浩叔叔的白发遇见黄女士的记者证,这场跨越三十年的对话终于画上圆满句号。

但它的意义早已超越个体重逢,成为观察时代变迁的文化标本。

在信息碎片化的今天,那些泛黄信纸上工整的字迹,提醒着我们慢下来的珍贵;在性别观念革新的当下,那个小女孩的天真疑问,映照出社会进步的轨迹。

或许我们不必苛求每个童年梦想都完美实现,就像黄女士虽然没能成为居里夫人,但用记者的笔记录了无数女性奋斗者的故事。

这种梦想的传承与转化,恰是成长最动人的模样。

当我们在直播间发送弹幕时,在朋友圈点赞时,是否也该偶尔提笔,给未来的自己写封不会撤回的信?

因为每个认真写下的字,都是对抗时间洪流的锚点。