本文是《洪涛:女词人的私领域(读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十)》的姐妹篇,讨论文学史家从何处获取作家的私人信息。笔者特别重视历史撰述中所记史事的真伪。

上篇说到,张隆溪教授A History of Chinese Literature(2023年) 解读李清照词多少有使用“自传式解读”(the autobiographical reading)的影子,断定李清照老来沦落到一无所有的境地。

关于李清照《醉花阴・薄雾浓云愁永昼》,张教授说:

At that time, her husband was away, andshe sent him this lyric, depicting a delicate young lady suffering from loneliness and sorrow:

Sadness surrounds the day like light fog and dense cloud,

In the golden animal censer, the incense is all burnt out.

The Double Nine Festival is here again,

The jade pillow, the gauze curtain,

The midnight chill comes in and out.

Holding wine by the eastern fence at dusk,

Through sleeves a sweet scent wafts over,

Don’t say there’s no sorrow,

The west wind opens the curtain’s closure,

She is thinner than a yellow flower.

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

(徐培均《李清照集笺注》,上海古籍出版社2002年版, 页52)

所谓her husband was away, and she sent him this lyric, 意思是:“(过端午节时)她的丈夫不在家,所以她寄了这首《醉花阴》词给他。”李清照的丈夫是赵明诚(1081-1129) 。

能说出her husband was away, and she sent him this lyric这句话,须是熟悉李清照写《醉花阴》时的“家庭情况”。试问:寄信和信中内容,外人如何探知?

有趣的是,后世似乎有一个小说作者得知李清照寄了《醉花阴》给赵明诚。这人是谁?他是北宋人?南宋人?还是……

本来,《醉花阴》寄出与不寄,都不是大事,但是,史家若采入无根之谈入史书,那么,史书的客观性还存在吗?本文的讨论,涉及撰写史书的“求真”原则。

《醉花阴・薄雾浓云愁永昼》本身没有提及李清照家人是否在家,而且不论这首词有没有被寄出去,都不影响词的内蕴,所以,“自传式解读”在这一个案中并非读词之必要。

不过,论者多了解文学作品的写作背景,知人论世,往往有助于解读作品。知人论世,是中国文学批评史上的一大课题 (周啸天《诗词赏析七法》,四川文艺出版社1989年版,第二章“知人”、第三章“论世”;张伯伟论及“以史证诗”,参看张伯伟《中国古代文学批评方法研究》,中华书局2002年版,内篇第一章第四节)。

张伯伟《中国古代文学批评方法研究》

问题是:要知人论世,应该怎样做?

《醉花阴》是哪一年写成的?该年的端午赵明诚为什么不和李清照在一起?张隆溪教授怎知李清照寄词给赵明诚那样的私事?

如果张教授采纳并转述某种“史料”的说法,那么,“史料”是谁提供的?可信吗?李、赵二人之外,还有谁知道他们夫妇私信的内容?是赵明诚的“友人”吗?历史上,真有“友人”陆德夫其人吗?历史上,谁最先说李清照寄《醉花阴》给赵明诚?

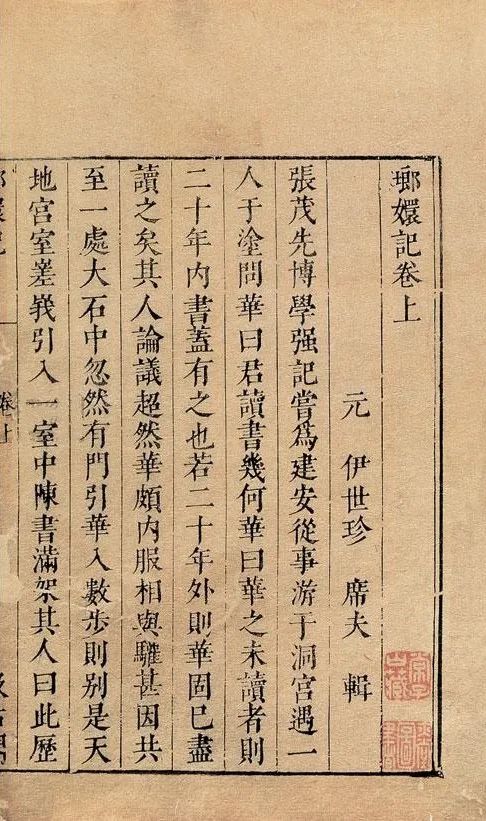

寄出《醉花阴》之说 (she sent him this lyric),可能是源自《琅嬛记》“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚”(《琅嬛记》卷中)。这里,“明诚”指赵明诚。

其实,《醉花阴》既没有表示叙述者自己是孤身一人,也没有附载序言跋文之类的副文本 (para-text) 说明这首《醉花阴・薄雾浓云愁永昼》词要寄给赵明诚。

如果《醉花阴》真是寄给赵明诚,那么,它是作于哪一年的?赵明诚哪年的端午不在家?哪种文献有相关的记载?

柯宝成《李清照全集・汇校汇注汇评》(崇文书局2015年版)将这首《醉花阴》系于1103年-1105年之间,认为当时李清照受党争连累,被迫离京(页18)。

徐培均《李清照集笺注》(上海古籍,2002年) 却表示这首词作于1108年(页54)。徐培均所系之年,比柯宝成所系之年迟了至少三年。

柯宝成和徐培均有不同的说法,大概是因为他们都没有铁证,只好各自做推测。柯宝成将《醉花阴》系于1103年-1105年之间,这正好说明:柯宝成不知道《醉花阴》写于三年之中的哪一年。

“《醉花阴》词函致明诚”之说,始见于何时、何书?

笔者查得元人伊世珍所辑《琅嬛记》卷中引《外传》:易安以重阳《醉花阴》词函致明诚。明诚叹赏,自愧弗逮,务欲胜之。一切谢客,忘食忘寝者三日夜,得五十阕,杂易安作,以示友人陆德夫。德夫玩之再三,曰:“只三句绝佳。”明诚诘之。曰:“莫道不销魂,帘卷西风,人似黄花瘦。”正易安作也。(《琅嬛记》卷中,第十六则) 。

《琅嬛记》中这个小故事,真实可靠吗?又,《琅嬛记》引《外传》。那么,《外传》的来历和文本性质,清楚吗?

《琅嬛记》是张华《博物志》之类的书,题名元代伊士珍辑录,也有研究认为是明朝人桑怿伪讬(袁珂《中国神话史》,时报文化出版企业有限公司1991年版,页307)。《琅嬛记》全书分上、中、下三卷。伊士珍是谁?无考。

《琅嬛记》的资料来源是“《外传》”,那么,《外传》又是一本怎样的书?亦无可考。一般而言,标示为《外传》,就不是《本传》、《正传》,所以《外传》的可信性比较低。以“外传”为题者,有《杨太真外传》、《飞燕外传》、《李师师外传》。

《杨太真外传》(北宋乐史撰)集录各种民间小说笔记中的逸事和灵异之事,例如,神通情节有道士杨通幽觅得杨太真魂魄。

《飞燕外传》(《赵飞燕外传》,讬为汉代伶元撰),《四库总目提要》评为:“此书记飞燕姊妹始末,实传记之类。然纯为小说家言,不可入之于史部,与《汉武内传》诸书同一例也。”(《四库全书总目提要》卷143)。四库馆臣判定《飞燕外传》不是史书。

《赵飞燕外传》

李师师事迹多见于野史。小说《水浒传》写她和燕青交好。《李师师外传》有一个情节,和《琅嬛记》推崇李清照的话语相似:帝尝于宫中集宫眷等,宴坐。韦妃私问曰:“何物李家儿,陛下悦之如此?”帝曰:“无他。但令尔等百人改艳妆,服玄素,令此娃杂处其中,迥然自别,其一种幽姿逸韵,要在色容之外耳。”(叶桂刚、王贵元《中国古代十大传奇赏析》北京广播学院出版社,1992年,页350-383)。

“此娃杂处其中,迥然自别”是说李师师杂处妃嫔之中,而《琅嬛记》写李清照词被掺杂在赵明诚词之中。两个故事都是表达白玉映沙、出类拔萃之意。

以上《杨太真外传》、《飞燕外传》、《李师师外传》同样是“外传”,其性质或可充当旁证,有助于说明《琅嬛记》所引《外传》之性质。

“《醉花阴》词函致明诚”故事中的陆德夫是谁?徐培均说:“不知为何人。赵明诚交游中,迄未见其人。”(徐培均《李清照集笺注》,页56)。

然而,陆德夫的“绝佳”之评,现在连学校的教材也引录,于是,陆德夫俨然是眼光奇准的词评家。如果“陆德夫”只是志怪(记异语怪)小说家笔下的一个角色,他现在也已经成为“巨眼英豪”,是李清照的知音人。

现在(二十一世纪)我们查不到宋史上有陆德夫其人,可能只是因为史书失载,或者相关史料湮没于时间的长河中。

但是,民国时期顾颉刚(1893—1980)及其《古史辨》曾向我们展示:虚构的神,在书本中渐渐演化成“人王”,然后,再被后世史籍排进人间的系谱之中。我们对同类问题不可不慎。

《宋史》没有记载的“陆德夫”,历史上真有其人吗?笔者对此,不能无疑。

《琅嬛记》第一篇记载,张华为建安从事,遇一人引至石室,其地即琅嬛福地(《琅嬛记》,江苏广陵古籍刻印社1990年,页36)。看来,书名《琅嬛记》或即由此遇仙故事而来。

《琅嬛记》卷中还记载:王维为岐王画一大石,信笔涂抹,自有天然之致。……一旦大风雨中雷电俱作,忽拔石去,屋宇俱坏。不知所以,后见空轴,乃知画石飞去耳。宪宗朝,髙丽遣使言几年月日大风雨中,神嵩山上飞一奇石,下有王维字印,知为中国之物。(《琅嬛记》引《丹青记》)

《琅嬛记》所记王维绘奇石故事,和世传画龙点睛的神异故事差不多:画中所絵之物,竟能脱画飞走。

此外,《琅嬛记》“李思训画一鱼”故事,性质与王维画石相同:画中之鱼,“风吹入池水内”,而原本絵鱼之画纸,竟成为空纸。《琅嬛记》所载种种离奇故事,读起来甚有趣,但是,整体而言,《琅嬛记》的真实性、可信度不宜太过高估。

《琅嬛记》有些故事,不涉及超自然现象,可是真实程度同样成疑,例如,书中有个小故事讲到“太真”杨贵妃和“上”(唐玄宗):太真着鸳鸯并头莲锦裤袜,上戏曰:“贵妃裤袜上乃真鸳鸯莲花也。”太真问:“何得有此称?”上笑曰:“不然,其间安得有此白藕乎?” (《琅嬛记》上卷)。

然而,男女间私密又带点香艳色彩的事,除了当事人外,还有谁会在场亲见亲闻?我们只要想到这一点,难免会怀疑《琅嬛记》这“贵妃裤袜”故事可能是好事者凭空想像,杜撰出来的。

从上引实例可见,《琅嬛记》不涉及超自然现象的故事也可能是虚构的,不可轻信。

笔者对《琅嬛记》所记“绝佳”之论也持存疑态度。为什么?

《琅嬛记》所记,多夸诞之谈。神异性质使它的文化地位低落,不能入大雅之堂。袁珂认为《琅嬛记》是“志怪书”(《中国神话史》,1991年,页307)。

即使先按下《琅嬛记》的虚诞性质不论,《琅嬛记》所记李清照赵明诚故事中陆德夫称赏的“莫道不销魂,帘卷西风,人似黄花瘦”到底好在什么地方?没有解说。陆德夫说“绝佳”,理由是什么?怎样个“绝佳”法?没有解说。

“人似黄花瘦”这种说法,近人俞平伯(1900—1990)就表示“可异”(转引自《李清照全集・汇校汇注汇评》,页27)。

人的瘦和黄花的瘦,有什么“可比性”?——俞平伯关注的是“绝佳”评语的理据(关于“人似黄花瘦”的解读,请读者参看本文的附录)。

《琅嬛记》故事中,“人似黄花瘦”被说成写得“绝佳”,然而,同类的说法,早见周邦彦的《一落索·眉共春山争秀》(罗忼烈《清真集笺注》上海古籍,2008年,页10):

眉共春山争秀。可怜长皱。

莫将清泪湿花枝,恐花也如人瘦。

清润玉箫闲久。知音稀有。

欲知日日倚阑愁,但问取亭前柳。

周邦彦说:“花也如人瘦”。李清照将花和人的次序倒过来,说:“人似黄花瘦”。

这里不是说“《醉花阴》寄赵明诚”之说必误。笔者只是有疑问:“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚”到底是谁泄露出来的?泄露给宋朝人知道吗?

元朝志怪类《琅嬛记》记宋人私事,能当成真事吗?另一方面,《琅嬛记》引的《外传》,能当成《本传》《正传》看待吗?

如果《琅嬛记》的可信性成疑(《四库全书总目提要》认为《琅嬛记》“语皆荒诞猥琐”),那么,《琅嬛记》书中的说法,显然不值得采纳并写入正式的历史书。

近人诸葛忆兵《李清照与赵明诚》虽然提及《琅嬛记》所载故事,但是,诸葛忆兵也不得不考虑《琅嬛记》“可信程度如何”(《李清照与赵明诚》,中华书局2004年版,页86。)

上文对张教授 she sent him this lyric之说,提出了质疑。

李清照词《醉花阴》的内文本身没有一言半语可以支撑“《醉花阴》词函致明诚”之说。因此,笔者想询问:张教授是不是有作品之外的依据?

本来,《醉花阴》有没有寄给赵明诚,对《醉花阴》的意蕴又没有影响,似乎不必深究。但是,笔者竟然花时间探讨“《醉花阴》词函致明诚”的来历。这是为什么?

笔者重视的是撰史的求真原则——文学史书所记,都是史实吗?源自志怪小说的故事,可以当成“史实”写入史书中?

张教授没有把论证过程写出来,也没有提供关键论据,因为文学史书不是学术论文。笔者这里没有责难之意,只是she sent him this lyric 的“客观性”问题,不容忽视。

笔者的结论是:she sent him this lyric之说,若是源自《琅嬛记》,则其可信性值得怀疑。此外,《琅嬛记》所写“陆德夫”,疑实无其人(未见于正史)。

撰写文学史,是否由执笔者选择现成的、流行的说法,汇入一册之中,就完成任务了?执笔者落笔前,不需要做辨证工作吗?不需要预备做解释吗?如果有人认为不需要,那是将事情看得过分简单 (“...since the context of any text is infinite, and any contextualizing study reports only fragments of it, the literary historian must explain why any particular fragments are privileged.”See David Perkins ed. Theoretical Issues in Literary History.Harvard University Press, 1991, p.5)。

“自传式解读”(the autobiographical reading)方便将某作品“镶嵌”在作者生平的某时期,例如:将某篇归为“前期”作品,或者归为“后期”作品(李煜的词也常被区分为前期、后期。所谓后期,是指李煜亡国之后)。

李清照《醉花阴》写作之时,她已经嫁给了赵明诚?《醉花阴》写作之时,赵明诚还在世?其实,现在的史料都不足以解决以上疑难。

因此,若有人说李清照《醉花阴》之作必在中间那段时间(嫁后—孀前),能相信吗?未必可信。因为《醉花阴》也有可能作于李清照未为赵妇或者她孀居之时。

换言之,按赵明诚在或不在为界线,李清照的生活可以分为三期:未嫁、已嫁、孀居。其中,未为赵妇和孀居时期,都不大可能有“《醉花阴》函寄明诚”之事。

何广棪《李易安集系年校笺》(里仁书局1980年版)将《醉花阴》系于1135年之后。按照何广棪划定的时间线,李清照的《醉花阴》不可能寄给赵明诚,因为赵明诚死于1129年9月3日(除非是抄录《醉花阴》在纸上并烧给亡魂,但是,烧不是寄)。

这里不是认定何广棪所做的系年必然正确,而是想指出:读词,若依赖“生平、系年”,须衡量种种时空因素,否则研究者可能会落入矛盾之局。

将作品分期、系年,让作品挂靠“大背景”(特定的语境),确实方便释出具体的语境意义(例如,某年端午节李清照没丈夫陪伴份外孤寂),但是,在文内文外证据均不足的情况下,将某首词系于特定的事件,实难脱臆测之嫌。

作品内文或能反映作者的思绪和感情,却不一定能反映作者私领域的事,例如:女词人的私人信件中夹附了一首词。这种事,外人怎知?谁看过那封私信?谁记录了这事?

关于史书的可信程度,张隆溪在其他著作中也有论及,读者可以参看张隆溪《文学·历史·思想:中西比较研究》,香港三联书店2012年版,页189-198。

张隆溪《文学·历史·思想:中西比较研究》,香港三联书店2012年版。

张教授认为“作为人的叙述,历史很可能有不少错误和纰漏”,但是,张教授相信“总有一个可以验证的事实的核心,可以作为一切叙述的基础”(页197)。

张教授这见解如果套用到李清照《醉花阴》上,情况是:张教授也许掌握了强力的证据和“事实的核心”,可以验证李清照 she sent him this lyric之说。

在看到证据之前,笔者自行检验《琅嬛记》中的赵明诚故事是否可信。

首先,赵明诚在写词方面,没有名气。《琅嬛记》却说他“忘食忘寝者三日夜,得五十阕”。这样的事未免太过离奇:“三日夜”废寝忘餐做他自己不擅长的事?他还是个正常人吗?真有这样的失去理智的赵明诚吗?

其次,假如赵明诚真的如此“三日夜”废寝忘餐闭门造车,竟然还奢想自己的滥作之中会有佳作,其智力实在堪忧。强行炮制出来的词,根本没有多少真情实情为基础。

第三,《琅嬛记》说赵明诚作词“五十阕”。何以连一阕半阕都没有载录于《琅嬛记》?我们也不见“五十阕”流传于世。这启人疑窦:真有这“五十阕”?

既有上述三个疑点,《琅嬛记》所载赵明诚故事就未可轻信。

学者对某作品不妨有独家的诠释和看法,不过,历史书写(historiography)应该特重客观,史家下笔前宜先辨别史料的真伪和合理程度;若以小说所载情节为“叙述的基础”、以奇闻迳作“史实”,肯定是不够稳妥的。

张隆溪教授的she sent him this lyric之说也许不是直接取自志怪小说《琅嬛记》,而是取自近人的论着(这点是难以确定的,因为张教授书中没有注明来源)。

近人的论着,凡涉及李清照《醉花阴》,常常引录“陆德夫”的“绝佳”之论,以此突出李清照之才华。

然而,近人的“绝佳”之论采自《琅嬛记》。因此,“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚”还是绕不过《琅嬛记》这一关。

《琅嬛记》的编集者、《外传》、“陆德夫”均无可考,《琅嬛记》本身又是虚诞类小说,在这种情况下,不值得将《琅嬛记》的情节内容写入史书中。

《琅嬛记》所记赵明诚和李清照故事,算是夫妻间的一段佳话(可能是虚构的佳话),令人读过后更加钦羡李清照。不过,《琅嬛记》所录故事大多是历代名人的神奇技艺和离奇遭遇,往往过度神化神异。

《琅嬛记》被斥为“伪书”,不足据(张梦机、张子良《唐宋词选注》台北华正书局,1983年, 页216)。不过,近人为突出李清照,照样征引《琅嬛记》中的“绝佳”之评。这是一种“层累”。

走笔至此应揭出本文的要旨:某事记载于志怪小说《琅嬛记》,和某事载录于中国文学史书,其重要性是大不相同的。

史书在传统社会中,文化地位甚高(Henry Y. H. Zhao,The Uneasy Narrator: Chinese Fiction from the Traditional to the Modern.Oxford: Oxford University Press, 1995)。史书的记载世人比较信赖,于是,史书中的说法可能成为“层累”之始。史书系统中的层累,可使读者不复起疑心,也随之失去辨别能力。

古史辨学派尝试去除史书中夸张、虚构和传说成分,又对“层累”(层累造成的中国古史)有所警惕。这种做法和精神到今天都未过时(张京华《古史辨派与中国现代学术走向》,厦门大学出版社2009年版)。

张京华《古史辨派与中国现代学术走向》,厦门大学出版社2009年版。

美国华裔学者Kang-i Sun Chang (孙康宜) 等人主编的 Women Writers of Traditional China (Stanford University Press, 1999) 录有《醉花阴》的英译:

Thin mists - thick clouds - sad all day long.

The gold animal spurts incense from its head.

Once more it’s the Festival of Double Nine;

On the jade pillow - through mesh bed curtain -

The chill of midnight starts seeping through.

At the eastern hedge I drink a cup after dusk;

Furtive fragrances fill my sleeve.

Don’t say one can’t be overwhelmed:

When the west wind furls up the curtain,

I’m more fragile than the yellow chrysanthemum. (p.94)

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

上引译文的最后两句,逻辑关系比较明显:上一句写西风大起,下一句写自己比菊花更脆弱(more fragile)。这两句暗示的逻辑关系是:西风起,足以摧毁脆弱的菊花和词人自己;或者,西风起,自己已被摧残得比残花更弱。

以“瘦”形容受风雨摧折过的脆弱花朵,有其他例子做旁证吗?李清照《如梦令・昨夜雨疏风骤》可供参考,因为这首词也用“瘦”字:

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否?知否?应是绿肥红瘦。

所谓“红瘦”,是借“红”喻花;“瘦”,喻指花朵经风吹雨打之后,显得凋零脆弱,似有不堪再受摧残之意。《醉花阴》的“帘卷西风,人比黄花瘦”被译成:

When the west wind furls up the curtain,

I’m more fragile than the yellow chrysanthemum.

这两行英语译文显得比原作更好懂(不知道俞平伯以为然否?)词中的抒情主体流露出对大自然威力(西风)的敬畏。当然,“西风”(the west wind) 或亦象征某种外在的力量。

2023年7月11日,“古代小说网”刊出洪涛《李商隐、可解限度和“隐含的作者”

》一文,属于“读张隆溪教授的英文版中国文学史・十九”。此文中,出现“这本着作”,其中“着作”显然是繁体字转简体过程中形成的怪胎。在这里向读者致歉。

《寸心如水月:李清照词》

李清照的词很少附有“题解”或者小序,写作背景不甚明朗,因此,她词中如果流露出孤凄之意(例如《醉花阴》),评论者便倾向联想到她盼望赵明诚相陪。《醉花阴》之外,《一剪梅·红藕香残玉簟秋》也有近似的“命运”(王仲闻《李清照集校注》,人民文学1979年版,页28)。

其实,赵明诚去世后,李清照的孤独感应该是更加强烈。上文有一例正好说明《醉花阴》写作之日,赵明诚已经不在人间(依据何广棪《李易安集系年校笺》)。

不过,李清照“寄词(给丈夫)倾诉孤单之情”这种说法,常见于李清照研究的论着,陈陈相因,似乎成为一种“层累”

如果我们接受她因孤单而写出“思夫词”,那么,“思夫词”和唐朝边塞中的“思妇模式”可以相提并论。参看洪涛:《唐朝才出现的new genre (新文类)? (读张隆溪教授的英文版中国文学史・九)》一文,原刊于《古代小说网》2024年2月23日。

洪涛《女词人的私领域》一文(2023年7月22日刊于“古代小说网”,属于“读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十”)和本篇《采小说情节入史书——女词人・绝佳之作・层累之弊》都是以“私领域”为切入点,讨论历史编纂中的“真实”原则。上一篇侧重探讨李清照晚年是否lost everything, 本篇侧重讨论史书所写的真伪问题。真伪问题是史学的重中之重。

清代大学者赵翼特别重视历史编纂中所记史事的真伪,提出撰史者须谨慎从事不能草率,痛斥明初修元史“两次设局,不过一年,草率荒谬,为史家最劣也。”(王树民《廿二史札记校证》中华书局,1984年,页2)。