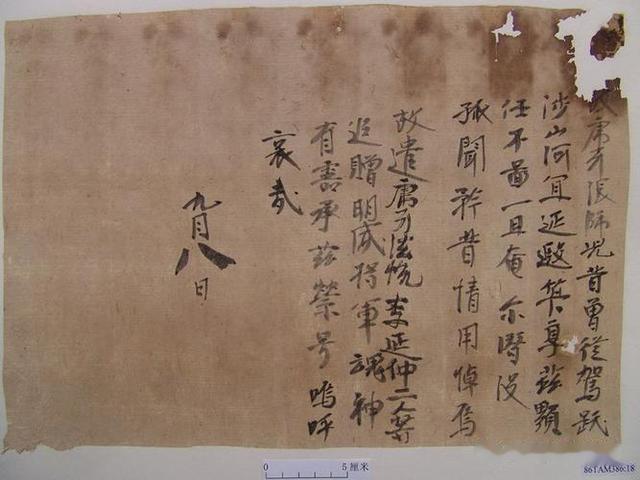

39年前,甘肃武威出土了十六国时期的随身衣物疏。

随后又曾在另一地区相继出土一批十六国时期随葬衣物疏。

那么,这些衣物疏究竟有何作用呢?

形体各异的“绵”字

形体各异的“绵”字上述木牍字形中,除了《夏侯妙妙衣物疏》中的“”字因已公布的木牍照片模糊暂时无法识别,其他六枚木牍上的字形均比较清晰,学界普遍认为该字应释为“绵”字,我们认为这一说法是可信的。

仔细观察木牍字形,《都中赵双衣疏》中的“”和《郭富贵衣物疏》中的“”与“绵”字字形最吻合,“”字左半部分为“糸”,右半部分为“帛”。“”字左半部分与“纟”极为相似,右半部分也为“帛”,因此可断定这两个字形为“绵”。

而《赵阿兹衣物疏》中“”改“绵”左半部分的“纟”为“巾”,这种写法当是“绵”字的某种异体字。《周女敬衣物疏》中的“”和《周南衣物疏》中的“”形体相似,似与“绵”的古字“緜”相关。

《说文·系部》:“緜,联微也。从系从帛。”《玉篇·系部》:“緜,弥然切。新絮也,缠也,緜緜不绝。今作绵。”

上述两字形与“緜”字形体相似,字形左上部形似“白”字,左下部类似“木”的字形,右边形体与“糸”相似。

与“緜”相比,此字形左下方部件改“巾”为“木”,可能是两部件形近讹变而成,我们推测这两个字形可能反映了“緜”字的某种特殊异体写法。

《姬瑜随身物疏》的字形“”改左右结构为上下结构,上部由类似“纟”和“白”的形体构成,下部形似“巾”,这种写法常见于碑刻字中。

综上,我们可以确定衣物疏中的众字形是“绵”字的正体和各种异体写法,形体各异的“绵”字也为我们更加全面地认识和了解“绵”字形体演变提供了丰富的材料。

关于“绵”上之字的释读

关于“绵”上之字的释读如何释读“绵”上之字,学界意见纷繁,总结起来共有5种意见。(1)李均明、何双全最早释为“枚”。(2)何双全释为“木”,张俊民释为“牧”,田河、窦磊从其说,认为“牧”可读为“木”。(3)寇克红释为“收”,吴浩军、白须净真从其说。(4)张立东释为“将”。(5)曹砚洁释为“权”。

综合考察后,我们认为“收”字说最为合理,“收绵”即“收采的棉花”。下面对以往诸说进行分析:释为“枚”字说李均明、何双全在《散见简牍合集》中作《姬瑜随身物疏》的释文,释木牍字形为“枚”字,后来学者皆不从。

首先,从字形上看,上述7枚衣物疏中均载有“枚”字,我们将木牍中“枚”的字形和“绵”上之字的字形进行对比。

对比字形可以看出,“枚”字左边为“木”,右边有“又”“攵”两种写法;“绵”上之字左边形似“牜”或“丬”,右边同样有“又”“攵”两种写法,可明显看出“枚”字与“绵”上之字的左半部分在形体上相差较大。

其次,我们搜集到的26枚十六国时期衣物疏中,有23枚衣物疏载有“枚”字,它们在衣物疏中均作量词,用在“名词+数词”之后,例如“故巾帻一枚”、“故缋一枚”,上述衣物疏中均未见“枚”字用在开头且后面连接名词的情况,其他文献中也未见相关表达,故此说不可信。

释为“将”字说张立东在《美国麦克林氏藏前凉郭富贵衣物疏》中作《郭富贵衣物疏》的完整释文,释木牍字形为“将”字。他从分析字形出发,认为木牍字形左为“爿”的异体,右为“又”,可以隶定为“”,《字汇》爿部:“,与将同”。“将”又通“臧”,可训为善、美,木牍中的三处“将”训为“美”,则美绵、美裈、美斑三词均文通字顺。

我们认为此说不可信,首先,从字形上看,木牍字形为“”,其字形左半部分与“”的左半部分在笔画上有明显差异,两者字形并不相似。

其次,通过考察衣物疏的书写格式,我们发现汉晋衣物疏的书写体例一般为:(1)“故”+(颜色+材质)+物品+数量词(例如:“故白布被一领”;“故刀尺一具”);(2)(颜色+材质)+物品+数量词(例如:“白衫一枚”);(3)(颜色+材质)+物品+数量词+“本自有”或者“故所有”(例如:“故黄绢单衣一领,本自有”;“绵六两,故所有”)。

“将”释为“美”放在名词“绵”之前,这种结构不符合衣物疏的常规书写体例,在其他衣物疏和文献中也未见“将”与“绵”连用成词的情况,故此说不可信。

释为“权”字说曹砚洁在《河西走廊魏晋十六国墓券物疏整理与研究》中将木牍字形释读为“权”字,作者根据词语搭配规律进行分析,他依据《论语·尧曰》:“权,称也。”以及《广雅·释器》:“权,谓之锤也,其形垂也。”

得出“权”是用来测定物品重量的器具。这一说法显然是不可信的。简化字“权”是在新中国成立后的汉字简化工作中才产生的,在这之前都使用繁体“權”字,故此观点完全忽视了汉字形体发展演变的客观事实,是完全不正确的。

释为“牧”字说何双全(2004)释木牍字形为“木”,张俊民(2005)释为“牧”,田河(2012)、窦磊(2016)从其说,认为“牧”可读为“木”。田河引典籍中有关“木绵”的记载,认为“木绵”指草棉,即现在所说的棉花。

同时对释为“收”字说加以否认,认为“收”是“牧”字的误释。窦磊指出凡记载“牧绵”的衣物疏都出土于甘肃地区,认为“牧绵”是甘肃地区特有的物品,但并未进一步考证“牧绵”具体为何物。

经深入考察,我们认为此说证据不足,亦不可信。首先,从字形上看,7枚衣物疏上的字形可按所属时代和出土地区分为三组,前五枚衣物疏均出土于甘肃高台县骆驼城地区,且所属年代较早;后两枚衣物疏都出土于甘肃武威地区,所属时代稍晚。

前5枚衣物疏中又可按字形差异分为两组,前2枚《周女敬衣物疏》和《周南衣物疏》中的字形相似,字形左边类似“丬”,右边形似“攵”,与“收”在碑刻中的异体较为相似,后三枚《都中赵双衣疏》《赵阿兹衣物疏》和《夏侯妙妙衣物疏》中的字形相似,字形左边似“牜”,右边似“攵”,与“牧”字相似度很高。而时代稍晚的两枚衣物疏《郭富贵衣物疏》和《姬瑜随身物疏》字形相似,字形左边类似“丬”,右边形似“又”,与“收”的异体字极为相似。

通过考察“牧”“收”“枚”等字的异体写法,我们发现“牧”“收”“枚”字都存在和木牍字形较为相似的异体写法,可见构件“木”“牛”“丬”形近讹混,导致“枚”“收”“牧”三字的相关异体字出现同形的情况。

高台地区早期和时代稍晚的武威地区的衣物疏字形都更偏向“收”字,而出土于高台地区的时代稍晚的三枚衣物疏字形与“牧”字相似度很高。这样看来,虽大部分字形均指向“收”字,但仍不能排除释为“牧”字的可能。

再深入揣摩对比字形,便能发现“牧”字说的矛盾所在。稍晚出土于武威地区的《郭富贵衣物疏》中共有三处与“绵”上字相似的字形:“故绵二斤”、“故䌟裈一立”、“故斑丹绢一丈”,若释读为“牧”,中“故牧绵二斤”理解为“木绵二斤”尚且文意通顺,而其中的“䌟裈”指“漂洗过的有裆之裤”中的“斑丹绢”指“装饰着杂色花纹的红色的绢”,如果在这两个词中加入“牧”字,便无法解释通顺了。

如果将木牍字形看作“收”字,“故收绵二斤”的“收绵”即“收采的棉花”,而中的“收”字当与中含义不同,吴娅娅在《吐鲁番出土衣物疏辑录及所记名物词汇释》中总结随葬衣物疏中与“裈”有关的文例,指出随葬衣物疏中出现的裈有很多质地,如“绢裈”“帛裈”,同时还分不同形制,如“大裈”为“长且宽大的裤,穿时可以着于外面”“小裈”为“较大裈而言小者,是贴身穿的”,故我们认为“收裈”可能也是裈的一种类型。

而“收斑丹绢”的“收”可以理解为“收到”,“斑丹绢”可能为别人赠与之物,所以用“收”与之搭配。故“收”字放在这里,文意比“牧”字更加通顺。综上,“牧”字说可信度不高。

综上所述,我们认为甘肃河西地区出土的7枚衣物疏中的词语释读为“收绵”最为合理,“收”指“收采的”,“绵”指“棉花”,当指植物草棉的棉花纤维,是一种纺织原料。“收绵”的意思是“收采的棉花”。

而木牍中“绵n斤”中的“绵”则指丝绵,是由蚕丝加工而成的纺织原料。这二种事物虽同用“绵”字来表示,但来源是完全不同的。