1669年5月16日,康熙召鳌拜进宫商议国事,鳌拜接到命令时,心里暗自觉得好笑。

最近这些年,朝廷的实际权力一直掌握在他手里,康熙虽然贵为皇帝,但毕竟年纪轻、经验不足。尽管康熙心里对他有不少意见,可每当遇到重要决策时,还是得向他请教,听取他的建议。

于是,鳌拜像平常一样慢悠悠地进了皇宫。

可事情的发展却出乎意料,他最终锒铛入狱。

一进宫门,就被一群人团团围住,尽管鳌拜是武将出身,但面对这么多人也没法招架,最终被五花大绑关进了牢房。

康熙皇帝召集众臣商议后说道:“鳌拜所犯罪行多达三十条,依照法律应该判处死刑。”

临刑前,鳌拜坚持要见康熙最后一面。得到允许后,他平静地走到皇帝面前,没有哀求也没有辩解,只是默默扯开自己的衣衫,露出了满是伤痕的脊背。

康熙看到这一幕,心头一紧,眼泪在眼眶里打转。他想了想,最终决定饶他一命。

康熙费了很大力气才抓住鳌拜,还给他定了三十条大罪,但为什么最后没杀他呢?为什么鳌拜在要被处决前脱下衣服,康熙看到后流泪并免了他的死罪?这背后到底有什么原因?

鳌拜原本被任命为小皇帝康熙的辅政大臣,可后来为什么会被抓起来关进监狱呢?事情得从顺治皇帝去世时说起,当时康熙才八岁,鳌拜奉命协助这位年幼的皇帝治理国家。

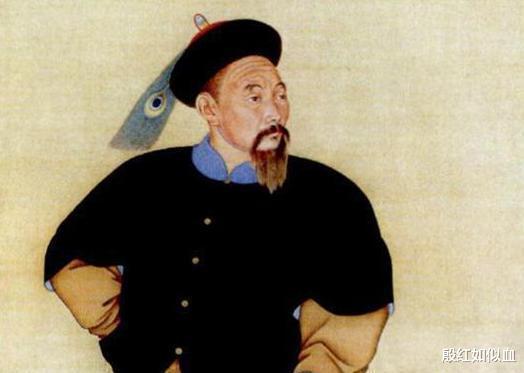

鳌拜出身于满族镶黄旗,他的爷爷索尔果曾是苏完部落的掌权者。

年轻时的鳌拜,一直跟在皇太极身边南征北战,立下不少功劳,获得了"巴图鲁"这个称号,意思是英勇善战的勇士,深得皇太极的器重。后来,他又带兵平定了李自成、张献忠等农民起义军,在战场上表现得相当抢眼。

之后,鳌拜因为反对多尔衮当皇帝,被剥夺了权力和官职。他还因为和肃王属于同一派系,被人举报。原本该被处死,但交了巨额罚款后得以保命,最终活了下来。

顺治皇帝掌权后,他逐渐重返朝廷,慢慢升迁,最终成为能够左右国家军政要务的核心重臣。

1661年,顺治帝的身体状况每况愈下,考虑到康熙年纪尚小,他在临终前特意任命了四位大臣作为辅政,协助年仅八岁的康熙治理国家。

这四个人的名字是:鳌拜、索尼、遏必隆和苏克萨哈。

顺治帝在挑选这四位大臣时,并非随意安排,而是经过深思熟虑才做出的决定。

这四个人都是外姓功臣的后代。八旗之间的争斗早就存在,他们分别属于不同的旗,这样就能互相牵制,防止爱新觉罗家族的人直接插手朝政。很明显,这种做法是为了巩固皇帝的权力。

清朝统治者虽然认同了封建传统,觉得皇位由儿子继承是天经地义的事,叔伯长辈不该插手,可那时候,各旗之间因为长期争斗结下了仇怨,各自拥立不同主子的政治观念和心理状态依然存在。

举个例子,康熙刚登基那会儿,朝中有四位辅政大臣,其中苏克萨哈和鳌拜争得不可开交,场面相当惨烈。

顺治帝试图通过互相牵制来达到目的,但最终效果并不如他所愿。

鳌拜沉迷权力,犯下不少恶行。他固守满清旧规,始终铭记太祖、太宗的恩情,因此在个人利益和传统政治的约束下,他反对顺应时局的小幅改革,抗拒汉人文化的影响。

清朝入主中原时,满族社会正处于从奴隶制向封建制度转型的过渡期,保留了不少旧时代的特征,整体发展水平尚处于封建社会初期。与中原地区高度发达的汉族文明相比,满族在政治制度、经济实力和文化成就等方面都存在明显差距。

面对这样的局面,清朝的当权者必须想办法拉拢汉族人。

举例来说,清朝在确保满族贵族特殊地位不受影响的前提下,积极拉拢汉族地主阶层,让他们参与政治管理,扩大汉人的从政机会,从而加强清政府的统治基础。

多尔衮和顺治皇帝掌权时,启用了不少汉族官员,还提拔了一些人,许多明朝的文武官员和地方乡绅都投靠了清朝。

清朝既要靠武力夺取江山,也得用文治稳固统治,这些力量都是他们必须争取和拉拢的对象。

鳌拜开始实施针对汉族官员的压制和排斥措施。

举个例子,汉族大学士的官阶从正二品降到了正五品,而满族大学士依然保持正二品。担任六部尚书的汉族官员官阶也被下调,原先满汉尚书都是正二品,现在满族尚书升为正一品,汉族尚书降为正二品。其他汉族官员的官阶也都有所降低。

汉官职位下调后,他们的官阶比同职位的满族官员低了一等,这样一来,很多汉官为了自保,开始巴结满族官员,遇到事情就互相推诿,谁也不愿主动承担责任。

鳌拜不仅压制汉族官员,还大力打击那些对他不利的汉族乡绅地主。

1661年,鳌拜强制要求江南地区的地主上缴大量粮食和钱款。由于地主们拿不出这么多东西,鳌拜就把他们的官职和地位都降了级。这件事让江南的地主阶层遭受了严重打击。

鳌拜后来还搞起了文字迫害,其中最有名的“明史案”就是他亲自策划的。

浙江湖州有个富户庄,他们印刷了朱国祯写的明史,书里有些话对满族贵族不太客气。鳌拜知道后,下令严惩,结果有七十二个人被杀,还有几百人被流放到偏远地区。这种打压汉族士绅的做法,严重动摇了清朝的统治根基。

鳌拜不仅在政治和经济领域坚持恢复太祖、太宗时期的传统制度,就连在科学文化方面,他也坚决抵制使用新的历法。

他觉得外国宗教观念会威胁国家稳定,破坏我们老祖宗留下的伦理道德规范。为了阻止这种影响,他下令禁止传教活动,取消新历法,重新使用旧历。他还让对天文计算一窍不通的杨光先担任钦天监主管,负责历法的推算和制定工作。

鳌拜这个人既没文化又排斥科学,仗着自己有权有势,杀害了很多懂天文、会算历法的能人,严重阻碍了西方科学知识在中国的推广和实际运用。

为了独占朝廷权力,鳌拜不惜用各种下作手段清除对手,清朝初年闹得沸沸扬扬的“换地案”就是他精心安排的局。

鳌拜建议说:"当年多尔衮把黄旗和白旗的地盘分得不公平,现在应该把两边的土地对调一下。"其实他这么做主要是为了对付苏克萨哈,毕竟鳌拜是黄旗的人,而苏克萨哈是白旗的。

"换地风波"在朝廷内外闹得沸沸扬扬,几位重臣强烈反对,他们一致表示:"让两地百姓互换居住地,不仅费钱费力,还肯定会引发两个旗之间的矛盾。"

鳌拜一意孤行,那些劝他的大臣最后都被他杀了。之后,他强行把两旗的地盘调换了位置,还把自己的亲信安排到内三院和各个重要部门掌权。至于那些不跟他一条心的大臣,他想撤就撤,毫不留情。

鳌拜和苏克萨哈虽然是亲家,可两人总说不到一块儿去,矛盾越来越深。过了几年,苏克萨哈看明白了鳌拜的心思,不想再跟他较劲,就向康熙皇帝提出辞去辅政大臣的职位,主动要求去给先帝守陵。

这个做法既能帮助皇帝重新掌握朝廷实权,又能让鳌拜不得不交出手中的辅政大权。

鳌拜得知此事后火冒三丈,他给苏克萨哈扣上"心怀不满、不愿交权"的罪名,指责他辞职是"不遵从先帝遗命、不尽忠职守,反而心怀鬼胎、图谋不轨,藐视皇上"。他还拉拢同伙捏造了二十四条大罪,向朝廷告状,要求把苏克萨哈处以绞刑,以此杀鸡儆猴。

康熙虽然心里不愿意处死苏克萨哈,但也无能为力,只能听从鳌拜的安排,下令将苏克萨哈全家处死,并没收他们的全部家产。

在鳌拜掌权的那段时间里,他不仅亲手制造了许多冤假错案,手段极其残忍,还常常因为一些鸡毛蒜皮的小事,就轻易夺走他人的性命。

费扬古将军和鳌拜关系不好,所以费扬古的儿子当侍卫时,对鳌拜不够恭敬。鳌拜对此一直怀恨在心,后来找了个理由,说侍卫"私自骑皇帝的御马,还用御用弓箭射鹿",以此为借口把侍卫杀了,还把他的尸体扔在街上示众。

后来,鳌拜找了个理由把费扬古判了死刑,还把他家的财产全部没收,都送给了自己的弟弟穆里玛。

鳌拜的行为让清朝初年本就不完善的政治体系变得更加糟糕,极大地破坏了社会的稳定和进步。

在康熙朝的四大辅臣里,鳌拜最为狂妄自大,他越来越无法无天,连康熙皇帝都不当回事。

朝廷里的大事小事,比如官员调动、政策推行,都是先在鳌拜家里商量好,再让康熙皇帝照着办。这样一来,康熙皇帝就成了个摆设,完全没有实权。

鳌拜独揽大权、嚣张跋扈的行为,严重威胁到了刚刚登上皇位的小皇帝康熙。康熙亲政之后,便打算收回权力,撤销辅政大臣的职权。这一举动让鳌拜的权力大受限制,他和康熙之间原本就有的矛盾也因此变得更加尖锐。

康熙后来回忆道:“鳌拜竟然把大臣们递给我的奏折偷偷带回家,和亲信私下商量,在家里就决定好怎么处理,然后再执行。他对大臣们办事不讲道理,稍有不顺心就大声呵斥,轻则破口大骂,重则找罪名要人性命。”

鳌拜肆意妄为,结果搞得自己众叛亲离。

清朝在北京建都后出生的年轻人,对关外老祖宗留下的规矩和习俗不太熟悉,他们对汉族发达的政治、经济、文化以及西方传来的科学技术也没有抵触情绪。

由于鳌拜坚持恢复旧制度,推行倒退政策,引起了很多人的不满。这导致清朝政府内部出现了强大的反对鳌拜的力量,其中最具代表性的人物就是索额图。值得一提的是,索额图是索尼的儿子。

1669年新年第一天,鳌拜带着大臣们到宫殿里拜年,他穿的黄袍,从款式到布料,简直和康熙皇帝的一模一样。这种明目张胆的行为,完全暴露了他对皇位的野心。这不仅严重损害了已经掌握实权的康熙皇帝的威严,甚至可以说是一种威胁。

康熙年轻气盛,终于忍无可忍了。

康熙表面上对鳌拜不动声色,私下却在悄悄筹划应对之策。

没过多久,康熙以喜爱摔跤活动为由,下令从满洲三旗里挑选一批体格健壮的十几岁少年进宫。他安排这些壮实的孩子每天练习摔跤,并定期举行比赛。

这件事鳌拜是知道的,他还亲眼看见康熙和那群孩子玩在一块。在鳌拜眼里,康熙就是个不懂事的小毛孩,想跟自己较量、夺权,简直是异想天开。

康熙为了不让鳌拜起疑心,一方面暗中谋划,另一方面却整天和孩子们嬉戏打闹,装作一副不务正业的样子。他还特意在一些事情上征求鳌拜的意见,表现得好像只顾玩乐,对朝政毫不关心。

经过一段时间的培养,这些孩子变得对康熙无比忠诚,并且有把握能够顺利制服鳌拜。

某天,康熙照例召鳌拜进宫议事,鳌拜没多想,独自一人进了宫。他一踏进内宫,一群孩子就冲上来把他按倒在地。康熙迅速把鳌拜关进大牢,马上召集大臣,列出他三十条大罪,依法处决了他。

这就是故事一开始提到的那段场景。

临刑前,鳌拜向看守请求,希望能最后见一次康熙皇帝。

鳌拜见到康熙,二话不说就脱下囚服,露出满背的伤疤。他动情地说道:"这些伤痕都是为大清江山在战场上拼命留下的,有几处还是当年救你爷爷皇太极时留下的呢!"

康熙动了恻隐之心,经过一番深思熟虑,最终决定饶他一命,将死刑改判为无期徒刑。

不过,其他同伙的下场就没这么好了。鳌拜团伙的几个主要头目,都被康熙下令砍了脑袋。

鳌拜虽然保住了性命,但上了年纪的他无法适应被关押的日子,最终在牢房里忧愤交加,离开了人世。

鳌拜虽然死了,但人们至今还记得他那些事儿。

雍正皇帝掌权期间,他重新追封了鳌拜生前的贵族头衔,还专门为他竖立了纪念碑,明确表彰了鳌拜为大清王朝立下的汗马功劳。

鳌拜是将门之后,年轻时在战场上冲锋陷阵,武艺高强,为朝廷立下不少大功,先后辅佐了三位皇帝。可后来他掌权后变得目中无人,专横霸道,随意残害忠良,给国家带来了巨大的灾难。

康熙考虑到鳌拜立下不少战功,决定用功劳抵消他的过错,饶了他一命。然而,再大的功劳也无法掩盖他犯下的罪行。自鳌拜之后,康熙身边再也没有出现过能够对皇权产生丝毫牵制的人,清朝从此进入了中国历史上最为集权的君主专制时期。