元好问《论诗三十首》第23首云:“曲学虚荒小说欺,俳谐怒骂岂诗宜?今人合笑古人拙,除却雅言都不知。”《论诗三十首》是元好问和中国古代文论的重要作品,但学界对“曲学虚荒小说欺”一句鲜有注释和解说,偶有涉及者,其理解也是含混或错误的。

元好问塑像

实际上,此句涉及到诗歌用事(用典)和取材的问题,是元好问针对宋人常用来自小说和曲学的典故这一现象和风气作出的批评。

今人对此句的误解或漠视,反映出人们对于古代诗歌使用小说典故的事实认识不足,故草撰此文,以期引起小说、诗歌以及文论的研究者的注意。

一、“曲学虚荒小说欺”的理解

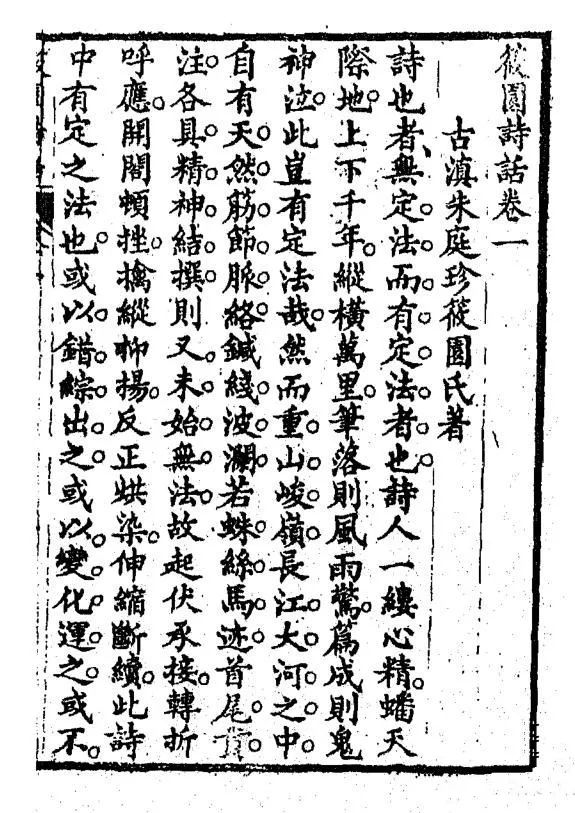

“曲学虚荒小说欺”一句,前人鲜少解释。晚清施国祁和近人郭绍虞注此诗,只涉及俳谐、怒骂二词[1],对曲学、小说之语都不作解释。

钱锺书说,“此绝亦必为东坡发。‘俳谐怒骂’即东坡之‘嘻笑怒骂皆成文章’”[2],对曲学小说也避而不谈。

顾易生等认为,此诗“批评宋人‘曲学虚荒’,不得古学之正途,‘俳谐怒骂’的诗风也与古人的‘雅言’不合”[3],没有谈到小说,什么是曲学和古学也没作解释。

李正民说:“‘曲学’指偏颇狭隘的言论;‘小说’指浅薄琐屑的言论,与‘曲学’含意类似,总之是与风雅正体的宏论相悖的伪体异端邪说。”[4]未得其解。

狄宝心《元好问诗编年校注》将曲学释为“说唱文学,如诸宫调之类”,释小说时引了《汉书·艺文志》讲小说家的一段,又引朱弁《风月堂诗话》:“(参寥)与客评诗,客曰:世间故实小说,有可以入诗者,有不可以入诗者,惟东坡全不拣择,入手便用。如街谈巷说鄙俚之言,一经坡手,似神仙点瓦砾为黄金。”

这本来已触及正确理解,但又说“用互文言虚假荒诞的虚构文学不宜入诗”,则失之眉睫。狄宝心又引另一种说法,将曲学解为“邪僻之学”,“与‘小说’皆相对正学而言”[5],仍不得要领。

《元好问诗编年校注》

实际上,元好问此处并不是要谈诗的风格体制是否古雅,诗学思想是否邪僻或雅正,谈的是苏黄等宋诗人用典和取材的问题,是对他们大量使用来自曲学和小说的僻典这种做法的批评。过去学者未能从诗歌用典的角度去理解此句诗,故而始终抓不到其核心意义所在。

曲学一词在古代主要有三个含义,一是乡曲之学,强调其非正统、非主流的一面;二是邪曲之学,强调其异端邪说的一面;三是歪曲经义之学,强调其曲学阿世的一面。

三者含义相通,而第一项意义是其根本。如宋嘉祐五年(1060)青年苏轼上丞相富弼书,有一段称颂富弼学问之广博:“五帝三代之事,百家之书,莫不尽读,……至于曲学小数,茫昩惝怳而不可知者,皆猎其华而咀其英。”[6]曲学小数指那些非正统的、冷僻的知识、学问和技艺。

又如南宋初陈渊代人上书皇帝,其文说:“臣生长东南,以儒为业。间尝学兵,自太公、司马、孙吴之书,击刺行阵、坐作进退之法,与夫历代谋臣猛将、奇正相生、虚实相形、合散无常、变化莫测、战胜攻取、谨守豫备之术,以至阴阳卜筮、天星地志、占谢厌禳、异端曲学之说,凡支离而不合交路而难通者,实无所不观,亦无所不知。”[7]这里的异端曲学之说,可以看作是对“阴阳卜筮、天星地志、占谢厌禳”这类知识的综括。

《宋诗话全编》

大致而言,宋人所说的曲学主要指驳杂冷僻、非正统的知识和学说,包括佛道之说、地志方俗、医巫方技、阴阳卜筮等。

北宋治平元年(1064)文同作张温墓志铭,叙其“少喜儒术,经传百家、曲学小说,无不尽读”[8],这里将曲学与小说并举,而经传百家和曲学小说分别代表了正统主流的经籍和冷僻偏门的书籍。

曲学、小说二词的原始意义相近且具贬义,但在具体使用中的意义须视上下文而论。在政敌和批评者笔下,它们的贬义色彩自然比较明显。

如舒亶在乌台诗案中指责苏轼“远引襄(衰)汉梁、窦专朝之士,杂取小说燕蝠争晨昏之语,旁属大臣,而缘以指斥乘舆,盖可谓大不恭矣”,又说他“以苟得之虚名,无用之曲学,官为省郎,职在文馆”[9]。这里的曲学既指其学术思想,也指其驳杂的知识。

《直斋书录解题》云韩驹“坐苏氏乡党曲学罢”[10],《东都事略》云“言事者论(何)㮚宗苏氏,谓轼为乡党曲学”[11],这些地方的“曲学”透出某些人对苏轼杂学的不满。

较为中性地使用二词的,如明人王穉登为《虞初志》作序:“稗虞象胥之书,虽偏门曲学,诡僻怪诞,而读者顾有味其言,往往忘倦。”既指出这些“稗虞”(小说)和“象胥”(地理博物)之书是偏门曲学,诡僻怪诞,又肯定其能领读者忘倦。

一般来说,曲学比小说一词的贬义色彩更重一些,外延更大一些。小说可以狭义地指小说书籍和文类,而曲学不仅可以包含小说,还可以指佛道之说、山经地志、医巫方术、阴阳卜筮等。

扫叶山房刊本《虞初志》

元好问诗中提到曲学和小说,并不是谈一个学术思想或著述类型的话题,而是诗歌从曲学小说中取材用典的话题。

这里要特别指出的是,元好问等宋金时人所谓小说主要指传统的记录见闻的文言小说,并非当时出现的诸宫调或平话之类的通俗文学。

小说的本义原指那些不合经义的言说和记载,后来作为一个独立而重要的文类,多记载见闻杂说、奇闻轶事以及零碎的知识学问等,与今人的小说有极大不同[12],而与曲学的范畴有相近、相通的一面。曲学的含义侧重在驳杂知识和异端学说,而小说也侧重在其所记故事和知识为经史所不言,所谓不经之说也。元好问对曲学、小说的并举,正是由于两个概念本身都具有鄙陋和虚诞的意义。

小说后文再论,这里先对元好问所说曲学的具体所指做一点分析,我怀疑主要是指佛道二家。

苏黄等人作诗常取材佛书,用其典故,蕴含佛理[13],这影响到金朝诗人。

《景德传灯录》

如李纯甫《杂诗六首》其四:“泥牛耕海底,玉犬吠云边。”上句用《景德传灯录》“两个泥牛斗入海”之语,下用《述异记》事。一禅籍,一小说,正是用曲学小说之例。李纯甫“南渡后文字多杂禅语葛藤”[14],赵秉文“晚年游戏西域禅”[15],两位曾对元好问有重要影响的文坛领袖皆是如此,可见当时的诗风。

然而,元好问本人对佛道之说有所排斥,他为赵秉文作墓志铭,说“公究观佛老之说而皆极其指归,尝著论,以为害于世者其教耳。……晚年录生平诗文,凡涉于二家者不在也”[16],特意提及赵晚年编集不收涉二家之作。

元好问为李纯甫作传,也强调李著书合儒释道三家为一[17],意在淡化其佛教徒的身份,这背后隐藏着元好问对二人涉猎佛道(包括取材用典)的微词以及挽回的心态。

元好问的佛教信仰学界尚有争议,但即便主张其有“一定的佛教信仰”的学者,也认为他是到兴定二年(1218)写《寄英禅师》才“开始形成了佛教信仰”[18],而《论诗三十首》写于此前一年。

因此元好问以曲学称佛道之说,反对用其典故,批判这一风气的引领者苏轼,是很有可能的。

此外,元好问在《紫微观记》写到五代杜光庭在蜀“以周灵王太子晋为王建鼻祖,乃踵开元故事,追崇玉晨君,以配‘混元上德’之号,置阶品,立范仪,号称‘神仙官府’,虚荒诞幻,莫可致诘”[19],在《扁鹊庙记》称扁鹊异事“虚荒诞幻”[20],在《游承天镇悬泉》说介山妒女祠“诞幻虚荒”[21],各处的虚荒一词都指道教或神怪之事,这也许可以作为元好问诗中“虚荒”的“曲学”乃指佛道之旁证。

《元好问传论》

下文论诗歌对小说的用典和取材。

二、宋代博学风尚下的小说阅读

要理解元好问诗中的曲学小说及其批评的意义所在,就必须知道宋金时期的人们对于知识学问的追求,以及诗歌和诗学上的风尚。

简单说来,宋人在知识学问方面追求博学,在诗歌写作时追求新异,并直接表现在所使用的典故和词藻之上。这种新异的表达,有赖于从众多书籍中挖掘和发现新材料。

周裕锴分析认为宋人看重读书的意义有四个方面,其第四即“积累诗材”[22]。读书的目的之一是为储备诗材,这一点宋人常说到,如《唐子西文录》云:“凡作诗,平居须收拾诗材以备用。

退之作《范阳卢殷墓志》云‘于书无所不读,然止用以资为诗’是也。”[23]《苍梧杂志》记苏轼说:“凡读书可为诗材者,但置一册录之,亦诗家一助。”[24]

《元好问资料汇编》

元好问记其父的读书十法,第八条云:“八曰诗材。诗家可用,或事或语,别作一类字记之。”[25]宋人读书广博,留意储备诗材,写诗有“博典”之风,这种在知识学问和诗歌写作中的博学风尚,便涵盖到对小说的阅读和取材。

中国古代有着悠久的博学致知的传统,西汉扬雄就说过:“圣人之于天下,耻一物之不知。”(《法言·君子》)

南北朝时人们面对众多的知识和书籍,明确主张博物洽闻,博学不再是圣人的异禀,而是学者的素养。

王僧孺《太常敬子任府君传》说“耻一物之不知,惜寸阴之徒靡”[26],《南史·陶弘景传》记他“读书万余卷,一事不知,以为深耻”,都表现出博学的追求和野心。从陆澄、王摛、沈约、刘峻等人的徵事、隶事的故事中,可以看到他们在博学上所达到的惊人程度。齐梁的博学风气与诗歌史上的第一次大量用事在时间上重合,并非偶然。

黄侃说:“爰至齐梁而后,声律对偶之文大兴,用事采言,尤关能事。其甚者捃拾细事,争述僻典,以一事不知为耻,以字有来历为高。”[27]

中晚唐博学风气再盛,段成式小说《酉阳杂俎》可为代表,仅从门目名称即可见其所涉知识十分广泛。前集卷八《黥》篇末条还提到“君子耻一物而不知”以及陶弘景的“一事不知,以为深耻”[28]。此外,李德裕博物广知之事在小说中记载颇多,学者对此已有论述,不更赘述[29]。

宋代印刷术发达,获得书籍较前代方便,因此读书广博更成为一种风气。王宇根分析过黄庭坚与北宋晚期诗学中的阅读与写作[30],其实不只是黄庭坚这样典型的士大夫和优秀诗人,即便是地位低下甚至僻居乡曲的读书人,也有着强烈的博学广知的热情。

《通志》

如郑樵“本山林之人”,却“欲读古人之书,欲通百家之学,欲讨六艺之文而为羽翼”[31],终于完成《通志》这一巨著。

又如叶廷珪官位不显,却勤于读书问学,其《香录》自序其在泉州兼市舶司时,向蕃商询问香之本末,“录之以广异闻,亦君子耻一物不知之意”[32],其类书《海录碎事》自序又细述其自幼嗜书至老不衰的情景。

又如林駉不过是一位为书坊编纂科举类书的地方儒士,同样是“博极群书,虽山经地志、稗官小说、老释之书,无所不览”[33]。“耻一物之不知”的传统话题,到宋人这里也有了更多更具体的表达。

南宋许德夫名其斋为“耻斋”,即取其义,魏了翁《耻斋记》云:“耻一物之不知,惧格物之未至也。今虞初稗官之说,旁行敷落之教,凡将急就之文,一有不习,则知耻之。”[34]“旁行敷落之教”指佛教和道教[35],和小说一样都是读书人应该了解的。

《中国小说史略》

小说自汉晋以来直至唐宋,数量众多,内容丰富,自然成为博学广知的重要来源。因此我们在宋代文献中常常看到,当称许和夸赞某人博览群书时,往往提及小说。

如欧阳脩说余靖,“自少博学强记,至于历代史记、杂家小说、阴阳律历,外暨浮屠、老子之书,无所不通”[36];赵汸评刘敞,“其典故之博,则上而秦汉以来帝王之制作,古文奇字之音训,下而山经地志、阴阳医卜、稗官小说之书,莫不淹贯”[37];李彦弼说刘弇,“裒书万卷,悉经目,自禀安世语记,下至虞初小说、稗官之书,历吐牙颊间”[38];卫宗武说林丹嵒,“盖其于经子传记,历代诗文,以至九流百家,稗官野史,靡不诵閲”[39]。前文所举张温、林駉也是如此。

宋人自叙读书广博,往往也列举出小说。如王安石自述,“某自百家诸子之书,至于《难经》《素问》《本草》、诸小说,无所不读”[40];郑侠自述,“三氏之外,百家传记,历代史载,至于医方小说,见必取读”[41];刘弇自述,“盖自六经已还,九流百氏、职方归藏、稗官小说、牛医马经、黄老卜筮之所传,与夫客卿、乌有、九歌、九辩、骚些之文章,盖无所不窥”[42];张淏自述,“嗜书之癖,……虽阴阳方伎、种植医卜之法,輶轩稗官、黄老浮图之书,可以娱闲暇而资见闻者,悉读而不厌。”[43]

宋人这种风气自然也传入北方,元好问为李遹写墓碑,便说“至于星历占卜、释部道流、稗官杂家,无不臻妙”[44]。

这种泛览小说曲学的风尚,甚至引来一些学者的批评,如黄裳说:“余谓学士大夫,或驰骛于名山入传注,涉猎百家之小说,以博为功,以辨为能,终日牵援,自以为至乐,然其于德性也略。”[45]

认为当时学士大夫以博学为能,而忽略了尊德性。这恰好说明在当时人看来,涉猎小说、以博为功已是一种风尚。

《归田录》

事实上理学家也不反对博学,朱熹注释《大学》“致知在格物”说:“致,推极也;知,犹识也。推极吾之知识,欲其所知无不尽也。”[46]格物致知在这里和博学广知打通了。

关于宋人的小说阅读,《归田录》记钱惟演的一段话比较出名:“平生惟好读书,坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞,盖未尝顷刻释卷也。”记录见闻的小说,以其记录趣闻逸事,奇闻异说,人情物理,知识训诫,而赢得古人喜爱。

在古代各类书籍类别中,小说数量最多,内容也最为丰富,如胡应麟所说,“然古今著述,小说家特盛;而古今书籍,小说家独传”[47]。古代小说有记事实、探物理、辨疑惑以及广见闻的目的和功能,古人如果想要博学广知,自然是离不开小说的。

三、宋人用小说作诗与注诗

宋人于书无所不读,也喜欢将各种书里的故事、词句、知识等运用到诗歌之中,令诗歌富于书卷气息,也显示出作者学养之渊深,这里面便有很多来自小说、传记等杂书。

《庾子山集注》

诗歌使用小说典故的历史可追溯到六朝,庾信是第一个大量使用小说典故的诗人,唐代李白、杜甫、李商隐、陆龟蒙等作诗用小说典故在数量和技巧上都有很多表现。

而到了宋代,人们在诗歌写作中求新求异,要求在典故和词藻方面有不同于前代的新事、新词,而小说恰能提供这样的“诗材”。

魏了翁说王安石“博极群书,盖自经子史以及于百家、急就之文,旁行敷落之教,稗官虞初之说,莫不牢笼搜揽,消释贯融”[48],从西崑诗人到王安石,宋人在使用小说典故方面已有不少创新,而苏轼、黄庭坚更将此道推至顶峰。

周裕锴老师认为,宋诗学中有关用事的论述围绕四个方面展开,第一项是“宋人用事推崇广博富赡”,而苏轼用事“已扩展到稗官小说”[49],黄庭坚也是“广罗稗官小说语、禅语、梵语入诗”[50]。我曾撰文考察苏黄等人使用《世说新语》的情况[51],下面略谈二人使用其他小说典故的情况。

苏轼使用小说典故有充分的自觉,他在一些诗歌中加上自注,以免人们发生阅读的困难,而这些加注的典故大部分就来自小说。比较有名的一首是《游罗浮山一首示儿子过》:

……道华亦尝啖一枣,(唐永乐道士侯道华,窃食邓天师药,仙去。永乐有无核枣,人不可得,道华独得之。予在岐下,亦尝得食一枚。)契虚正欲仇三彭。(唐僧契虚,遇人导游稚川仙府。真人问曰:汝绝三彭之仇乎?契虚不能答。)……负书从我盍归去,群仙正草新宫铭。汝应奴隶蔡少霞,我亦季孟山玄卿。(唐有梦书《新宫铭》者,云紫阳真人山玄卿撰,其略曰:良常西麓,原泽东泄,新宫宏宏,崇轩䡾䡾。又有蔡少霞者,梦人遣书碑,略曰:公昔乘鱼车,今履瑞云,躅空仰涂,绮辂轮囷。其末题云,五云书阁吏蔡少霞书。)[52]

《苏东坡全集》

括弧文字为苏轼自注。

前两句提到的侯道华成仙事和契虚游仙府事,均见《宣室志》;山玄卿撰《新宫铭》事,见《集异记》,梦人遣书碑为陈幼霞事,见《逸史》,涉及三部唐代小说。顺便说,苏轼将蔡少霞、陈幼霞两件事搞混了,洪迈专门辩驳过[53],这也说明宋人读诗时颇注意其中的小说典故。

苏诗用小说又如《金门寺中见李西台与二钱唱和四绝句戏用其韵跋之》其二云:“生平贺老惯乘舟,骑马风前怕打头。欲问君王乞符竹,但忧无蟹有监州”,自注:“皆世所传钱氏故事。”[54]

遇打头风是钱俶故事,“无蟹有监州”是小说《归田录》所记钱昆故事。

又《书焦山纶长老壁》云:“譬如长鬣人,不以长为苦。一旦或人问,每睡安所措。归来被上下,一夜着无处。展转遂达晨,意欲尽镊去。”更是直接在诗中讲述故事。

赵次公评:“此篇先生用小说一段事裁以为诗,而意最高妙。”[55]苏轼还有意使用本朝故事。

颜梅华绘苏轼

如《赵成伯家有姝丽仆忝乡人不肯开樽徒吟春雪美句次韵一笑》“何如低唱两三杯”句下注:“世传陶谷学士买得党太尉家故伎,遇雪,陶取雪水烹团茶,谓伎曰:党家应不识此?伎曰:彼粗人,安有此景,但能于销金暖帐下浅斟低唱,吃羊羔儿酒。陶默然愧其言。”[56]这一陶谷轶事未见此前小说记载,大约苏轼得于传闻。

苏轼在诗序和诗注中也喜欢讲一些地方掌故、故老传说,如《陌上花三首》叙言吴越王与妃书“陌上花开,可缓缓归矣”,《芙蓉城》的叙和诗讲王子高芙蓉城故事,《游净居寺》叙记惠思故事及寺庙兴废,《送乔仝寄贺君六首》叙言唐末五代人靖长官、贺水部事等。这些故事若单独记下,如陶谷事一样,都可以看作小说,与《东坡志林》某些篇段在风格上并无不同。

苏诗用小说这一点宋以来学者即已道出。最早大约是《风月堂诗话》(第一节引),旧题王十朋《集百家注分类东坡先生诗》序也说,东坡“平生斟酌经传,贯穿子史,下至小说杂记,佛经道书,古诗方言,莫不毕究”[57],而赵夔在为苏诗作注时,于“一句一字,推究来历,必欲见其用事之处”,“经史子传,僻书小说,图经碑刻,古今诗集,本朝故事,无所不览。又于道释二藏经文亦尝遍观抄节,及询访耆旧老成间”[58]。

可见宋代注家对苏诗用小说已有明确的认识。清代学者持同样的看法,如叶燮说:“苏诗包罗万象,鄙谚小说,无不可用。譬之铜铁铅锡,一经其陶铸,皆成精金。”[59]

王士禛说:“子瞻贯析百家,及山经海志,释家道流,冥搜集异诸书,纵笔驱遣,无不如意。”[60]释家道流和冥搜集异大致就是曲学和小说。[61]

《苏轼诗集》

邵长蘅《施注苏诗·例言》云:“诗家援据该博,使事奥衍,少陵之后,厪见东坡。盖其学富而才大,自经史四库,旁及山经地志、释典道藏、方言小说,以至嬉笑怒骂,里媪竈妇之常谈,一入诗中,遂成典故。”[62]上引诸人提到苏诗用典多来自释道、小说等,这便是元好问说的曲学与小说。

黄庭坚在诗学上也主张多读书,他为毕宪父诗集作序时叹其读书广博,“贯穿六艺百家,下至安成、虞初之记,射匿候岁、种鱼相蚕之篇,鼻嚏耳鸣之占,劾召鬼物之书,无不口讲指画,使疑者冰开”,欲读懂其诗也须读书,“非博极群书者,不能读之昭然”[63]。

这正是他本人的诗学追求。刘克庄说他“荟萃百家句律之长,究极历代体制之变,搜猎奇书、穿穴异闻,作为古律,自成一家,虽只字半句不轻出”[64],正是说其造语用词有其来源,其中的奇书异闻其实就是小说。

作诗者如此,注诗者体会尤深。任渊注释黄庭坚、陈师道诗便说:“二家之诗,一字一句,有历古人六七作者。盖其学该通乎儒释老庄之奥,下至于医卜百家之说,莫不尽摘其英华,以发之于诗。”

《黄庭坚诗集注》

许尹也认为二家诗“用事深密,杂以儒佛,虞初稗官之说,隽永鸿宝之书”[65]。可以说,宋代诗歌对注诗者和读诗者都提出了博学的要求。无论博极群书,还是作诗用典取材,或是注释和理解诗歌,都有小说和曲学的高度参与。

苏黄之后,作诗用小说成为一种普遍的做法。南宋绍兴十九年(1149)傅自得为叶廷珪《海录碎事》作序,引述“前辈”语云:“凡天下之书,虽山经地志、花谱药录、小说细碎,当无所不观;古今之诗,虽岩栖谷隐、漏篇缺句,当无所不讲。谓诗为当博者之论又如此。”对于小说等书不止是无所不观,也可以说是无所不用,因此作诗者当博学,读诗者也当博学。

傅序还称叶廷珪亲手抄录之十余万事,“大抵皆诗才(材)也”,正道出诗歌与典故材料的关系。小说是新颖诗材的最佳来源。吴潜《九十用喜雪韵四首》其三云:“旋添酒兴嫌工正,旁索诗材喜稗官。”便道出小说这一奇妙功用。

用小说曲学的典故,是丰富诗歌的内容和表现力的重要手段,也是宋诗在技巧性方面登上诗学巅峰的重要阶梯。顺便提到,由于宋人喜好从小说中寻找典故,有好事者干脆杜撰“伪典小说”,编造故事、代名等以供诗人采撷[66]。

与此同时,也有注释杜诗、苏诗的好事者编造典故和词句,用“伪注”来附会原诗句。邵长蘅评杜诗注之弊云:“好博者谓杜诗用字必有依据,捃摭子传稗史,务为泛滥,至无可援证,则伪譔故事以实之。”[67]

或泛取子书、传记、小说为注,或伪撰故事为注,这便是宋人注杜、注苏的做法。伪典、伪注均与小说关系密切,这从侧面反映出当时人在作诗和注诗时对小说的重视和依赖。

《宋诗宋注考论》

四、古人对小说与典故关系的认识

由于宋人普遍地以小说入诗,以致在谈论一部小说时也会留意它提供典故、词藻的功能。如宋人作《述异记》后序云,“诚可以助缘情之绮靡,为摛翰之华苑者矣”,晁公武说此书“将以资后来属文之用,亦博物之意”[68]。

陈振孙注意到伪典小说《清异录》“每事皆制为异名新说”[69],有提供典故和代名的用意。

到了元代,诗法诗格书籍在论用事时便正式提到小说。陈绎曾《文说》有“用事法”一篇,分九种,最后一种为“泛用”,“于正题中乃用稗官小说、谚语戏谈、异端鄙事为证。非大笔力不敢用。”[70]泛用是指取材广博,而用小说等正是有大笔力的表现。

《历代文话》

此后元人徐骏的《诗文轨范》和明初曾鼎的《文式》,均将《文说》整段收入,包括“用事法”一篇。晚明以后,学者们在谈小说时也常有作材料和辞藻的话。

如姚汝绍《焦氏类林序》:“不但挥麈者资其谈锋,而操觚者亦掇为菁藻。”林茂桂《南北朝新语·自序》:“后之捉麈者得以窥炙輠悬河之奥,而摛藻者亦得以游鱼翰鸟之趣。”

张潮《虞初新志》凡例十则之一:“文人锐志钻研,无非经传子史;学士驰情渔猎,多属《世说》、稗官。”

王士禛更引“昔人”之语云:“《楚辞》《世说》,诗中佳料。”[71]小说可为诗歌提供典故,这在宋元以后已成为共识。

不只文人谈小说会出现典故相关的话题,严肃的学者也会从这个角度去看待小说,这里举《四库全书总目》对小说的评语便可见一斑:

(《西京杂记》)其中所述虽多为小说家言,而摭采繁富,取材不竭。……杜甫诗用事谨严,亦多采其语,词人沿用数百年,久成故实。

(《神异经》)不但文人词藻,转相采摭已也。

(《海内十洲记》)足见其词条丰蔚,有助文章。

(《汉武洞冥记》)后代文人词赋,引用尤多,盖以字句妍华,足供采摭。

(《拾遗记》)然历代词人,取材不竭。亦刘勰所谓“事丰奇伟,辞富膏腴,无益经典,而有助文章”者欤?

(《述异记》)将以资后来属文之用,亦《博物志》之意。

(《清异录》)后人颇引为词藻之用。……则宋代名流,即已用为故实。

《四库全书总目》

《四库全书总目》在《南北史识小录》提要中有一段论南北朝史书云:“盖自沈约《宋书》以下,大抵竞标藻采,务摭异闻,词每涉乎俪裁,事或取诸小说。延寿因仍旧习,未尽湔除,宜为论者之所惜。然揆以史体,固曰稍乖,至于赋手取材,诗人隶事,则樵苏渔猎,捃拾靡穷。”

说沈约以来的六朝史书多好异闻和辞采,而李延寿《南北史》因仍旧习,杂取小说,稍乖史体,但后来诗人用事往往由此取材。这话背后的思想,正是小说可为诗人取材之意。

四库馆臣在此还做了个有趣的比喻:“譬如柟瘤为病,而制枕者反贵其文理也。”楠树长了瘤子,本来是树木生病,但作木枕的人反而看重其特别的文理。这样一讲,小说和诗歌的关系就更清楚了。

不惟如此,清代学者在区别小说类属、辨识小说作品时,还以典故作为一个区分标准,《四库全书总目》在区分小说和杂史时说:“纪录杂事之书,小说与杂史最易相淆。诸家著录,亦往往牵混。今以述朝政军国者入杂史,其参以里巷闲谈、词章细故者则均隶此门。《世说新语》古俱著录于小说,其明例矣。”所谓词章细故,就是指可以入(或已入)词章的零碎典故。

《增订书目答问补正》

张之洞编《书目答问》,对收入的小说也采用了类似的标准:“唐以前举词章家所常用者,宋以后举考据家所常用而雅核可信者。”[72]所谓“词章家所常用者”,就是文人常用其典故。可见在清人心目中,为词章家提供材料和典故,已成为判断小说属性和价值的标准之一。

钱锺书《谈艺录》讲到一些人误用《三国演义》《水浒传》《西游记》故事,并举前人之批评,总结说:“唐宋人已以文言小说入诗及骈文,而不以入古文,尺牍、题跋等小品则可通融。晚明白话小说大行,与文言小说不特入诗而且入古文……康熙以后,文律渐严,诗可用文言小说而不可用白话小说,古文则并不得用文言小说。……余童时闻父师之教亦尔。未著明文,或成坠绪,拈出以补记载之阙。”[73]

钱锺书这里谈到幼年学诗的经历颇有价值,父师皆以此为教,可见文言小说入诗是一种常态。

不过,晚明以来也有学者对此提出批评,如邓云霄说:“读书正如交朋,用事正如请客。读古来名贤之书,用古来共见之事,便如满堂佳客皆海内名流,为有目者共羡,主人亦觉生色。若读稗官小说,用僻事,使怪字,何异伧父投刺、田夫登筵?”[74]反对用小说中僻事怪字。

清代学者讨论更趋深入。赵翼说:“梅村熟于《两汉》《三国》及《晋书》《南北史》,故所用皆典雅,不比后人猎取稗官丛说,以炫新奇者也。”[75]称赞吴伟业用事出正史而典雅,批评用稗官小说以炫新奇的人。

《瓯北诗话校注》

但有意思的是,赵翼谈苏轼用小说时态度则有所不同。他引苏轼《白鹤观新居将成》诗句并指出其典故来源后说:“皆唐人小说也。想坡公遭迁谪后,意绪无聊,借此等稗官脞说遣闷,不觉阑入用之,而不知已为后人开一方便法门矣。”[76]特别提到苏轼用小说入诗的带头作用。

实际上赵翼本人也用小说事,还因此被朱庭珍批评:“赵翼诗比子才(袁枚)虽典较多,……街谈巷议、土音方言,以及稗官小说、传奇演剧、童谣俗谚、秧歌苗曲之类,无不入诗,公然作典故成句用,此亦诗中蟊贼,无丑不备矣。”[77]

朱庭珍明确反对诗用小说:

诗不可入词曲尖巧轻倩语,不可入经书板重古奥语,不可入子史僻涩语,不可入稗官鄙俚语,不可入道学理语,不可入游戏趣语,并一切禅语丹经修炼语,一切杀风景语,及烂熟典故与寻常应付公家言,皆在所忌,须扫而空之,所谓“陈言务去”也。

……此外讲考据者以考据为诗,工词曲者以词曲为诗,好新颖者以冷典僻字、别名琐语入诗,好游戏者以稗官小说、方言俚谚入诗。凌夷至今,风雅扫地。[78]

《筱园诗话》

还批评“其宗派囿于宋人”的厉鹗“好用说部丛书中琐屑生僻典故,尤好使宋以后事”[79]。

追溯起来,元好问大约是对小说曲学入诗明确予以批判的第一人,而这与他对宋诗(包括用典)的批判也是一致的。

仅以《论诗三十首》而论,第22首和26首都说到苏黄的奇和新。宋诗之新变即是对唐诗的革新,“新”的一个重要办法如赵翼所言,是“书未经人用过”[80],所以大量从前人未曾注意的曲学小说中选取典故词藻,达到文字一新的面貌。

但元好问从退化论来看待诗歌演变,其《东坡诗雅引》说苏诗“有不能近古之恨”[81],就是以古为高,这与张戒、严羽的诗学观念和认知模式相近。

张戒说:“苏黄用事押韵之工,至矣尽矣,然究其实,乃诗人中一害,使后生只知用事押韵之为诗,而不知咏物之为工,言志之为本也。风雅自此扫地矣。”[82]

严羽则批评“近代诸公”,“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗。夫岂不工?终非古人之诗也……其作多务使事,不问兴致,用字必有来历,押韵必有出处,读之反覆终篇,不知着到何在。其末流甚者,叫噪怒张,殊乖忠厚之风,殆以骂詈为诗。”[83]

“以文字为诗”前人多误解为以散文句法作诗,其实是指使事、用字、押韵[84]。“用字必有来历”是关于典故词藻的,用字就是用词、用语的意思。“押韵必有出处”,如次古人韵,用尖叉诗韵等。而张、严二人认为这样写诗有损风雅,“终非古人之诗”。

《元好问论诗三十首集说》

元好问《诗文自警》引周德卿言:“文章以意为主,以辞为役,主强而役弱,则无令不从。今人往往骄其所役,至跋扈难制,甚者反役其主,虽极辞语之工,岂文之正也哉!”[85]这里的辞和辞语,就是严羽说的“文字”。

文、辞再工(工在这里主要指有出处来源,使用巧妙,对偶工整),也不是文之正途。曲学小说是宋人使事用字的重要来源,因此反对使事用字的矛头,最终被元好问直接对准到曲学小说上来。

《论诗三十首》第23首的前两句说到宋诗(苏诗)的两个表现,一是从曲学小说用事取材的做法,一是俳谐和怒骂的内容风格,这与严羽说的“多务使事”和“以骂詈为诗”正相应合,只是具体到用曲学小说,增加了“俳谐”。

“曲学虚荒小说欺”的“欺”字有两层含义,一是欺诡,一是欺骗。欺诡义近于虚诞,是对曲学小说的性质的揭示;欺骗指其发生于读者的效果。至于元好问此诗所说的“古人”,以时代而论是指魏晋之前,那时用典本就很少,更谈不上用曲学小说。

《元好问论诗三十首小笺》

元好问继续说,今人应嘲笑古人拙陋,因为他们作诗只会用“雅言”,不会用来自曲学小说的典故词藻,也没有俳谐怒骂的内容和风格。由于古人普遍推崇诗骚风雅和汉魏古诗,元好问以此为逻辑前提,通过归谬法完成了对苏黄用曲学小说是错误的这样一个论证,以反话收结全诗。

然而在苏黄之后,以小说入诗已成普遍现象,甚至一些典故和词藻已经凝固沉淀而进入诗歌传统,一概排斥来自小说曲学的典故词藻,实际上已经是不可能的了。

就连元好问本人也不能避免用小说,《论诗三十首》就有不少,如第9首“陆文犹恨冗于潘”,自注“陆芜而潘净,语见《世说》”;第11首“暗中摸索总非真”,暗中摸索之语来自唐代小说《隋唐嘉话》;第14首“华歆一掷金随重”,事出《世说新语》;第15首“何曾顦顇饭山前”,饭颗山事出唐代小说《本事诗》。南宋沈作喆有云:“黄鲁直离《庄子》《世说》一步不得。”[86]

《元好问论诗三十首研究》

我们由此也可以进一步说,苏黄以及后来的诗人“离曲学小说一步不得”,而对于元好问发出的“曲学虚荒小说欺”的感慨,也应有更为全面的认识。

注释:

[1] 施国祁《元遗山诗集笺注》卷十一,人民文学出版社,1989年,第531页。郭绍虞《元好问论诗三十首小笺》,人民文学出版社,1978年,第75页。

[2] 钱锺书《谈艺录》,中华书局,1984年,第151-152页。

[3] 王运熙、顾易生主编《中国文学批评通史·宋金元卷》,上海古籍出版社,1995年,第886页。

[4] 李正民《元遗山〈论诗三十首〉异解补证》,《山西大学学报》1993年第4期,第64-66页。

[5] 狄宝心《元好问诗编年校注》,中华书局,2011年,第66页。

[6] 苏轼《苏轼文集》卷四十八《上富丞相书》,中华书局,1986年,第1375页。

[7] 陈渊《默堂集》卷十六《上皇帝(代院粹孟)》,《景印文渊阁四库全书》第1139册,第427页上。

[8] 文同《丹渊集》卷三十八《梓州处士张公墓志》,《景印文渊阁四库全书》第1096册,第779页下。

[9] 朋九万《东坡乌台诗案·监察御史里行舒亶札子》,《丛书集成初编》本,第2页。按“杂取小说”云云,指苏轼《径山道中次韵答周长官兼赠苏寺丞》“奈何效燕蝠,屡欲争晨暝”之语,其故事乃是苏舜举转述的“闻人说一小话”,见《苏轼诗集》,中华书局,1982年,第498页。

[10] 陈振孙《直斋书录解题》,上海古籍出版社,2015年,第528页。

[11] 王称《东都事略》卷一百八《何㮚传》,济南:齐鲁书社,2000年,第925页。

[12] 以上参见罗宁《记录见闻:中国文言小说写作的原则与方法》(载《文艺理论研究》2018年第5期)和《中国古代的两种小说概念》(载《社会科学研究》2003年2期)。

[13] 参看左志南《近佛与化雅:北宋中后期文人学佛与诗歌流变研究》,中国社会科学出版社,2017年。

[14] 刘祁《归潜志》卷十,中华书局,1983年,第119页。

[15] 郝经《陵川集》卷十《闲闲画像》,《景印文渊阁四库全书》第1192册,第105页下。

[16] 元好问《闲闲公墓铭》,狄宝心《元好问文编年校注》,中华书局,2012年,第272页。

[17] 元好问《中州集》丁集卷四《屏山李先生纯甫》,中华书局,1959年,第219页。胡传志《元好问〈论诗三十首〉的现实指向》(《文史知识》1999年7期)认为第23首是针对李纯甫等人而发,分析了李诗的“俳谐怒骂”以及诗风怪异的一面。但胡文未解释曲学和小说。

[18] 冯大北《元好问的佛教思想与信仰——以〈寄英禅师〉为切入点》,《名作欣赏》2020年2期。

[19] 《元好问文编年校注》第362页。

[20] 《元好问文编年校注》1304页。

[21] 《元好问诗编年校注》1388页。元好问父亲元德明《仙鸡诗》也有“神仙世有宁虚荒,惜哉诡激不可量”之语,见《中州集》癸集卷十,第534页。

[22] 周裕锴《宋代诗学通论》149页。

[23] 强行父《唐子西文录》,《历代诗话》,中华书局,1981年,447页。

[24] 《苍梧杂志》为胡珵撰,已佚,此见何汶《竹庄诗话》卷一引,中华书局,1984年,7页。

[25] 元好问《先东岩读书十法》,见孔凡礼辑元好问《诗文自警》,孔凡礼《元好问资料汇编》,学苑出版社,2008年,458页。

[26] 欧阳询《艺文类聚》,上海古籍出版社,1999年,879页 。

[27] 黄侃《文心雕龙札记》,上海古籍出版社,2000年,188页。

[28] 段成式撰,许逸民注《酉阳杂俎校笺》,中华书局,2015年,第654页。

[29] 沈扬、锺振振《李德裕平泉诗的博物学考察》,《中华文化论坛》2021年第1期。

[30] 王宇根《万卷:黄庭坚和北宋晚期诗学中的阅读与写作》,三联书店,2015年。

[31] 郑樵《夹漈遗稿》卷二《献皇帝书》,《景印文渊阁四库全书》第1141册,第514页下。

[32] 周嘉胄《香乘》卷二十八《香文汇》引,九州出版社,2014年,第555页。

[33] 黄仲昭《八闽通志》卷七十二《福宁州·儒林·林駉》,《四库全书存目丛书》史部178册,第587页上。

[34] 魏了翁《鹤山集》卷五十《耻斋记》,《景印文渊阁四库全书》第1172册,第564页上。

[35] 王应麟《困学纪闻》卷二十:“鹤山云:旁行敷落之教。旁行,见《汉·西域传》。敷落,见《度人经》。”上海古籍出版社,2008年,第2182页。

[36] 欧阳脩《赠刑部尚书余襄公神道碑铭》,《欧阳脩全集》,中华书局,2000年,第366页。

[37] 赵汸《东山存稿》卷二《对问江右六君子策》,《景印文渊阁四库全书》第1221册,第190页下。

[38] 李彦弼《刘伟明墓志铭》,见刘弇《龙云集》之附录,收入《豫章丛书》集部三,南昌:江西教育出版社,2004年,第377页。

[39] 卫宗武《秋声集》卷五《林丹嵒吟编序》,《景印文渊阁四库全书》第1187册,第705页上。

[40] 王安石《王安石文集》卷七十三《答曾子固书》,《王安石文集》,中华书局,2021年,第1280-1281页。

[41] 郑侠《西塘集》卷二《大庆居士集》,《景印文渊阁四库全书》第1117册,第377页下。

[42] 刘弇《龙云集》卷十八《上提刑邹度支书》,见《豫章丛书》集部三,第228页。

[43] 张淏《云谷杂记》跋,收入《全宋笔记》第七编第一册,郑州:大象出版社,2016年,第80页。

[44] 元好问《寄庵先生墓碑》,狄宝心《元好问文编年校注》第673-674页。

[45] 黄裳《演山集》卷十六《文轩记》,《景印文渊阁四库全书》第1120册,第119页上。

[46] 朱熹《四书章句集注》,中华书局,1983年,第4页。

[47] 胡应麟《少室山房笔丛》卷二十九《九流绪论》下,上海书店出版社,2001年,第282页。“者”字据文渊阁《四库全书》本补。

[48] 魏了翁《鹤山集》卷五十一《临川诗注序》,《景印文渊阁四库全书》第1172册,583页上。

[49] 周裕锴《宋代诗学通论》,上海古籍出版社,2007年,516页,518页。

[50] 周裕锴《江西诗派风格论》,《文学遗产》1987年第2期。

[51] 罗宁《〈世说新语〉在宋代的经典化——以诗歌用典为中心》,《新国学》第16卷,成都:四川大学出版社,2018年。

[52] 《苏轼诗集》,第2069-2070页。《新宫铭》自注中“其略曰”、“略曰”两段文字,王文诰本缺,据成化本《东坡集》后集卷四、《容斋随笔》卷十三《东坡罗浮诗》补。苏轼另有《书刘梦得诗记罗浮半夜见日事》一文,可能是后人钞节苏轼此诗自注而成。参见罗宁《东坡书事文考论——兼谈东坡集中收入小说文字的问题》,载《中国苏轼研究》第六辑,学苑出版社,2016年。

[53] 洪迈《容斋随笔》卷十三《东坡罗浮诗》,上海古籍出版社,1978年,171-172页。

[54] 《苏轼诗集》1512页。

[55] 《苏轼诗集》552页。

[56] 《苏轼诗集》2526页。

[57] 《苏轼诗集》2832页。

[58] 《苏轼诗集》2832页。

[59] 叶燮《原诗》外篇上,《清诗话》,上海古籍出版社,1999年,596页。

[60] 王士禛《蚕尾文集》卷一《韩白苏陆四家诗选序》,《王士禛全集》,济南:齐鲁书社,2007年,1796页。

[61] 《苏轼诗集》第2832页。

[62] 冯应榴《苏轼诗集合注》,上海古籍出版社,2001年,第2717页。

[63] 《黄庭坚全集》,中华书局,2021年,第356页。

[64] 刘克庄《江西诗派小序·山谷》,《历代诗话续编》,中华书局,1983年,第478页。

[65] 任渊、许尹语见《黄陈诗集注序》,见任渊等《黄庭坚诗集注》,中华书局,2003年。

[66] 关于伪典小说,参见拙文《制异名新说、应文房之用——论伪典小说的性质与成因》,《社会科学研究》2008年2期;《云仙散录是伪典小说》,《古典文学知识》2018年第6期。

[67] 《邵子湘全集·青门簏稾》卷七,《四库全书存目丛书》集部247册第744页上。

[68] 晁公武撰,孙猛《郡斋读书志校证》,上海古籍出版社,1990年,546页。

[69] 陈振孙《直斋书录解题》340页。

[70] 陈绎曾《文说》,王水照主编《历代文话》,上海:复旦大学出版社,2007年,第2册1344页。

[71] 王士禛《蚕尾续文集》卷三《丙申诗旧序》,《王士禛全集》2026页。

[72] 张之洞《书目答问》,上海古籍出版社,1983年,244页。

[73] 钱锺书《谈艺录》558页。

[74] 邓云霄《冷邸小言》,《四库全书存目丛书》集部417册,395页上。

[75] 赵翼《瓯北诗话》卷九,《清诗话续编》第1286页。

[76] 赵翼《瓯北诗话》卷五,《清诗话续编》第1216页。

[77] 朱庭珍《筱园诗话》卷二,《清诗话续编》2366-2367页。

[78] 朱庭珍《筱园诗话》卷四,《清诗话续编》2407页。

[79] 朱庭珍《筱园诗话》卷二,《清诗话续编》2367页。

[80] 赵翼《瓯北诗话》卷五,《清诗话续编》1202页。

[81] 《元好问文编年校注》180页。

[82] 张戒《岁寒堂诗话》卷上,《历代诗话续编》452页。

[83] 严羽撰、郭绍虞注《沧浪诗话校释》,人民文学出版社,1961年,第26页。“用字必有来历”也是关于典故词藻的,用字就是用词、用语的意思。“押韵必有出处”,如次古人韵,用尖叉诗韵等。

[84] 参见周裕锴《〈沧浪诗话〉的隐喻系统和诗学旨趣新论》,《文学遗产》2010年2期。

[85] 孔凡礼《元好问资料汇编》459页。

[86] 沈作喆《寓简》卷八,《全宋笔记》第四编第五册,大象出版社,2008年,71页。