司马光司马光(1019——1086),字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西夏县)人,世称涑水先生,北宋政治家、史学家、文学家。宋仁宗宝元元年(1038)进士及第,历仕四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。神宗时,因与王安石政见不合,离开朝廷十五年,在洛阳主持编纂了中国历史上第一部编年体通史——《资治通鉴》。宋哲宗元祐元年(1086)去世,追赠太师、温国公,谥号文正,配享宋哲宗庙廷,从祀于孔庙,清代康熙年间从祀历代帝王庙。司马光品性端正严谨,为人温良谦恭,刚正不阿;做事刻苦勤奋,曾自称:“日力不足,继之以夜。”相传其夜间曾以圆木为枕,枕动而醒则辄起读书,堪称儒学教化下的典范。生平多著述,有《资治通鉴》、《温国文正司马公文集》、《涑水纪闻》、《稽古录》、《注古文学经》、《易说》等。司马光是宋代一流的文学家、史学家和政治家,具有相当的书学修养。但是,司马光书法遗迹传世较少,在清代之前历代收藏及刻帖中也较为少见。另外,一直以来,司马光书名为功业所掩,人们对司马光书法的风格面貌并不熟悉,少有论述。近年来,随着《王尚恭墓志》、《富弼墓志》等作品自河南地区陆续出土,杭州南屏山《家人卦》、《艮卦》摩崖等的重新发现,司马光的书法面貌再次清晰地出现在世人面前。本文从司马光书法修养及其传世书迹、司马光书法风格成因探析、司马光与北宋隶书的“趋时贵书”现象、司马光书法的历代评价四个角度展开讨论,以期交织出相对完整的司马光书法的面貌。一、司马光书法修养及其传世书迹司马光不仅是一流的文学、史学大家,细观史籍,其书法也颇得历代人赞誉。司马光书法流传至今者,有篆、隶、楷书三种书体,不见其行、草书传世,历代相关史料记载也大体如此。现今可见的篆书作品有洛阳博物馆藏《富弼墓志盖》,“元祐通宝”制钱铭文2例;隶书作品有开封博物馆藏《王尚恭墓志》,杭州南屏山《家人卦》、《艮卦》摩崖等6例;楷书作品有中国国家图书馆藏《资治通鉴》残稿,台北故宫博物院藏《天圣帖》等5例。另有司马光手书书稿《新壶格》、《七国戏》,杭州南屏山《中庸》摩崖、《乐记》摩崖等,散见于宋人黄伯思《东观余论》及孙星衍《寰宇访碑录》中,惜已佚失。今将现存的司马光书迹、历代金石著录及相关著作中有所收录而今已佚失未见的司马光书迹整理,列表于文后。

司马光司马光(1019——1086),字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西夏县)人,世称涑水先生,北宋政治家、史学家、文学家。宋仁宗宝元元年(1038)进士及第,历仕四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。神宗时,因与王安石政见不合,离开朝廷十五年,在洛阳主持编纂了中国历史上第一部编年体通史——《资治通鉴》。宋哲宗元祐元年(1086)去世,追赠太师、温国公,谥号文正,配享宋哲宗庙廷,从祀于孔庙,清代康熙年间从祀历代帝王庙。司马光品性端正严谨,为人温良谦恭,刚正不阿;做事刻苦勤奋,曾自称:“日力不足,继之以夜。”相传其夜间曾以圆木为枕,枕动而醒则辄起读书,堪称儒学教化下的典范。生平多著述,有《资治通鉴》、《温国文正司马公文集》、《涑水纪闻》、《稽古录》、《注古文学经》、《易说》等。司马光是宋代一流的文学家、史学家和政治家,具有相当的书学修养。但是,司马光书法遗迹传世较少,在清代之前历代收藏及刻帖中也较为少见。另外,一直以来,司马光书名为功业所掩,人们对司马光书法的风格面貌并不熟悉,少有论述。近年来,随着《王尚恭墓志》、《富弼墓志》等作品自河南地区陆续出土,杭州南屏山《家人卦》、《艮卦》摩崖等的重新发现,司马光的书法面貌再次清晰地出现在世人面前。本文从司马光书法修养及其传世书迹、司马光书法风格成因探析、司马光与北宋隶书的“趋时贵书”现象、司马光书法的历代评价四个角度展开讨论,以期交织出相对完整的司马光书法的面貌。一、司马光书法修养及其传世书迹司马光不仅是一流的文学、史学大家,细观史籍,其书法也颇得历代人赞誉。司马光书法流传至今者,有篆、隶、楷书三种书体,不见其行、草书传世,历代相关史料记载也大体如此。现今可见的篆书作品有洛阳博物馆藏《富弼墓志盖》,“元祐通宝”制钱铭文2例;隶书作品有开封博物馆藏《王尚恭墓志》,杭州南屏山《家人卦》、《艮卦》摩崖等6例;楷书作品有中国国家图书馆藏《资治通鉴》残稿,台北故宫博物院藏《天圣帖》等5例。另有司马光手书书稿《新壶格》、《七国戏》,杭州南屏山《中庸》摩崖、《乐记》摩崖等,散见于宋人黄伯思《东观余论》及孙星衍《寰宇访碑录》中,惜已佚失。今将现存的司马光书迹、历代金石著录及相关著作中有所收录而今已佚失未见的司马光书迹整理,列表于文后。

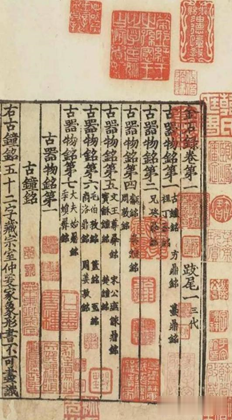

图1.“元祐通宝”制钱铭文及《富弼墓志盖》(洛阳博物馆藏)

司马光篆书作品之前仅见于“元祐通宝”制钱(图1)之上,但因为司马光并无其它篆书作品传世,史料中也没有司马光擅长篆书的记载,历代很多学者于是怀疑“元祐通宝”制钱铭文并非司马光所作。直到 1975 年《富弼墓志铭》在洛阳出土,打消了人们的这种疑虑。《富弼墓志盖》(图1)由司马光手书篆盖,其书姿态端庄,用笔工稳,笔画劲挺,显现出了极高的篆书素养。以此志盖与宋代其它篆书志盖对比,也并不逊色,且其劲挺、圆润大有过人之处。“元祐通宝”传世极多,司马光、苏轼作为元祐党人的领袖以及当时士人的代表,曾分别以篆书、行楷书为制钱铭文。“元祐通宝”制钱中的篆书铭文字迹稍扁,大气端庄,单字气局与《富弼墓志盖》的篆书风格非常相似,当是司马光手书无疑。

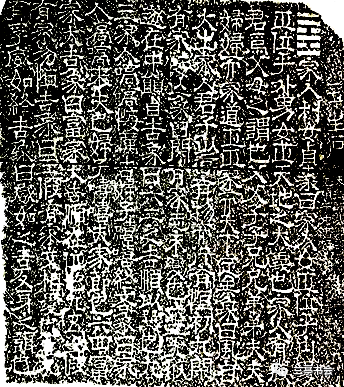

图2.《王尚恭墓志》(开封博物馆藏)

隶书作品流传至今的实物可见 8例,另有 3 例见载于历代著录而今已佚失,其中以杭州南屏山 6 处司马光隶书摩崖最为引人关注,但6 处摩崖中仅《家人卦》摩崖(图5))今尚清晰可见,另外 5 处摩崖中的《艮卦》(图6)、《<损卦>、<益卦>》、《中庸》、《乐记》摩崖近年来为天台许力先生等所发现,但也已经漫漶不清,《左传·晏子》摩崖已经难寻踪迹。历代人对司马光隶书作品的记载比较多,评价也比较高,少有持非议者,只有元初周密等少数人认为杭州南屏山诸隶书摩崖为唐人作品而非司马光所书。但近年来,广西融水老君洞司马光隶书《家人卦》被重新发现,其详细记载了司马光之曾孙司马备至广西融水为官并将司马光《家人卦》书迹带去刊石的始末,也同时对杭州南屏山诸隶书摩崖为司马光所书作出了很好地佐证。另外,上世纪新出土的《王尚恭墓志》(图2)也是司马光重要的隶书作品,其风格与南屏山诸隶书摩崖也十分相似。宋高宗曾说:“司马光隶书字真似汉人,近时米芾辈所不可仿佛。朕有光隶书五卷,日夕展玩其字不已。”[1]书法修养极高、内府藏品无数的宋高宗都如此说,足可见司马光隶书的非同一般。黄庭坚也曾称赞司马光隶书极为端庄劲拔,为之赞赏。从现今可见的实物来看,司马光隶书整体格调高古,有着浓厚的金石气息,其结字端稳开张,用笔紧厚,也杂糅一点楷书书写的用笔和结体趣味,取法自汉隶,有着很深功底,同时代人少有出其右者。宋代人善写隶书的并不多,还有郭忠恕、王洙等,但也都很少有作品传世,因此,司马光隶书作品更成为了研究宋代隶书的重要资料。

图3.《宁州帖》(上海博物馆藏)

司马光楷书作品目前可见实物有 5 件,分别是《天圣帖》、《宁州帖》(图3)、《资治通鉴》残稿(图7)、《神采帖》、《自承帖》。其中,《资治通鉴》残稿为司马光编纂《资治通鉴》的手稿,流传有序、篇幅最大、字数最多、历代题跋也最为丰富,今藏中国国家图书馆;《天圣帖》作于元丰二年(1079),系司马光为陈省华手书诗稿所作跋语,今藏台北故宫博物院;《宁州帖》作于元丰八年(1085)冬十一月,系司马光去世前一年写给侄儿司马富的手札,在时局动荡时叮嘱司马富,劝其辞官归里、侍养尊亲事,今藏于上海博物馆;《神采帖》无年月可识,应为司马光壮年时书,系其向当时“太师”请安问疾之信,曾由文征明等人收藏,并刊入文氏《停云馆帖》中;《自承帖》近年来在拍卖会出现,亦系与当时太师请安的往来信件,曾由项子京等人收藏。历代人对司马光的楷书评价不一,黄庭坚说:“温公正书不甚善” [2]认为司马光不擅长写楷书;而罗天池在跋《宁州帖》时却称之:“端严古茂,酷似魏晋六朝。平生所见宋迹,以此帧为观。”[3]言下之意即司马光楷书端严古茂,有魏晋风度,与黄庭坚的看法大相径庭,莫衷一是。从传世下来的这 5 件作品看来,司马光的小楷书整体上清秀雅丽,结字宽整平和,点画亦丰润含蓄,格调高远不俗。但若以传统的唐楷标准来看,的确不是非常工稳,难以看到唐楷的功底法度。但是其章法轻灵,结字宽和,笔画波挑间时见波磔,明显可见隶书的法度趣味,这或许是司马光所刻意追求的,也应该是罗天池称赞司马光书法“端严古茂,酷似六朝”的原因所在。综合来说,司马光有较为全面的篆、隶、楷三体正书的书写素养。在流传下来的书迹中,以隶书作品为最多,其隶书有着深厚的汉隶功底,但用笔结字相较汉隶更为紧致;无唐隶中多见的用笔千篇一律及圆肥之弊,微杂楷书趣味,风格面貌独特,水平极高,足可称立家之体。而其楷书作品明显地融入了隶书的用笔和结字的趣味,“朴而不俗,直而不拙”,温润而又含蓄,淳古朴拙之中带有清秀态致,这或许也是宋人书法尚意精神的另外一种体现。其篆书作品传世虽少,但流传下来的两件作品都严整端庄,劲挺圆润,深见功夫,也正如黄庭坚、宋高宗等人所说“似其为人”,宋人重视篆隶修养于此也可见一斑。二、司马光书法风格成因探析司马光长于篆、隶书二体,其楷书的风格面貌更能够跳脱时俗,迥异于当时的流行书风, 这肯定是司马光在长期寸积铢累的个人修为中的选择,是有着特殊原因的。首先,北宋时期文人士大夫非常注重对篆隶书的学习,他们认为这是文字的正统、书法的根底所在,是一个士人儒者应该掌握的重要技艺据相关史料记载,两宋间有很多人长于篆、隶书书写,但却极少有人因之而成名,也少有作品传世,司马光的“篆隶修养”在宋人中可谓佼佼,且得到了历代人的称赞。其次,司马光多用中正的隶、楷书而不用行草,这或许正如叶绍翁所说, 这应该是司马光出于改善社会风气的考虑,身体力行,“以助风教”,希望用文章义理和中正端雅的审美去感化百姓。三者,所谓“书是心画”,古人认为司马光一生恪守儒家的伦理道德,品行端正、行事谨慎、一派正气,其书法也一如其人,正黄庭坚所谓:“观其书,尤可想见其风采。”[4]1、宋代文人士大夫对“篆隶修养”的追求宋代文化发达,文人士大夫思想活跃,主体意识高度觉醒,除经世致用的文章经术之外,也非常注重自身的雅艺修养,人人可以说是广而通的“大文艺家”。而在文字学、金石学发达的宋代, 通晓于篆隶之学则是文人好古的重要体现。司马光之父司马池即有金石之好,甚至有人猜测杭州南屏山《家人卦》摩崖即为司马池所书。唐末五代《石鼓文》遗失之后,正是由时任凤翔知府的司马池将十石鼓重新收集回来,并移至凤翔府学保存,这在宋人陈思的《宝刻丛编》中都有详细记载。司马池之所为,无疑能对司马光产生潜移默化的影响。

图4.宋版《金石录》(中国国家图书馆藏)

在书法方面,宋人不只尚意也非常尚古,他们十分注重对前代优秀书法传统的继承,这是宋人尚意书法的根柢所在,北宋时尤其如此。当时人十分注重对篆隶古文的整理学习,并热衷于培养自身的“篆隶修养”,逐渐形成了一种风气。据相关资料记载,北宋时期擅长写篆隶书的人很多,如徐铉、郭忠恕、李建中、王洙、江休复、陈尧佐、范仲淹、蔡襄、苏轼等。这些人虽然都很少有作品流传下来,但却留下了一些讨论篆隶书修养的言论。蔡襄说:“予尝谓篆、隶、正书与草、行通是一法。”[5]苏轼说:“物一理也,通其意则无适而不可也……世之书,篆不及隶,行不及草,殆未能通其意者也。”[6]黄庭坚更直言草书“与蝌蚪篆隶同法同意。”[7]他们都认为篆、隶、楷三体正书与行、草二体法度相通,篆隶书的高古气息可浸润其余诸体,而篆隶书与行草书在笔法上更是相通的,是各体书法创作的基础,由此来强调五体兼善的必要,追求“真行草隶无不如意”的境界,这说明他们肯定是有篆隶书书写的体验的。另外,北宋人还写了很多专门讨论篆隶书的著述,如郭忠恕著《论八分书》、蔡襄著《隶纂》等,以及《集古录》、《金石录》(图4)、《宣和书谱》中辑录的隶书和八分书。不难看出,篆隶书为宋人所普遍重视。司马光作为当时士林的重要人物、史学大家,其自身又尚古好学,在这种与儒家观念合辙同轨、亦步亦趋的篆隶修养“竞赛”中,肯定也是不甘人后的。从流传下来的司马光篆书、隶书来看,其篆隶书修养极高。拿《王尚恭墓志》、《家人卦》摩崖等作品与同代人的其它作品如《大宋新译三藏圣教序》、《郓州州学新田记》等作比较,司马光的隶书高古雅致, 端庄肃穆,笔力遒实,毫不逊色,且大有过人之处。甚至,其楷书也得到了篆隶书的滋养,冲破时人的行楷书的习尚,在其中能显现出极强的隶书结字、用笔的趣味,这在当时人的书法中是比较少见的。2、“以助风教”

图5.杭州南屏山《家人卦》拓片 (中国国家图书馆藏)

叶绍翁《四朝闻见录》云:“今南屏山兴教寺摩崖《家人卦》、《中庸》、《大学》篇,司马温公书, 新《图经》不载。钱塘自五季以来无干戈之祸,其民富丽,多淫靡之尚,其于齐家之道或缺焉,故司马书此以助风教,非偶然书之也。”[8] 叶绍翁认为北宋时杭州一代百姓自五代以来长期没有经历战乱,生活富足安乐,渐而淫逸奢靡,社会风气不好。司马光于是特地以隶书书写《家人卦》、《中庸》、《大学》等儒家经典篇章刻在杭州南屏山, 希望能够达到警示杭州百姓,矫正社会风气的作用。司马光作为当时的士人领袖、道学模范,一言一行备受瞩目,有着引领社会舆论和风气的作用,更何况他亲自书写《家人卦》、《大学》、《中庸》等儒家经典刻石,这一举动肯定是能得到世人关注的。在当时风气下,这对于矫正、引领社会风气绝对是有积极意义的。司马光之所以用隶书,而不用行书、草书书写这些经典,应该也是有意为之,绝非偶然。以中正的隶书,书写修身齐家的儒家经典,两者结合可谓相得益彰。他希望用明德修善、不偏不倚的文章义理和肃穆端雅、中正和平的隶书审美去感化百姓,以达到改善社会风气的效用。如果深入地去了解北宋文人的道学风气、司马光的学问抱负,便可知叶绍翁所言不虚。 唐代韩愈提出“道统”说,在北宋时得到了文人士大夫的高度认同,时代稍早于司马光的张载便总结概括了了当时士人儒者的最高理想,那便是:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”[9]。修身齐家、传述经典、澄清风教、致君尧舜,是当时士人心中无时无刻不在的理想和使命。司马光一生也恪守儒家道德,时时刻刻以严格的道德标准来要求自己,是士林公认的道德典范,是诚于中而形于外的正人君子,是一个真正的“道学家”。他对君子品德身体力行,处处严格要求自己,甚至连鸿篇巨制的著述手稿,都坚持用端正的楷书书写。黄庭坚《论书》曰:“司马温公天下士也,所谓左准绳右规矩,声为律而身为度者也。观其书,尤可想见其风采。余尝观温公《资治通鉴》草,虽数百卷,颠倒涂抹, 迄无一字作草,其行己之度盖如此。”[10]马宗霍曾评其《资治通鉴》残稿曰:“司马温公性端重,《通鉴》书稿,作字方整,未尝为纵逸之态。”[11]可见司马光对自己要求之严格。而时时刻刻以一个道学家的标准严格要求自己的言行举止的司马光,其书法呈现出如此面貌也便是理所当然的事情了。3、“书为心画”

图6.杭州南屏山《艮卦》拓片(小杨花馆藏)

书为心画,言是心声。《书谱》所谓:“达其情性,形其哀乐”,一个人的书法必定是其品性、心境的自然流露。赵孟頫说:“书,心画也,观其笔法正锋,腕力遒劲,即同其人品。”[12]人的品性、情感与其书法的形质、神采,是互为表里且能够相互印证的,一个人的书法品格是他们道德品质、学术修养的体现。李纲《梁溪集》中说:“温公帖……如对德君子,瞻其形仪,面其语论也,使人钦慕不能自己。[13]甘立说:“今观此卷,一时典形犹在,若冠冕而立殿陛之下,展玩惟有景慕。” [14]他们在观赏司马光的书迹时,感觉就像面对着有德的君子一般,肃然生敬,倾慕不已。宋高宗赵构说:“司马光字画端劲,如其为人,朕恨生太晚,不及识其风采。”[15]赵构在观赏司马光的书法时,认为其书端庄劲挺,就像司马光的为人,甚至还大发感慨,憾恨自己出生太晚,不能亲见司马光其人。一个人的字,能够让人在欣赏后被如此深深打动,有“恨生太晚”而想见其人的冲动,是极不容易的,而司马光便做到了。当然,后来人在评价司马光书法时或许有因人而重书的原因,司马光更未必以一个书法家的标准来要求自己。他出于上文所述矫正社会风气的“助风教”之目的,大到为人处世,小到一言一行、一字一画,身体力行以影响身边的人,进而影响天下之人。但数十年如一日的坚持,也的确使其书法养成了点画规矩端劲、结字典雅平正的风格面貌,使人望而生敬。柳贯跋《资治通鉴》残稿云:“元祐一时际会之盛,岂固以翰墨争长,为可传哉。”[16]诚然,想必司马光不会将擅长书法小道作为自己的理想追求,而正所谓“左准绳右规矩,声为律而身为度者”,司马光书法之所以呈现出端劲中正、典雅和平的书法面貌,正是他个人品性的自然流露。三、司马光与北宋隶书的“趋时贵书”现象有宋一代,斯文昌盛,文人的社会地位极高,他们读书晋身,学优则仕,以“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”为理想抱负,活跃于文坛、政坛之上。志同道合者往往结而为党,党内的领袖人物在政治、文风上的主张,也往往一呼百应,书法流行的趋尚同样受此很大影响。米芾《书史》云:“本朝太宗挺出,五代文物已尽人间。天纵好古之性,真造八法,草入三昧,行书无对,飞白入神,一时公卿以上之所好,遂悉钟王。至李宗谔主文既久,士子始皆学其书,肥扁朴拙,是时誊录以投其好,取用科第,自此惟趋时贵书矣。宋宣献公绶作参政,倾朝学之,号曰朝体。韩忠献公琦好颜书,士俗皆学颜书。及蔡襄贵,士庶又皆学之。王文公安石作相,士俗亦皆学其体,自此古法不讲。”[17]米芾说宋代自开国以来,士子们学书就多投公卿重臣之所好。宋朝初年,李宗谔供职翰林而成文坛领袖,常主持科举考试,为国抡才,于是科举士子一时间纷纷传习其书以求晋身。后来,宋绶、韩琦、蔡襄、王安石等相继成为政坛或文坛领袖, 士子们也纷纷传习其书,或投其所好学习他们喜欢的书体,这就是宋代的“趋时贵书”现象。北宋隶书碑刻较少,目前所见仅数十通,见于金石著录及其它文献记载的也不足百例, 其中,以宋神宗时期、宋哲宗时期的隶书碑刻为最多,仅《寰宇访碑录》便收录有二十余例,另外广西桂林龙隐岩等地也有部分刻于神宗哲宗时期的隶书遗迹。笔者认为,这一现象并非偶然,而是有着深刻的历史原因,或许与司马光有着重要关系,也是北宋“趋时贵书”现象的重要体现。司马光入仕于仁宗时期,到神宗熙宁年间(1068——1077)已累官至翰林学士侍读、端明殿学士等职,声望极高。宋神宗在朝野对很多政事方针争议不已难以委决时,曾多次向司马光征询意见。司马光往往也能陈其利害,得到宋神宗的认同,这在《宋史》中都有详细记载。宋神宗在熙宁三年(1070),擢司马光为枢密副使,但司马光因不认同王安石的改革措施,力辞不就。由此种种,不难看出宋神宗以及当时朝廷对司马光的器重。熙宁四年(1071)司马光因王安石新政及范镇罢官事上书,为范镇鸣不平,自请任职西京留司御史台,退居洛阳,绝口不论政事。司马光此举,实际也是以行动表示对王安石变法的不满,极有君子气骨。在洛阳期间,司马光以书局自随,编撰《资治通鉴》。《资治通鉴》写成后,进书于神宗。神宗皇帝十分重视,将书的每编首尾都盖上了皇帝的睿思殿图章,以其书“有鉴于往事,以资于治道”,赐名曰“《资治通鉴》”,并亲自为之写序。因《资治通鉴》之编写,司马光名声愈盛,士林中人无不服膺。元祐元年,司马光拜尚书左仆射兼门下侍郎,成为元祐党的领袖,声望达到顶峰。甚至在去世后,百姓在街头巷尾自发设像祭奠。苏轼曾说:“儿童诵君实,走卒知司马。”足可见司马光在当时影响巨大。

图7.《资治通鉴》残稿 (中国国家图书馆藏)

司马光作为当时士人心目中的文章、道德典范,有着极高声望。桃李不言,下自成蹊,其社会主张乃至于个人行为,本就有一呼百应的效应,文人士子们自然会以之为榜样而纷纷模仿。另外,其作为宋神宗、宋哲宗时期的重要的政治领袖,在科第取士、提拔后进等方面,自然也会有很大的话语权,而那些希望科举及第和政治上有所作为的人则不乏投其所好者。司马光以擅长隶书而闻名,于是士子们一时间也多传习隶书,所以在神宗、哲宗时期留下了远多于同朝其它时期的隶书作品,由此呈现出了宋代隶书的“趋时贵书”现象。无独有偶,南宋时理学大家朱熹也提倡“古雅”、“正统”的隶书之体,而且非常喜爱汉魏隶书金石,甚至自言曾“学曹孟德书”[18],相关金石著录也记载有朱熹的隶书作品传世。于是,宋孝宗淳熙前后也产生了远多于同朝其它时期的许多隶书作品,《寰宇访碑录》中收录的南宋隶书碑刻就以朱熹主要活动的宋孝宗时期为多。这也是宋代隶书“趋时贵书”现象的很好体现。四、司马光书法的历代评价关于司马光书法的评价,多散见于司马光作品前后题跋、历代书论当中。其中,稍晚于司马光的黄庭坚,最早对其书法给予了关注和评价,对其隶书书法给予了高度肯定;另据《中兴小历》、《书录》等记载,宋高宗赵构也对司马光书法倾慕不已,并赞扬其隶书“真似汉人”;元人关于司马光书法之评价,多见《资治通鉴》残稿等作品的前后题跋,大都在赞叹司马光于《资治通鉴》草稿孜孜不苟的同时,也对其书法进行评价;明、清人对司马光书法的题跋则多散见于收录司马光书法的刻帖题跋之中,以及诸家金石、书法的论著当中。笔者将历代相关司马光书法的评价爬树整理,去其摘录重复者,按照评者之生卒纪年排序,共二十余则,誊记如下,并在其后对之进行讨论。1、司马温公天下士也,所谓左准绳右规矩,声为律而身为度者也。观其书,尤可想见其风采。余尝观温公《资治通鉴》草,虽数百卷,颠倒涂抹,迄无一字作草,其行己之度盖如此。[19]——黄庭坚《论书》2、温公正书不甚善,而隶法极端劲,似其为人。[20]——黄庭坚《山谷论书》3、温公帖……如对德君子,瞻其形仪,面其语论也,使人钦慕不能自己。[21]——李纲《梁溪集》4、司马光隶书字真似汉人,近时米芾辈所不可仿佛。朕有光隶书五卷,日夕展玩其字不已。[22]——宋高宗5、今南屏山兴教寺磨崖《家人卦》、《中庸》、《大学》篇,司马温公书,新《图经》不载。钱塘自五季以来无干戈之祸,其民富丽,多淫靡之尚,其于齐家之道或缺焉,故司马书此以助风教,非偶然书之也。[23]——叶绍翁《四朝闻见录》卷一6、绍兴六年七月,上(宋高宗)论:“司马光字画端劲,如其为人,朕恨生太晚,不及识其风采。”十一月丙辰上谓宰执曰:“司马光隶字真似汉人,近时米芾辈所不可髣髴,朕有光隶字五卷,日夕展玩其字不已。”宰臣奏曰:“如光所谓动容中礼,无毫发遗憾者也。”上曰:“然。”[24]——董史《书录》7、世传字书似其为人,亦不必皆然。杜正献之严整而好作草圣。王文正之沉毅,而笔意丽落欹侧有态。岂皆似其人哉?惟温公则几耳。开卷俨然,使人加敬,邪僻之心都尽,而况于亲炙之者乎?[25]——范成大《跋司马温公帖》8、温公被命为通鉴,给笔札,辟僚属,其事至重。其以牍背起草,可以见其俭, 字必端谨,可以见其诚,比事而书,该以一二字,可以见其博。纸尾谢状稿,此寻常之事,亦出于手书,可以见遇事之不苟也。方公作此时,岂料其为后世之传?由今传之盛德之薀,自然而形见,盖有不可胜言者,敬慕不已。[26]——韩性跋《资治通鉴残稿》9、司马公作通鉴长编,范忠宣实与共事。大刚领处皆公手自笔削。而元祐名臣,汉唐以下人物非所伦也,故其相继为相,使四夷怀畏,人莫敢有议者。今观此卷,一时典形犹在,若冠冕而立殿陛之下,展玩惟有景慕。[27]——甘立跋《资治通鉴残稿》10、温公起通鉴草于范忠宣公尺牍,其末又谢人惠物状草也,幅纸之间,三绝具焉,诚可宝哉。岐国汝述明可识。[28]——汝述明可跋《资治通鉴残稿》11、此永昌一年事,公不以属道原,而手自起草何欤?然则文正忠宣之手泽, 所存尤足企想,元祐一时际会之盛,岂固以翰墨争长,为可传哉。[29]——柳贯跋《资治通鉴残稿》12、作字方整,不为纵逸之态,其敬慎无所苟如此,宜其十有九年始克成书欤。今之文人,类以敏捷为高,贵轻扬而贱持重,使温公复生,未必能与之相追逐也, 展玩之余,惟有掩卷太息而已。[30]——黄潜跋《资治通鉴残稿》13、今观温公此稿,笔削颠倒颠倒,讫无一字作草,其谨重详审乃如此,诚笃忠厚,气象凛然,见于心画之表,彼浮躁急迫者安能如是邪。[31]——宇文公谅跋《资治通鉴残稿》14、心画既严正,形见在稿纸。稿盖人所忽,敬慎不少弛。[32]——郑元祐跋《资治通鉴残稿》15、端严古茂,酷似魏晋六朝。平生所见宋迹,以此帧为甲观。[33]——罗天池跋《宁州帖》16、司马温公天下士也,所谓左准绳,右规矩,声为律,身为度者,观其书可想见其风采。余尝观温公通鑑(鉴)草虽数百卷,颠倒涂抹,讫无一字作草,其行文之度盖如此。[34]——陶宗仪《又跋与潞公帖》17、范希文、司马君实如召伯之《甘棠》,不以书也。[35]——王世贞跋《文氏停云馆帖十卷》18、温公、冯相、文正父子遗迹如《甘棠》(指王世贞跋中所说),良是。[36]——孙鑛跋《文氏停云馆帖十卷》19、司马诸公(书法)大率俱以人重,米氏父子似不当置此中,以品则非伦, 以书又恐不甘居此列耳。[37]——孙鑛跋《道服赞》20、介甫书颠狂,子瞻书豪纵。穆穆司马公,落墨必谨重……贵贱在公道,残帖今传颂。[38]——张之洞《易实甫以司马温公残帖砚见赠》21、温国、潞国、韩欧无书名,为其功业所掩也。温公南屏摩崖分书,雄伟突过唐贤。[39]——叶昌炽《语石》22、司马温公性端重,《通鉴》书稿,作字方整,未尝为纵逸之态,故十九年始克成书。[40]——马宗霍《书林藻鉴》以上 22则评价大致可分为两类,一类是“因人重书”,如郑元祐跋《资治通鉴》残稿云:“心画既严正,形见在稿纸。”甘立说:“观此卷,一时典形犹在,若冠冕而立殿陛之下,展玩惟有景慕。”孙鑛跋《道服赞》云:“司马诸公(书法)大率俱以人重”等等,他们认为司马光人品贵重、性格端庄,其书自然如同其人一般贵重可嘉,多有溢美之词。这一类观点以王世贞所言最耐人寻味,他在跋《停云馆帖》中说:“范希文、司马君实如召伯之《甘棠》,不以书也。”《甘棠》为《诗经》名篇,朱熹析解此篇说:“召伯循行南国,以布文王之政,或舍甘棠之下。其后人思其德,故爱其树而不忍伤也。”其诗意是劝告人们不要去砍伐攀折召公生前住所旁边的甘棠树,以对甘棠树之爱护的正面描写,侧面写出了人们对召公的怀念,这种由写树到怀人的表达方式,其实是爱屋及乌的表现。王世贞此说非常形象地表达出了部分人对司马光及其书法的看法,是“因人重书”的很好诠释。第二类是“以书论书”,即纯粹根据司马光书法面貌来定论其书法之高低。如黄庭坚说:“温公正书不甚善,而隶法极端劲,似其为人。”宋高宗说:“司马光隶书字真似汉人,近时米芾辈所不可仿佛。”黄潜跋《资治通鉴》残稿:“作字方整,不为纵逸之态。”罗天池跋《宁州帖》:“端严古茂,酷似魏晋六朝。平生所见宋迹,以此帧为甲观。”他们都在直观地看到司马光的作品之后,被司马光书法的点画形态抑或格调气韵所打动,从而表达出了自己由衷的感受。但是,“以书论书”者,也往往带有“因人贵书”的意味,或有意无意地以司马光书法的风格面貌来反证司马光人品德行之高尚,黄庭坚、宇文公谅、所说即是明显的例子。另外,清人叶昌炽之观点最为鲜明肯定,他说:“温国、潞国、韩欧无书名,为其功业所掩也。温公南屏摩崖分书,雄伟突过唐贤。”他认为司马光的隶书雄伟可观,甚至能够赶超唐人,而司马光书名不盛只是因为其功业成就更大罢了,言下之意即司马光的隶书是非常好的。通观两种关于司马光书法的评价,两类评价视角虽有不同,但大都殊途同归,认为司马光书法具有“方整、谨重”的特色,大都持赞扬、肯定之态度,而无人贬薄。他们多对司马光的隶书表示赞叹,从现在流传下来的司马光作品来看,诚然名不虚传。对其楷书的评价则不尽相同,黄庭坚、赵构等少数人说司马光的楷书“不甚善”,而罗天池在跋楷书《宁州帖》时却说:“端严古茂,酷似魏晋六朝。平生所见宋迹,以此帧为甲观。”对司马光楷书表示赞叹,与黄庭坚、赵构之论相去甚远。另外,这22则评论中,无一论及司马光之篆书,于是今人对司马光篆书之研究评价则显得更为重要。另外,范成大还认为,“书如其人”一说在司马光身上得到了最完美的的体现。他说:“世传字书似其为人,亦不必皆然。杜正献之严整而好作草圣。王文正之沉毅而笔意丽落欹侧有态。岂皆似其人哉?惟温公则几耳。开卷俨然,使人加敬,邪僻之心都尽,而况于亲炙之者乎?”诚然,有时“书如其人”是矛盾的,除了范成大所列举的杜衍(按,谥正献)、王安石(按,谥文正)之外,蔡襄、蔡卞等人人品与他们书法品格的不对应、不对称也一直使人疑惑。如今我们反观历代人相关司马光书法的评价不难看出,“书如其人”一说在很大程度上是古人附加于书法的准绳,它以人品道德之优劣为刻度,时刻提醒人存真向善,对矫正社会风气是有积极意义的,但放在纯艺术的语境中却也未必尽然。五、结语司马光书法以隶书成就最高,且作品传世最多,得到了历代人的关注和推重。由《王尚恭墓志》、《家人卦》摩崖等作品可以看出,其隶书风格取法自汉、唐隶书,有汉隶之气象而点画结字相较汉隶更为紧致、精神,有唐隶一般生动的书写笔意而无唐隶点画圆肥、千篇一律之弊端,足以看出司马光平日于隶书的寸积铢累之功。正黄庭坚所谓:“隶法极端劲,似其为人”。司马光篆书作品点画圆润、端庄劲挺,与隶书一样,显现出了深厚的结字用笔之功力。司马光楷书作品传世虽然不多,但这些作品的风格面貌呈现出了高度的相似性,若以传统的唐楷功底来考量,楷书诚如黄庭坚所说:“不甚善”。但若从另外一种角度看,其楷书有浓厚的隶书韵味,迥异于时人,如罗天池所说:“端严古茂,酷似魏晋六朝。”从某种意义上说,这或许也是宋人“尚意”精神的体现。历代人相关司马光书法的评价可以分为两类,一类即“因人重书”,第二类即“以书论书”。第一类评价者多认为司马光人品德行高尚贵重,其书法也自然高妙;也有人爱屋及乌,即使司马光书法未必尽善,而也对之加以称赞,可以说是“重其人而益重其书”。另一类即“以书论书”,从视觉感受和书法技艺好恶之标准,对司马光书法的风格面貌进行考量评价,这类以黄庭坚、赵构、罗天池等人对之评价最高,他们认为司马光的隶书高古端雅,酷似汉隶,品格极高;其楷书端严古茂,有魏晋风度。这两类评价或直接依司马光高尚的人品德行对其书法品格进行定调,或以司马光书法端严的风格面貌来反证司马光人品德行之高尚,其实都没有脱离人品与书品互相对应的判断方式。但诚如范成大所言,“世传字书如其为人”一说在司马光身上得到了很好的体现。作为宋代著名的历史人物,司马光不仅具有极高的的政治、文学、史学成就,还具有相当的书学修养。目前,我们能够见到的司马光书法实物有篆、隶、楷三种书体,虽然仅有12件,但三种书体都各具特色,个人风格明显,辨识度极高,同一书体的不同作品也呈现出了一定的相似性。在此基础之上,结合历代人相关司马光书法的评论,已足以交织出完整的司马光书法的风格面貌。当然,随着近年来考古工作的不断开展,以后或许还会有司马光的书法作品重新问世,继续验证或修正相关记载中对司马光书法的记述。注释:[1] 熊克《皇朝中兴纪事本末》,北京图书馆出版社,2005年版,第632页。[2] 黄庭坚《山谷论书》,见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,六八页。[3] 罗天池跋《宁州帖》,见上海博物馆藏司马光《宁州帖》卷首。[4] 黄庭坚《山谷题跋》,见《中国书画全书》,上海书画出版社,一九九三年,七〇〇页。[5] 蔡襄《论书》,见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九四年,五十页。[6] 苏轼《苏轼文集》,中华书局,一九八六年,第六九卷,二一八一页。[7] 黄庭坚《山谷题跋》,见《中国书画全书》,上海书画出版社,二〇〇九年,七〇四页。[8] 叶绍翁《四朝闻见录》,中华书局,一九八九年,甲集,三〇页。[9] 张载《张载集·张子语录》,中华书局,一九七八,三一六页。[10] 黄庭坚《论书》,见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,六一页。[11] 马宗霍《书林藻鉴》,文物出版社,二〇一五年,二三五页。[12] 陶明君《中国书论词典》,湖南美术出版社,二〇〇一年,第八十六页。[13] 李纲《梁溪集》,卷一六七,见《四库全书·史部》。[14] 甘立跋《资治通鉴残稿》,见卞永誉,《式古堂书画汇考》卷十二,《四库全书·子部》。[15]熊克《皇朝中兴纪事本末》,北京图书馆出版社,2005年版,第632页。[16] 柳贯跋《资治通鉴》残稿,见中国国家图书馆藏,司马光《资治通鉴》残稿。[17] 米芾《书史》,见《中国书画全书》,上海书画出版社,一九九九年,第一册一六六页;[18] 朱熹《晦庵论书》,见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,一四四页;[19] 黄庭坚《论书》,见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,六一页。[20] 黄庭坚《山谷论书》,见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,六八页。[21] 李纲《梁溪集》,卷一六七,见《四库全书·史部》。[22] 熊克《皇朝中兴纪事本末》,北京图书馆出版社,2005年版,第632页。[23] 叶绍翁《四朝闻见录》,中华书局,一九八九年,甲集三〇页。[24] 董史《书录》,卷中,见《四库全书·子部》。[25] 范成大《跋司马温公帖》,见《范成大佚著辑存》,中华书局,一九八三,一三八页。[26] 韩性跋《资治通鉴》残稿,见卞永誉,《式古堂书画汇考》卷十二,《四库全书·子部》。[27] 甘立跋《资治通鉴残稿》,见卞永誉,《式古堂书画汇考》卷十二,《四库全书·子部》。[28] 汝述明可跋《资治通鉴》残稿,见中国国家图书馆藏,司马光《资治通鉴》残稿。[29] 柳贯跋《资治通鉴》残稿,见中国国家图书馆藏,司马光《资治通鉴》残稿。[30] 黄潜跋《资治通鉴》残稿,见中国国家图书馆藏,司马光《资治通鉴》残稿。[31] 宇文公谅跋《资治通鉴》残稿,见中国国家图书馆藏,司马光《资治通鉴》残稿。[32] 郑元祐跋《资治通鉴》残稿,见中国国家图书馆藏,司马光《资治通鉴》残稿。[33] 罗天池跋《宁州帖》,见上海博物馆藏,司马光《宁州帖》。[34] 陶宗仪《书史会要》,上海书店,一九八四年,二四四页。[35] 见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,三〇七页。[36] 见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,三〇七页。[37] 见《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,一九九三年,二四四页。[38] 张之洞《易实甫以司马温公残帖砚见赠》,见《张之洞诗稿详注》,河北人民出版社, 二〇一八年,一三七页。[39] 叶昌炽《语石》,中华书局,一九九四年,四六页。[40] 马宗霍《书林藻鉴》,文物出版社,二〇一五年,二三五页。附表:《司马光书迹统计表》名称书体年代存佚备注1

《富弼墓志盖》

篆书

元丰六年(1083)

存1975 年出土于河南洛阳富弼墓,今藏洛阳博物馆。

2

《元祐通宝》

篆书

元祐元年(1086)

存存世“元祐通宝”篆书制钱之文字,传为司马光书。

3

《王尚恭墓志铭》

隶书

元丰七年(1084)

存出土于河南洛阳,今藏于开封博物馆,亦见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

4

《布衾铭》

隶书

元祐三年(1088)

佚在山西夏县,见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

5《禹王庙司马光题名》

隶书

元祐四年(1089)

存在山西夏县,亦见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

6

《<家人卦>摩崖》

隶书

无年月

存在浙江杭州南屏山,亦见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

7

《<艮卦>摩崖》

隶书

无年月

存在浙江杭州南屏山,不见多年,近来被许力先生等重新发现,亦见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

8《<损卦>、<益卦> 摩崖》

隶书

无年月

存在浙江杭州南屏山幽居洞,见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

9

《<中庸>摩崖》

隶书

无年月

存在浙江杭州南屏山,见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

10

《<乐记>摩崖》

隶书

无年月

存在浙江杭州南屏山,见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

11

《 太 子 湾 < 左傅·晏子>》

隶书

无年月

佚在浙江杭州南屏山,见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷七。

12

《<家人卦>摩崖》

隶书绍 兴 十 九 年(1149)

存在广西融水老君洞,司马光之孙司马备刊于广西融水。

13《府学司马文正公书思无邪公生明六大字》

隶书

淳祐元年(1241)

佚在江苏吴县,南宋人刻,见载于孙星衍《寰宇访碑录》卷九。

14

《天圣帖》

楷书

元丰二年(1079)

佚

今藏于台北故宫博物院

15

《宁州帖》

楷书

元丰八年(1095)

存

今藏于上海博物馆

16

《资治通鉴》残稿

楷书

无年月

存

今藏于中国国家图书馆

17

《神采帖》

楷书

无年月

存亦见载于文征明《停运馆帖》

18

《自承帖》

楷书

无年月(约 1085)

存

曾由项子京等收藏

19

《新壶格》书稿

未详

无年月

佚见载于宋·黄伯思《东观余论》

20

《七国戏》书稿

未详

无年月

佚见载于宋·黄伯思《东观余论》张庆勋:中国书法家协会会员、兰亭书会会员、兰亭书会越中金石研究中心副主任兼秘书长本文原载于《书法研究》2020年第3期