毛泽东没有上过军事院校,只在年轻时当过几个月的兵,为什么日后能够成为军事统帅?毛泽东晚年曾经说过,他青年时代读的是师范学校,毕生的愿望也只是想做一名“教书匠”,其次是当个新闻记者。30岁之前,毛泽东根本没有想到自己一生中最重要的年华会在打仗中度过,也没有人会想到,一介书生毛泽东日后会成为叱咤风云的战争大师。

毛泽东 周恩来毛泽东自己说:“是帝国主义及其走狗强迫我拿起了武器。”辛亥革命发生后,热血青年毛泽东投身革命军,他所在的部队是湖南第二十五混成协第五十标第一营左队。孙中山和袁世凯达成协议,实现南北统一后,“我以为革命已经结束,便退出军队,决定回到我的本行上去。”毛泽东就这样结束了历时仅有半年的军旅生涯。从本质上说,毛泽东是书生,他一生与书作伴,一辈子在书海中游泳。他在马背上吟诵,在担架上看书,直到暮年,他的床头也都堆满了书。但是,书生毛泽东却用枪杆子改写了中国的历史,其智慧、谋略、胆略、气魄都是超乎常人的。就军事上对人类的贡献而言,毛泽东不比古今中外任何一个军事家逊色,说他是“千古一人”绝对算不上溢美之辞。我们很难想象,三湘四水是如何孕育出这个伟大的军事家的。更有不少人想不明白,人民军队人才济济,许多高级将领受过正规的军事教育,或者有丰富的作战经验。书生毛泽东是怎么统帅这些风云人物的?这些高级将领如:朱德、叶剑英等都毕业于云南讲武堂,林彪、徐向前、陈赓等毕业于黄埔军校,刘伯承毕业于苏联伏龙芝军事学院……有人或许会说,这一切都归结为毛泽东的地位和权力的作用。殊不知,毛泽东从一介书生蜕变成军事统帅,其中的过程漫长而曲折,曾经多次失去地位和权力。秋收暴动枪声起,书生毛泽东真正拿起了枪杆子!1927年9月,毛泽东领导发动了湘赣边界秋收暴动,起义部队后来改编为工农革命军第一军第一师。在遭受重大挫折后,毛泽东带着不足1000人的起义部队向萍乡方向退却。为保住革命火种,毛泽东决定“上山”。通过联络、改造袁文才、王佐等地方武装力量,毛泽东在井冈山站稳了脚跟。这是33岁的毛泽东第一次组织和指挥大规模的军事行动。就在这一时期,毛泽东已经显现了有别于常人的眼光、胆魄和果敢,还有处置危机时的审时度势和灵活机动。井冈山时期是中国革命的一个重要节点,对于毛泽东个人来说,这也是他从一介书生“跨界”而为军事领袖的转折点。

毛泽东 周恩来井冈山会师,毛泽东成为红四军领导核心。1928年4月,毛泽东领导的工农革命军第一军第一师与朱德领导的南昌起义部队会师井冈山。两军合并组建为中国工农红军第四军后,朱德任军长,毛泽东为党代表,并先后任红四军军委书记、湘赣边界特委书记、红四军前敌委员会书记。在红四军,毛泽东并非一开始就有绝对的领导权。两军会师不久,红四军即遭遇“八月失败”。毛泽东反对红四军主力冒进湘南,朱德、陈毅、王尔琢等红四军主要将领也都支持毛泽东的意见。但是,在湖南省委代表杜修经等人的鼓动下,红四军第二十九团不顾劝阻,贸然突进郴州,结果惨遭全军覆没。在这样的情况下,中共中央6月4日发来指示信,指定井冈山红色区域内的工作应“完全受前委指挥”,并指定由毛泽东与朱德等五人组成前委。这是中共中央首次明确-井冈山红色区域的最高领导人是毛泽东。毛泽东落选“前委书记”,周恩来力挽狂澜。然而,毛泽东在红四军的领导地位却在1929年初遭到了前所未有的挑战。受中央派遣前来红四军的刘安恭挑起了“前委该不该管军队”之争,继而指责毛泽东的“家长制”领导作风。在上杭白砂的前委扩大会议上,毛泽东的支持者远少于刘安恭,书生义气的毛泽东愤而辞职。紧接着,在红四军“七大”上,陈毅取代毛泽东当选为前委书记。所幸的是,这个局面不久之后便得到了扭转。新当选的前委书记陈毅远赴上海,向党中央汇报红四军的工作。冷静、睿智的周恩来听取了陈毅的汇报,一针见血地指出了红四军存在的关键问题。周恩来分析,在红四军发生的问题实际上是“我党最大的三个组织原则发生了动摇”,具体表现为三个反对:反对党管一切、一切权力集中于前委;反对一切工作归支部;反对党员个人自由受限制。周恩来明确指示:必须坚持党对军队的领导;毛泽东、朱德联手的领导格局不能动摇;毛泽东的建军思想是正确的。周恩来最后问陈毅:“担任红四军前委书记,你和毛泽东同志谁更适合?”陈毅不假思索道:“当然是毛泽东!我远不如他,我前后两次代替毛泽东同志担任前委书记,可两次都犯了错误。”陈毅坦诚地说:“看来我陈毅压根管不了这一坨事。”周恩来兴奋地说:“好,这就是你仲弘的为人哪,说实话,这个时候你的一句话可是一语千钧哪!”一身轻松的陈毅回到井冈山,如实传达了中央及周恩来同志的讲话精神,红四军终于重新迎回了它的核心人物-毛泽东。

毛泽东和他的战友们古田会议明确“党指挥枪”,毛泽东“官复原职”。1929年12月28日,在著名的红四军“九大”(古田会议)上,毛泽东被重新当选为前委书记。会议还明确“党对红军有绝对的领导权”。对于红四军与毛泽东来说,古田会议都有非同寻常的深远意义。在此后一年多时间里,红军在毛泽东、朱德的领导下战果辉煌,接连粉碎了国民党的第一、二、三次“围剿”。同时,赣南、闽西根据地基本连成了片,中央根据地基本形成。这一时期,毛泽东以党建军的思想与军事指挥的高超智慧为他博得了极高的威望。当时实际主持中共中央工作的李立三盛赞道:“朱毛是革命农民武装的先锋队,又有无产阶级的政党为之领导。”共产国际也第一次把目光聚焦到了“山沟沟出来的毛泽东”身上。苏联多次在报纸上发表消息,报道朱毛红军取得的显赫战绩,措辞格外热情洋溢。共产国际还因此闹了一个“乌龙事件”。1930年3月20日,共产国际在报纸上发了一则讣告,沉痛宣告:“中国共产党的奠基者、中国游击队的创立者和中国红军的缔造者之一的毛泽东同志,因长期患肺结核而在福建前线逝世”。当得知这是个不实消息之后,共产国际还转辗捎话给毛泽东,对误发讣告一事向毛泽东同志表示了歉意。尽管是个“乌龙”事件,但是,通过这件事情可以看出,毛泽东的影响力在某种程度上已经超越了很多中央领导人。周恩来赴苏联参加共产国际会议时,斯大林也给予了毛泽东充分的肯定。从莫斯科回到中国后,周恩来马上传达了斯大林的指示,毛泽东在六届三中全会上被选为政治局候补委员。1925年,因为与陈独秀的观念分歧,毛泽东离开了中共中央机关,5年后,历经磨难的毛泽东再次接近中国共产党最高领导层。宁都会议,毛泽东再失红军指挥权。尽管毛泽东率领红军取得了空前的军事胜利,却依然遭到了王明的严重不满。他否定毛泽东坚持以“乡村为中心”的革命主张,要求把战争引向中心城市,取得一省、数省的首先胜利。于是,中央苏区第一次党代会严厉批评了毛泽东,撤销了毛泽东中央局代理书记职务。

毛泽东另外,中央还决定成立中华苏维埃中革军委,取消红一方面军总司令和总政委的设置,由中革军委统一指挥红军。如此,毛泽东也就渐渐失去了红一方面军的指挥权。不久后,周恩来到达中央苏区,正式出任了苏区中央局书记。周恩来到任伊始,就陷入了一场激烈的争论之中。中央要求红军攻打赣州、吉安等城市,而毛泽东则主张红军应该进攻国民党军队的薄弱环节,双方意见严重对立。在中央的一再严令下,苏区中央局决定以彭德怀的红三军团为主力出击赣州。毛泽东则被安排到了一座古庙休养,实质上被剥夺了指挥权(甚至是发言权)。彭德怀率部队连续五十多天攻打赣州,却没能够破城。紧急关头,周恩来把毛泽东请回前线指挥部共商大计。毛泽东主张放弃攻打赣州,转向外围“以出击求巩固”,但是,他的主张未被采纳。指挥部最后决定:红军主力兵分两路,“夹赣江而下,向北发展”。毛泽东被安排在中路军参加行动。在这次行动中,毛泽东说服了总指挥林彪、政治委员聂荣臻,并争取到了周恩来的支持,在随后的三个月时间里,红军连克龙岩、漳州,取得重大战果。但是,远在上海的临时中央却对毛泽东更加不满。6月中旬召开的苏区中央局会议决定:恢复红一方面军总部,以朱德为总司令。可是,原来一直担任总政治委员的毛泽东却没被任用。后来,在周恩来、王稼祥等反复争取下,苏区中央局才恢复了毛泽东总政治委员的职务。毛泽东刚刚复任总政委职务,又在“是否应攻打南城”的问题上发表了不同意见。在10月上旬召开的宁都会议上,毛泽东又被免去了总政委职务,由周恩来代理总政委。就这样,毛泽东又一次被迫离开了红军领导岗位。遵义会议后,毛泽东回归红军最高指挥层。此后,随着博古等中央核心领导人迁入中央苏区,毛泽东基本处于养病和赋闲状态。伴随反“围剿”斗争的失败,毛泽东对王稼祥、张闻天的说服和争取工作一直没有停止过。到红军长征时,毛泽东一度失去的军事行动发言权也渐渐有所恢复。

毛泽东在1935年1月的遵义会议上,毛泽东进入中共决策核心层,出任中央政治局常委。遵义会议决定撤销原来由博古、李德、周恩来组成的“三人团”,由张闻天在党内“负总的责任”。毛泽东被指定为周恩来在军事指挥上的帮助者,周恩来则为军事指挥上“下最后决心者”。3月4日,中革军委发布命令,以朱德为前敌司令员、毛泽东为前敌政治委员,组成遵义战役前敌司令部。这是毛泽东自宁都会议后第一次获得直接指挥红军的权力。为了防止过于民主的弊端,中央成立了新的“三人团”。“新三人团”是红军的最高军事决策机关,由周恩来、毛泽东、王稼祥组成,周恩来为“团长”。继进入中共最高决策层后,毛泽东又进一步成为最高军事指挥核心的成员。在反对张国焘的斗争中,毛泽东真正成为红军最高统帅。红一、红四方面军在懋功会师后,两军主帅在战略上出现严重分歧。毛泽东、张闻天主张两军合力,实现北上建立川西北、进而夺占川陕甘的战略企图。但张国焘却坚持西进西康、青海、西藏,或直取成都、进占武汉。一个要“南下”,另一个要“北上”,最后,中央决定召集中央政治局会议。会前,中央政治局召开常委会议,决定调整常委分工,其中,确定由毛泽东负责军事。这是中央正式在组织上确认毛泽东为全军最高军事统帅,这个决定改变了遵义会议以来毛泽东为周恩来军事助手的规定。次日,中央召开毛儿盖会议,明确了红军接下来的进军路线。但是,张国焘一意孤行,最终导致两军未能一致北上。中央政治局在俄界召开紧急扩大会议,严厉批判了张国焘的错误。五天后,毛泽东偶然在一张旧报纸上看到了一条陕北红军的消息,中央红军终于找到了落脚点。我们可以看到,毛泽东走向全军最高统帅的道路是曲折坎坷的。那么,毛泽东是凭什么成为人民军队的最高统帅的?为什么那么多科班出身的将帅们甘居其下?

毛泽东我认为无非有以下几个原因。第一,毛泽东有高超的军事谋略与极高的政治智慧。在毛泽东领导地位渐趋提升并稳定的过程中,他的军事才能是不可或缺的重要因素。在中国共产党决定以武装斗争反抗国民党统治,建立红色政权的初期,毛泽东率部进入井冈山地区,开创了以游击战争进行武装割据的新路。在中央红军处于绝境时,又是毛泽东临危受命,率领红军脱离国民党的围追堵截,最终安然到达陕北。毛泽东的军事才能也是他数次“东山再起”的重要因素。另外,毛泽东是一个杰出的政治家,他具有准确把握事物本质,善于抓住一切有利机会的政治智慧。中国大革命失败时,是毛泽东第一个悟出了“枪杆子里面出政权”的国情,主动引兵井冈山,为党保存了实力,也使党有了喘息和重整队伍的机会。在建立红色割据区域时,毛泽东明确提出“红军战斗力有赖于政治工作的支撑”,主张自基层开始确立党的核心地位,以有别于一般军阀部队。对于部队中可能存在的农民、小资产阶级习气,毛泽东也是不遗余力地教育、整顿与斗争。1935年,在民族矛盾上升时,他举起了抗日这面旗帜,适时调整党的政策,提出“建立广泛的抗日民族统一战线”的政治主张。西安事变,毛泽东一面在军事上积极支援张杨,防止蒋军的进攻,一面在政治上确立了和平解决西安事变的基本方针,最终促进了逼蒋抗日方针的实现。同时,中国共产党得以合法存在。抗战胜利前夕,毛泽东顺应民意,提出了建立联合政府的主张。抗战胜利后,毛泽东通过重庆谈判,将中共和平和民主建国的诚意昭示全国。此举不仅让国民党在日后发动的内战中输了理,也让中共有了民意的支持。第二,毛泽东是高瞻远瞩的战略家。毛泽东是一个善于统筹全局、高瞻远瞩的战略家。国共第二次合作时期,毛泽东力排众议,提出了“用独立自主的游击战配合国民党作战”的战略方针,为八路军、新四军的大发展创造了条件。1938年春,毛泽东命令八路军进入平原地区,开展游击战争,一方面发展了八路军,同时也使新四军与八路军连成一片,形成了极有利于我军的局面。还在抗战胜利前夕,毛泽东就看到了东北地区的战略地位,提出了出兵东北的战略部署。此外,刘邓大军挺进大别山、三大战役的部署与指挥、渡江战役、解放上海等战役,都显露了毛泽东的大谋略、大手笔。第三,这一切也离不开共产国际的支持。在相当长一段时间里,共产国际与苏联对中国革命的影响力非比寻常。在党内斗争非常尖锐与复杂的状况下,毛泽东能够逐步取得领袖地位,离不开共产国际的谅解、支持和帮助。即使在受到王明、博古残酷打压的情况下,毛泽东还是得到了共产国际的支持。共产国际尤其赞赏毛泽东的游击战争战略战术。

毛泽东莫斯科还出人意料地将毛泽东、朱德等选为共产国际执委会委员,明确表明了共产国际对毛泽东等同志的支持。遵义会议,在没有事先征得共产国际意见的情况下,中共领导层发生了大的改变,事后,共产国际对张闻天主党、毛泽东主军的领导体制表示了赞赏。在张国焘闹分裂的关键时期,张浩不仅带回了与共产国际联络的电台,而且代表共产国际表态,坚定地支持了毛泽东与张闻天。第四,一批忠诚的共产党人站在了毛泽东身边。在毛泽东逐渐确立军事领袖地位的过程中,他的周围聚集了一大批杰出的、忠诚的共产党人。领导秋收暴动时,毛泽东还只是一个中央特派员,上井冈山时,毛泽东妥善处理了与王佐、袁文才的关系,得以在井冈山站稳脚跟。朱德、陈毅、彭德怀等将领陆续上井冈山后,毛泽东很快取得了他们的信任。古田会议后,朱德、陈毅、彭德怀等同志都成为了毛泽东最重要的支持者。在中央苏区,毛泽东虽然在观念上与一些左倾的中央领导人格格不入,但经过不懈的工作,毛泽东还是取得了王稼祥、张闻天、周恩来等同志的支持。在处理与上级之间的矛盾、分歧方面,毛泽东非常讲究方法、策略,有原则地坚守,有限的让步,巧妙的工作方法,及时化解了矛盾,取得了较好的效果。到达延安后,大部分同志他们都自觉地站到了毛泽东的旗帜下,毛泽东最终得到了他们的信任、信服和信仰。他们也都成为第一代领导集体的主要成员。他们中的一些人与毛泽东有过分歧、争执甚至严重冲突。但一旦问题得到解决,他们都能坚决执行党的决议、方针,自觉维护毛泽东的正确领导。第五,毛泽东是善于治军又善于打仗的军事家。毛泽东本是一介书生,刚刚领兵打仗时,一些旧军队出身的官兵不了解他,更谈不上信服他。于是,毛泽东搞了著名的“三湾改编”。在调整军队指挥员的同时,毛泽东在部队倡导官兵一致,推行内部民主改革,做出了“不许官长打骂士兵”等规定。另外,毛泽东开创性地“把支部建在连上”,确立了党在军队里的地位和权力。部队还建立了“士兵委员会”,实行军事民主。不久,毛泽东又制定了“红军三大任务”-消灭敌人、打土豪筹款子、做群众工作。随后,又逐渐提出并逐步完善了“三大纪律八项注意”,加强了军队的纪律性。毛泽东的改革虽然遭到部分军官的激烈反对,却得到了中下层士兵的拥护。在不太长的时间内,毛泽东为党建立了一支区别于任何旧式军队的新型人民军队。除了善于治军,毛泽东还具有极高的军事指挥水平,一辈子留下不少以少胜多、以弱胜强,出奇制胜的成功战例。

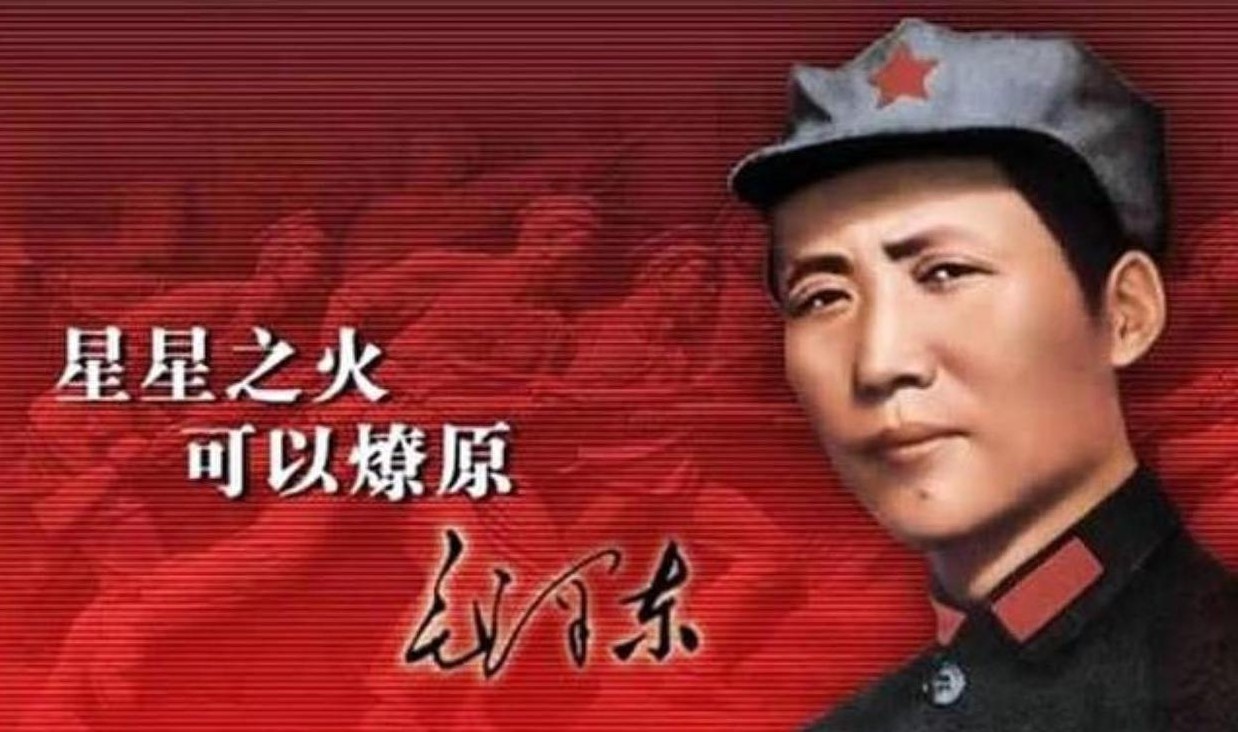

毛泽东第六,毛泽东是善于总结经验的军事理论家。“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”,这是毛泽东、朱德的经验之谈,也是他们总结、分析的成果;当革命进入低谷,人们困惑、彷徨,诘问“红旗到底能够打多久”时,毛泽东写出了著名的《星星之火,可以燎原》;当日军大举入侵,“亡国论”甚嚣尘上时,毛泽东几天几夜不睡觉,写出了《论持久战》;在人民解放军与国民党军队进入决战阶段时,毛泽东写出了著名的《十大军事原则》。这些都是毛泽东所总结的战争经验,有经验,有教训,更有指导性。粟裕大将就曾经说:“新四军之所以能在极其困难的情况下得以生存,靠的就是毛泽东在井冈山的经验”。第八,毛泽东有无比坚韧的意志。毛泽东是一个有着坚韧意志和顽强精神的马克思主义者。在探索中国革命道路时,毛泽东的一些正确意见经常不被大家所理解,曾数次受到错误的打压。但是,毛泽东不主张搞分裂,也不负气出走,而是“顾全大局,相忍为党”。毛泽东还有扎实的文化底子,口才、理解能力、思维能力也超人一筹,这些也都是毛泽东走向成功的重要因素。14岁之前,毛主席一直在家乡韶山念私塾。因为频繁“转学”,毛泽东先后上过七家私塾。1918年6月,25岁的毛泽东在湖南第一师范毕业。毛主席之所以选择读师范,是因为报考师范学校不收学费、膳宿费低廉。大学毕业后,毛泽东先后当过长沙修业小学的历史老师,湖南一师附小“主事”,湖南第一师范学校的国文教员。中共成立以后,毛泽东是工人夜校、农民夜校的“客座教师”。如果不是战争,毛泽东也许会当一辈子“教书匠”,诲人不倦,甘于清贫。但是,在“帝国主义及其走狗的强迫下“,毛泽东最终拿起了枪。

毛泽东 杨得志 杨勇毛泽东赢得众将领的拥戴和认可,继而追随他无怨无悔地投身革命,其根本的原因绝对不是因为他的地位与权力。有不少当年的老红军、老八路、新世纪战士都这么说:“你不得不佩服毛主席的聪明智慧,我们的体会是,按毛泽东的路子打,就能打胜仗,否则就会打败仗。”“能够在毛主席的旗帜下杀敌立功,这是我们一生的光荣和荣幸!”