冯家沟伏击,名气不如平型关,却效益巨大:一举收复6县城 - 今日头条

1937年,八路军在冯家沟展开了一场精心策划的伏击,目标直指日军的运输大队。这场看似普通的小规模冲突,背后却隐藏着能够改变整个抗战局势的巨大潜力。

冯家沟,一个位于山谷间隐蔽的小村庄,因其地理位置的独特性,成为了这场战斗的理想之地。八路军利用地形的优势,设下了两个精心布置的伏击圈。战斗的一切准备工作都在无声中展开,每一位参战的八路军士兵都清楚,这不仅仅是一场战斗,更是一次重要的战略布局。

冯家沟伏击战前的准备

1937年10月12日清晨,南阁崖村的天色微明,杨成武率领的八路军115师独立团1营、3营抵达此地,距离冯家沟不足四里。在临近的树林中,士兵们迅速隐蔽休整,开始了紧张的战前准备。

杨成武和他的部下们,根据之前的侦查报告和实地考察结果,详细讨论了伏击的具体布置。这一次,他们的目标是在地形有利的两个关键点设立伏击,利用高低起伏的地势以及复杂的山林环境,为日军运输队的到来设下致命的圈套。

1营的位置选在了冯家沟南侧的垭口,这里是一条必经之路,两侧是陡峭的山崖,极易藏兵。士兵们在曾保堂的指挥下,利用夜色和清晨的朦胧光线,悄无声息地布置好了地雷和手榴弹。一连和二连分别隐蔽在路的西侧和东侧,四连则占据了路旁的山坡,三连留作预备队,他们的任务是在交火时提供支援或堵截可能的撤退路线。

与此同时,3营在更南面的义泉岭地区进行布置。这个位置视野开阔,可以远距离监视灵邱北方向的道路。黄寿发指挥他的营部署在关键的山头和林间,以确保可以从多个方向对进入的日军进行射击。由于地势较为开阔,部署时额外注意利用地形和临时挖掘的战壕来隐蔽身形。

在两个伏击点的布置过程中,士兵们都尽量减少活动,以防被敌方侦察机或侦察兵发现。他们剪断的树枝和草地上留下的痕迹都被仔细掩盖,甚至连说话都用最低的声音交流,以免声音传出太远。

随着伏击点的布置完成,士兵们检查了武器和弹药,确保一切就绪。每个人的眼神中都流露出决战的坚定和紧张。他们知道,这场伏击对削弱日军的运输线和后勤支持至关重要,是长期抗战的关键一环。

时间缓缓流逝,太阳逐渐升起,远处轮廓渐渐清晰。伏击圈内的士兵们保持着最高度的警觉,等待着敌人的出现。随着时间一点点接近预计的日军到达时间,每个人都紧握着武器,准备在接到开火命令的第一时间,发起致命的攻击。

伏击战的开展

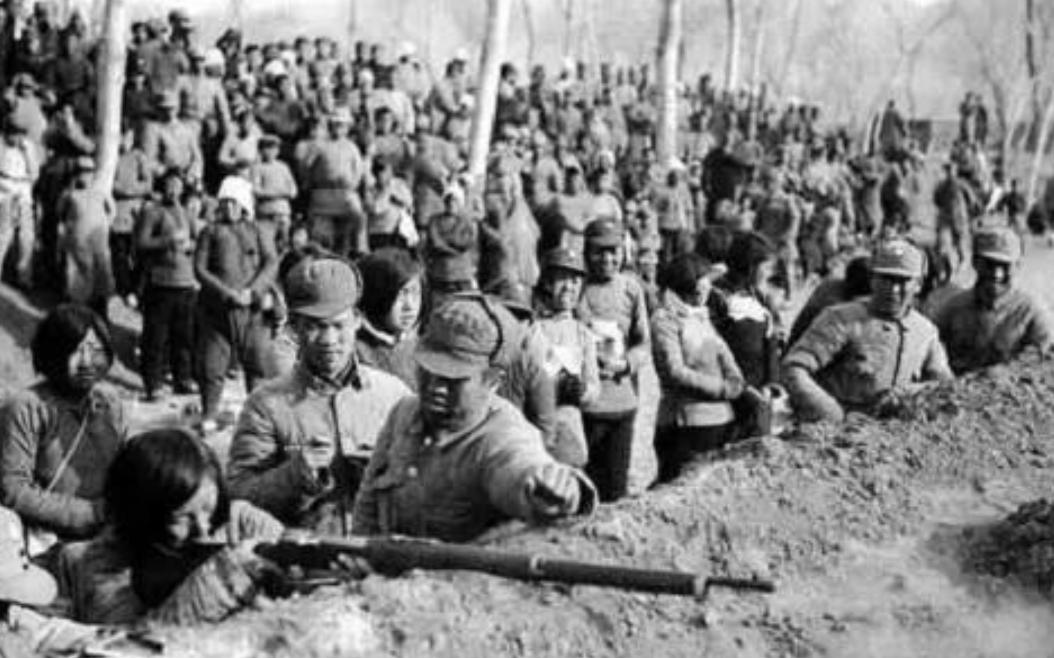

10月12日清晨,随着东方初露的朝阳,日军第5师团第2运输大队缓缓行进,无意中驶入了八路军的伏击圈。日出的光芒刚好照亮了前方的道路,而在道路两旁,隐藏在密集林木和山崖之中的八路军士兵,屏息凝视着即将到来的敌人。

首先出现的是两部装有侦查设备的三轮摩托车,车上各站着一名日军尖兵,他们的目的是侦查前方道路的安全情况。紧随其后的是两名骑自行车的伪军尖兵,他们四周观察,试图察觉任何异常。然而,他们对于潜伏在暗处的八路军毫无察觉。

在杨成武的信号下,1营的各连开始行动。宋玉琳指挥的1连位于西侧,他们是第一个开火的单位。随着第一声枪响划破宁静的早晨,整个伏击行动瞬间爆发。2连和4连紧接着从东侧和山坡上向敌人倾泻火力。突如其来的攻击让日军及其伪军尖兵措手不及,三轮摩托车和自行车几乎同时被击中,车上的日军尖兵纷纷倒地。

随后,更多的八路军士兵从藏身之地跃出,手中的步枪和机枪不断地向日军运输队发射子弹。子弹在空中呼啸而过,穿透了运输车队的行列。日军运输车队中的驾驶员和护送的日军试图回击,但因为伏击的突然性和八路军火力的密集,他们难以有效组织反击。

在混乱中,一些日军试图从车辆中跳下来寻找掩护,但八路军的火力覆盖了整个伏击区域,使得任何试图逃脱或还击的行为都付之东流。山坡上的4连尤其发挥了重要作用,他们的位置优势使得可以斜射到运输队中,进一步增加了日军的伤亡。

在接下来的30分钟里,随着冲锋号的响起,1营的各连以雷霆万钧之势,冲入了日军的阵地,使用刺刀进行近战。这一段时间,八路军展示了极高的战斗效率和卓越的战术执行力。在短短半小时内,几乎整个日军运输队被肃清,只有极少数日军骑兵侥幸逃脱。

战果的收集与评估

此次冯家沟的伏击战后,战场上留下了显著的痕迹:日军的运输车辆散乱地停放在路上,许多车辆被直接击中燃烧或严重损毁。1营的士兵们在战斗停歇后立即着手清理战场,对日军的死伤进行统计,并搜集散落一地的各种物资和武器。

在收集武器的过程中,士兵们详细记录了缴获的每一件装备。其中包括70余支步骑枪和10余支短枪,这些都是在战斗中从日军手中夺取的。这些枪械对于八路军来说极为宝贵,不仅可以直接补充到武器库存,还可以装备给新的战斗人员,增强部队的火力。除此之外,还有20余箱炮弹和40余箱子弹,这些弹药对于维持持续作战能力至关重要。

最为重要的是从日军运输队中缴获的大量补给品,包括2200余箱的罐头、饼干和汽水。这些补给品原本是用来支持日军的后续作战行动,现在成了八路军的战时物资。这些食品和饮料不仅可以直接供八路军使用,还可以作为战时紧急食品储备,增强部队的持久战能力。

在清理战场的同时,士兵们也进行了有序的物资分类。将可用的武器和弹药分发到前线单位,而那些食品和日用品则被送往后勤单位,用来支持部队的日常需求。此外,所有高价值物资如炮弹和精密设备,都被安排专人看守,以防被敌方残余力量或其他未授权者触及。

士兵们在战后清理中表现出极高的效率。他们系统地从每辆车和每个日军士兵的尸体上搜查物资,确保每一项资源都能被充分利用。此外,部分技术人员负责检查和修复一些轻微损坏的武器和装备,以便重新投入使用。

随着日军物资的大量流入,八路军的物资状况得到了极大改善。食品和弹药的补充极大提升了士气,同时也增强了部队对于持续作战的信心。这些战果不仅展示了八路军在战术和策略上的成熟,也对日后的战斗行动提供了坚实的物质基础。

进一步的战略推进

伏击战的胜利后,八路军的士气达到了一个新的高潮。当天下午,3营在杨成武的指挥下,迅速向南推进,目标直指位于山区中心的广灵城。广灵城是一个战略要地,控制了周边多个交通要道,对于八路军和日军都具有重要意义。

随着3营的接近,城内的日军通过间谍和侦察得知了冯家沟伏击战的结果,了解到他们的运输线已被切断,补给已经告急。在八路军强大的压力和不断逼近的威胁下,日军指挥官做出了撤退的决定,以避免更大的损失。他们匆忙破坏了一些军事设施和存储的物资,随后在混乱中弃城而逃,留下了大量的军用物资和文档。

八路军3营士兵进城时,发现城墙上还留有日军撤退时未及销毁的武器和弹药。城内的居民见到解放的兵团进城,纷纷走出家门,用热烈的掌声和欢呼声迎接他们。八路军立即着手整顿城防,巩固新获得的阵地,同时对城内的物资进行了清点和收集。

随着广灵城的成功收复,八路军的声望和影响力进一步扩展。消息迅速传遍了周边地区,增强了民众对抗日力量的信心。在接下来的几天里,八路军利用这股势头,得到了群众的广泛支持和配合。

接下来,八路军继续向周边的灵邱、易县、蔚县、阳原和浑原推进。这些地区的日军在听闻广灵城的失守后,士气大为受挫,许多部队在八路军的攻势面前选择撤退或投降。八路军在每一个城镇的收复中都尽可能地减少了城镇的破坏,快速恢复了当地的秩序,并建立了临时的民政管理,保证了基本的民生和安全,使得八路军在当地群众中的威望迅速提升。

在灵邱,八路军在解放该城时发现了日军留下的一批军事装备和日志,这为他们提供了宝贵的情报,帮助了解敌军在其他区域的布局和弱点。在易县,他们与当地的抗日民兵进行了协作,共同清除了残留的日军力量。蔚县和阳原的收复则更多依赖于快速机动和突袭,八路军利用山地地形的优势,迅速完成了战斗任务。

至于浑原,八路军在进入该城前,通过地下抗日组织的帮助,已经得到了城内日军动向的详尽报告。他们制定了精确的攻击计划,最终在一场夜袭中成功夺回了城镇的控制权。

建立和扩展根据地

虽然八路军在冯家沟的伏击战没有像平型关战役那样广为人知,但它的战略效益却是显著的。这场胜利不仅对日军造成了直接的打击,更重要的是,它极大地提升了八路军在华北地区的影响力,为其后续的战斗行动和根据地建设提供了坚实基础。

伏击战后,八路军迅速行动,利用战斗的余威,在平西地区及沿平绥、平汉铁路的多个关键位置建立和扩展了根据地。这些地区由于交通便利,对于运输和补给线的控制尤为关键,成为了八路军战略布局中的重要环节。通过这些根据地的建立,八路军不仅能有效地阻断日军的物资运输,还能为自身提供必要的物资支援和兵力补给。

在冯家沟伏击战后的几周内,八路军通过广泛的宣传和群众动员,吸引了大量的新兵加入。原先只有1700余人的部队,短短半个月内人数迅速增加到了7000余人。这种迅猛的增长不仅源于对日军的一系列胜利,更得益于八路军深入人心的抗日宣传和良好的群众基础。八路军在战斗中展现的勇气和决心,以及对待普通百姓的公正和尊重,赢得了广大民众的支持和信任。

随着兵力的增加,八路军的结构也进行了相应的调整和扩编。原来的各个独立团被重新组织,扩充为更大的编制单位。八路军独立第1师的成立,标志着部队规模和战斗力的一个新的提升。这个新成立的师不仅拥有更完善的指挥结构,也有了更强的作战能力,能够在更广的地域内执行更复杂和艰巨的军事任务。

这些新设立的根据地,不仅成为了八路军对日作战的重要后方基地,也成为了抗日民主政权的试验场。在这些地区,八路军不仅执行军事任务,还参与了地方治理,推行土地改革,建立民选的村镇政府,实行民主教育和抗日宣传,进一步巩固了八路军与民众之间的联系。通过这些措施,八路军在战略上取得了双重胜利:一方面有效地消耗和削弱了日军的战斗力,另一方面在政治上赢得了人心,为长期抗战打下了坚实的群众基础和物质基础。

参考资料:《中国抗日战争史》