中国的典当行业产生于封建社会,最早出现于南朝,南朝崇尚佛教,所以那时的寺庙都拥有许多的财产,僧侣们饮酒食肉,生活奢华。寺院设立的“寺院质库”还对民间开放,以赚钱为目的的当铺。寺院之所以能够开当铺是因为钱多,并且,他们也可以不必冒风险,坐享其成,而借钱给人也是一种“善举”,所以“寺院质库”就这么慢慢的发展起来了。

春秋时期,诸侯们常用子嗣来做抵押,等事情完结之后再赎回来。汉代,典当活动流传开来,在民间也是相当普遍,就连当时的大才子司马相如都曾将自己身上穿的袍子拿去当掉换酒喝,等有钱了才将它赎回。

唐宋时期,民办的当铺以及官办的当铺都已经出现,那时的人们会用“典”“质”二字来描述各种典当活动,唐代有非常多官办的当铺,利用手上的职权与民办的当铺争夺市场,影响非常坏,朝廷为此还下令禁止过“官当”。

到了宋朝,当铺更加的盛行,而且朝廷也不禁止官办的当铺,因为官办当铺的盛行能够抑制民办当铺的暴利,而且还能够增加国库的收入,一举多得,所以长盛不衰。

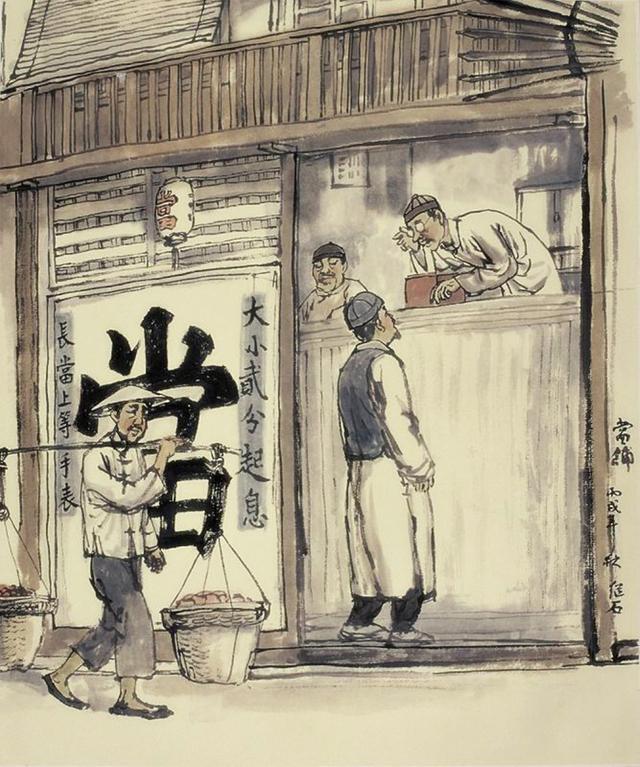

清朝的当铺,一般都持有官方发放的“当帖”,每年都按期纳税。那个时候的当铺多半带有半官半民的性质,因为这个原因,当铺里的伙计个个都趾高气昂,不像其他行业的伙计那样满脸堆笑。

无论官办还是民办的当铺,都是为了盈利,能当一元的东西,往往只定价五六角,有时甚至更低。典当人虽然知道,但是因为急于用钱,也只得任其宰割。