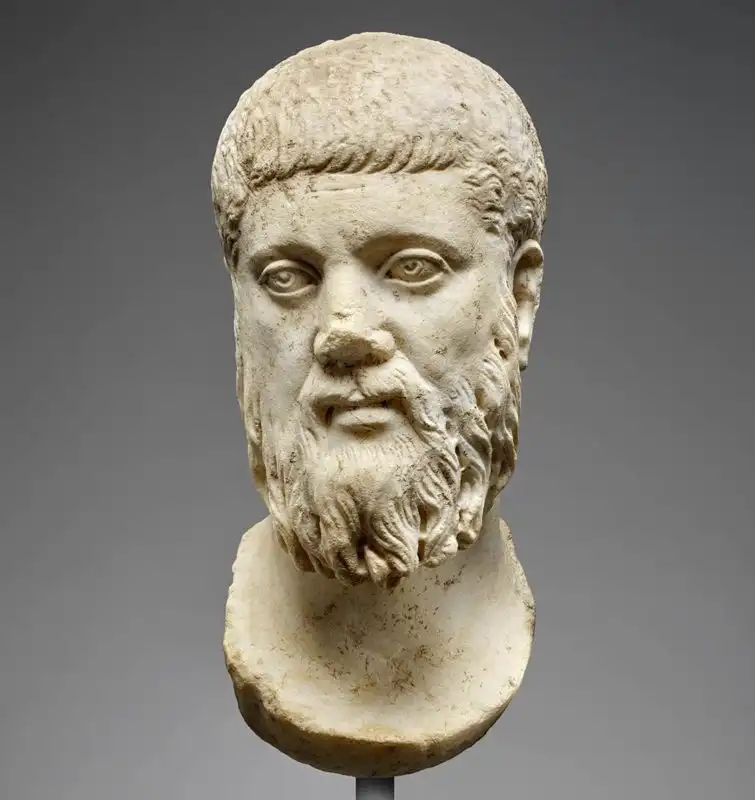

柏拉图的哲学受到苏格拉底的启发,涉及从形而上学到日常实践的一系列主题。如果把古典希腊哲学的关注点归结为三个词,那就是真、美、善。

仔细观察真、美、善背后的概念,会让人更接近柏拉图哲学中经常提到的宇宙的有益智慧。

作为苏格拉底的弟子,他的作品催生了柏拉图主义学派及其分支新柏拉图主义。新柏拉图主义者启发了圣奥古斯丁,他的著作和传道严重影响了公元4世纪初形成的基督教教义。

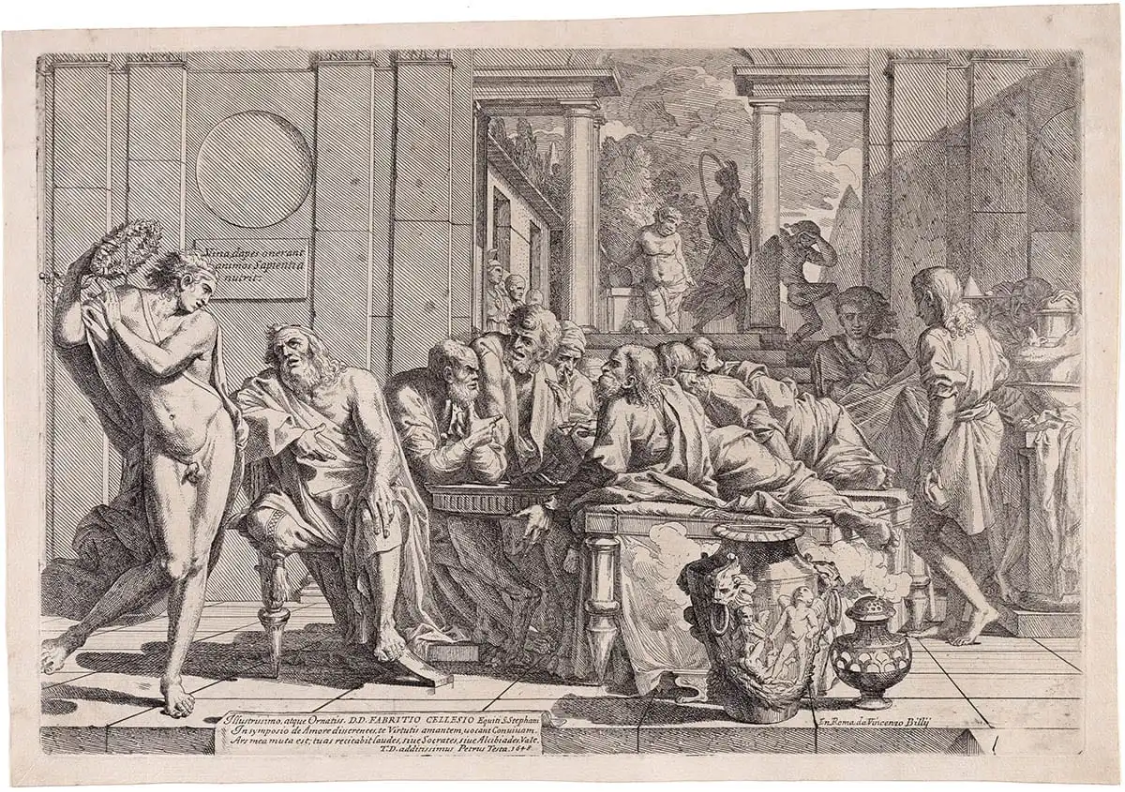

柏拉图和苏格拉底关注的是“善”、“美”、真理、正义、更高的自我和人类灵魂的本质。在柏拉图关于苏格拉底式对话录的著作中,我们看到这些主题是主要的论述对象。

在他的开创性著作《理想国》中,柏拉图讨论了各种类型国家的组织。但他从探索人类灵魂的内部组织开始,在个人健康和更大的社会健康之间建立了明确的联系。最重要的是,他强调深入自我以寻求永恒真理的重要性。

正义是一切美德的总和,美德就是幸福。我们正在寻找正义,一种比黄金更珍贵的东西。——苏格拉底,柏拉图的理想国。

柏拉图断言,正义的人享有“内部秩序”,而非正义的人则与自己不和。对于哲学家来说,重视对“内在自我”的探索似乎很自然。但柏拉图似乎认为,这实际上是追求正义不可或缺的。

为了过一种公正的生活,一个人必须以道德为目标,因为道德是知识的先决条件。而真正的知识,与单纯的信仰相反,是人类与神性最紧密的联系。

作为民主的怀疑论者,柏拉图提出国家应该由“哲学家之王”统治,或者由致力于追求正义和学习的高尚个人统治。哲学家国王在通过学习和思考获得一定程度的智慧后,将寻求激励被统治者平等地追求美德。

因为哲学家国王没有利用公众舆论。相反,他的思想只为真理而专注于真理。与大多数人不同,哲学家国王知道生命的价值,因为他知道“善”。这一概念在后来的突破中得到了阐述。幸福是这种知识的产物,为了获得幸福,他必须首先追求万物的美德。

柏拉图哲学的一个关键观点是,追求正义比追求不公正更有利可图。真正正义的人知道快乐,而不正义的人则把快乐误认为没有痛苦。

在柏拉图的时代,受过教育的希腊人不再相信阿波罗、宙斯和阿佛洛狄忒神的真实存在。由于希腊宗教不要求信仰,因此可以推断他也属于这一类。

他在神性方面有很多突破,所以柏拉图的哲学本质上是形而上学的也就不足为奇了。但最有趣的是他声称相信轮回。柏拉图提到了一个“诞生之轮”,“净化的灵魂”可以从中逃脱,“永远与神同在”。

他声称,这些神对这个世界上的邪恶没有责任,人类的邪恶是他错误的意志或幻觉的产物。神“对外界的改变有免疫力”,因为他已经处于最完美的状态。

柏拉图承认男性和女性之间的体力差异。但在所有其他方面,他认为女人和男人是平等的,不应该因为性别而剥夺女人的机会。

柏拉图在描述理想状态时,详细阐述了苏格拉底的这一点。“同样的本性,”他在一段关于女性平等的对话的结尾宣布,“必须允许同样的追求。”

这对当代读者来说是显而易见的。但这一观点在古代地中海世界是有争议的,在那里平等主义社会几乎不存在,甚至在当时希腊哲学的更大范围内也是如此。

尤其是古希腊罗马时期的妇女,她们没有发言权或代表权。因此,发表如此全面的男女平等宣言是一个重大突破。人们想知道,这是否为后来西方历史上广泛接受这一观点奠定了哲学基础。

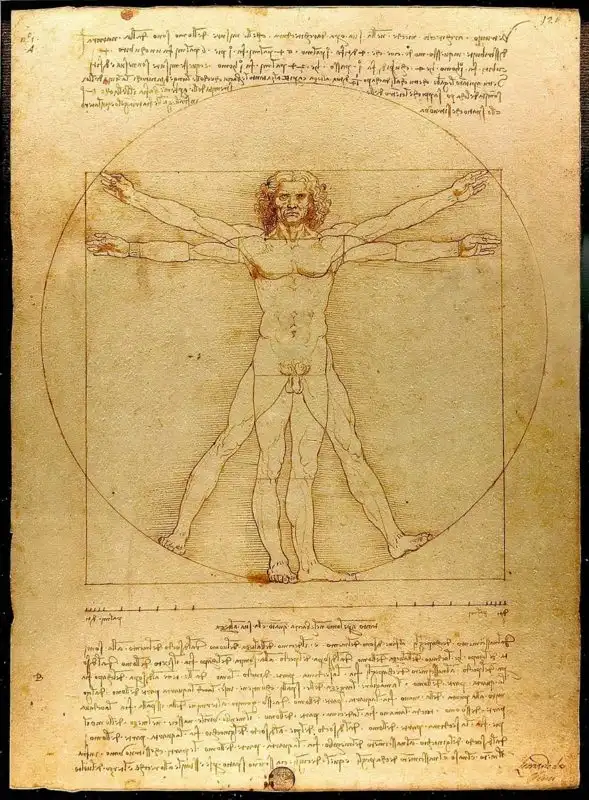

柏拉图接受俄耳甫斯教,提倡世俗的禁欲主义和灵魂的永恒生命。所以,也许是受此影响,在柏拉图的哲学中,每个人都有灵魂。每个灵魂都有三个部分:理性的,非理性的,精神的。

理性是“反思性的”,这意味着它通过内部反思来寻求知识、秩序和纪律。非理性满足食欲,可以概括为任何分散理性的冲动,如性冲动、饥饿和激情。第三部分,精神的元素,使前两部分都生动起来。理想情况下,它应该是柏拉图所说的“理性的辅助”,激励灵魂走向理性和纪律。

信念是一个古希腊语单词,意思是任何出现的东西,就是能用五种感官感知的世界。在柏拉图的哲学中,这个教条世界比本质形式的世界更不真实。

不变的、永恒的、本质的形式是唯一真正的知识对象。

本质形式是一种看不见的、可理解的、统一的、不可改变的原则。这对哲学新手来说太抽象了。一个很好的类比是自然的科学定律或数学规则:它是无可争议的真实,但你看不到它。事实上,它甚至比你此刻所能感知到的任何事物都“更真实”,因为在你现在所感知到的一切都消失很久之后,它仍将以完全不变的形式存在。

在《理想国》中,柏拉图详细地探讨了美的本质形式,这是希腊哲学的魅力所在。从本质上讲,美是统一的、不变的、永恒的。认识到一个人或一件事的美的表现并不是对其本质的认识。这只是一种孤立表现的信仰。

对美的本质形式的真正认识来自于这样一种理解:美比任何一种表现形式的特定实例都要伟大。

“如果一个人相信美事物的存在,但不相信美本身,”苏格拉底说,“而不能跟随引导他了解美的向导,他难道不是生活在梦中吗?”

在这句话中,柏拉图以苏格拉底的身份说,在表象世界中任何美的表现,都只是其本质形式的一种表象。把假象和真实事物混为一谈需要一个人参与到幻觉中。

本质形式与教条的关系类似于事物的基本本质与具有其特征的事物的关系。因此,虽然许多人从他们所能感知到的事物中“相信”美,但很少有人知道美真实而永恒的形式。

“善”是知识的最高目标。称之为善或美的事物的多样性,另一方面,善本身或美本身等等。与这许多事物的每一组相对应,我们假定有一个单一的形式或真正的本质。——苏格拉底对格劳孔说,《柏拉图理想国》

一个人如果不了解“善”,就会错过其他一切事物的价值。因为,根据柏拉图的哲学,善使世界变得可理解。对它的理解是一种启示,只能经过长期的智力训练,就像哲学家国王那样。

在《理想国》中,苏格拉底无法用特定的词语来描述善。但他用了一个类比来强调它的重要性。

他说,知识的对象是可见的,并由“善”滋养,就像来自太阳的光使人看到和了解地球上的物体一样。这样,知识的对象的存在就是从善而来的。因此,善不是存在,而是超越了存在。

它的本质形式是最伟大的,因为它给了所有其他的生命,是最后被感知的,而且是极其困难的。

柏拉图宣称善是“可解世界”的最高目标,“可解世界”是由基本形式和数学组成的。这个可解的世界对应于人的知识和思考的状态。

“表象的世界”,可见的事物和图像的世界,对应于人的信仰和想象的次要状态。信任是一种较低的认知形式,因为它脱离了所有关于善的知识以及它赋予生命的本质世界。它完全依附于可见的东西,因此,它只是真实事物的一个稍纵即逝的假象。

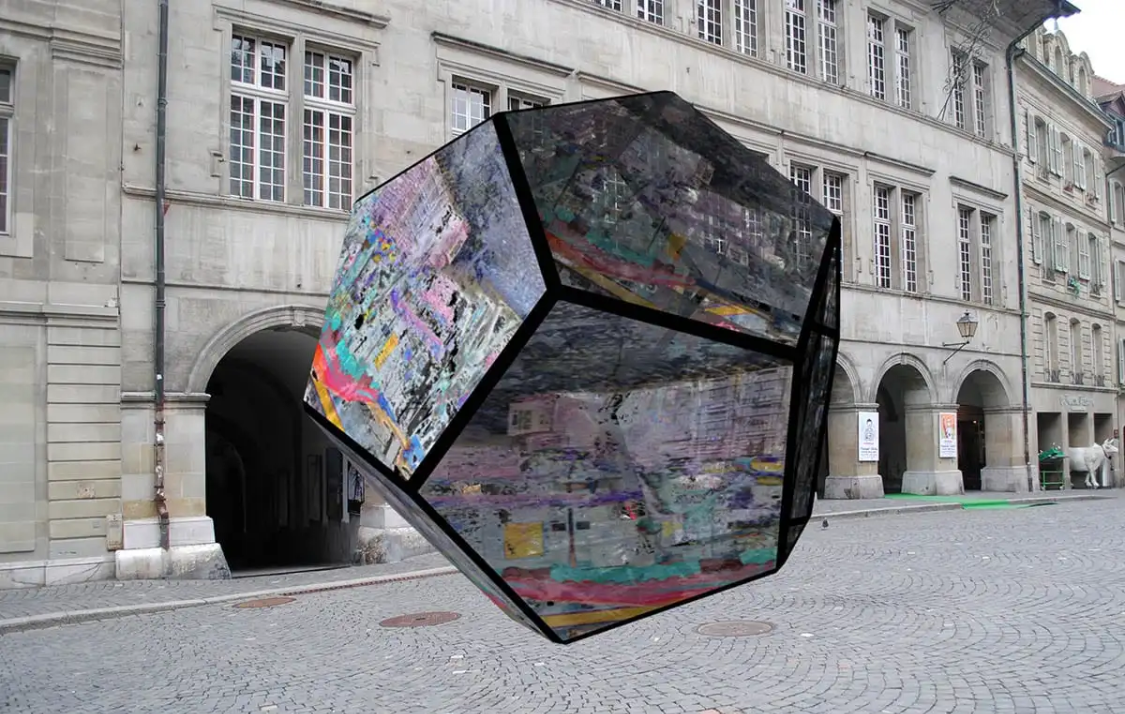

洞穴的寓言。

洞穴的寓言是《哲学百科全书》中最著名的话题,它是对人类与真理和幻觉有关的状况的评论。

柏拉图提出了一个场景,一群人出生在一个洞穴的房间里。他们在这个地方度过一生,对外面的世界一无所知。在他们周围的某个地方,洞穴入口的光线从外部涌入。但是,当然,他们没有意识到这一点。

洞穴居民被锁在一个位置,这样他们只能看到他们面前的东西。在他们面前的是墙上的剪影,这是他们身后的火堆前木偶大师投下的影子。

因此,这些被囚禁的洞穴居民的全部现实,就是他们面前墙壁上影子的移动。

这个寓言说明了柏拉图关于表象世界与可解世界的教义。他认为,总的来说,人类的状态类似于洞穴居民。我们所认为的真实,实际上是一种幻觉或仅仅是现实的影子。

而真实的世界,大多数人甚至没有丝毫的暗示,正在洞穴外发生。

现在假设洞穴里的一个人被解开了锁链,成功地离开了洞穴。“当他走到光明中,”苏格拉底说,“[他会不会]发现他的眼睛充满了光明,以至于他看不出他现在被告知的任何一件事是真实的?”

在看到“上层世界的事物”之前,他需要“逐渐习惯”,就像人类必须花时间学习和思考才能了解可解世界的形式一样。

柏拉图在《理想国》中用了好几章来描述理想状态。

如前所述,这个国家将由一位哲学家国王统治。统治阶级也不会是世袭的,因为最重要的是,理想国家的价值观是通过功绩来提升。

此外,还应警惕“巨额财富”,因为它往往会通过建立内部阶级斗争来削弱国家。柏拉图认为,“奢侈和懒惰”以及贫穷都有一种“颠覆倾向”。攻击性是奢侈品无限制增长的产物。

统一是贯穿柏拉图哲学的另一个主题,对国家的健康至关重要。公民应该受到制度的紧密约束,以至于他们都想要同样的东西。

“当我们中的一个人伤了他的手指时,那些聚集在灵魂中并被其支配因素统一起来的身体联系的全部范围都被意识到,所有这些都作为一个整体分担痛苦部分的痛苦,”苏格拉底说。

这种对人体统一经验的类比,印证了柏拉图的主张,即当社会的一部分受到伤害时,整个社会都应该感受到。作为一个整体会让你有一个强壮和健康的状态。

论学习数学的重要性。

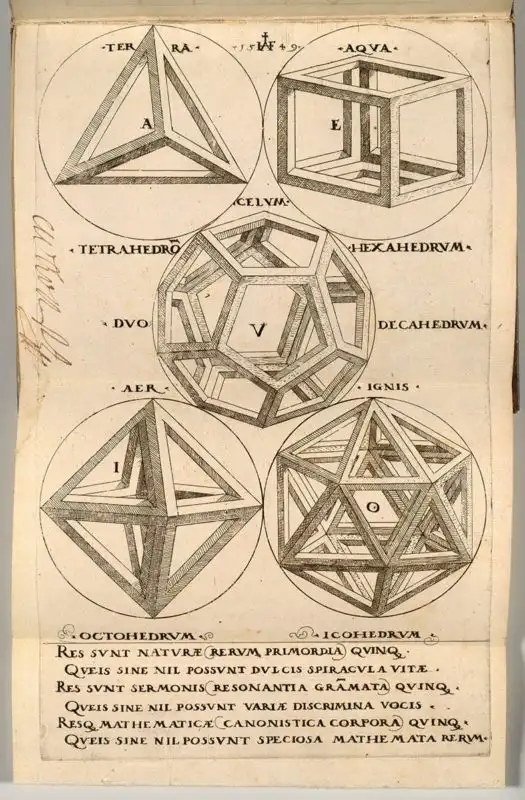

纯粹思想的对象是数字和形式。因此,数学在更高的、可理解的世界中占有一席之地。

这种信念植根于这样一种断言,即改变事物是徒劳的。例如,几何学是“外在存在的知识”。或者,其他学科,如自然科学,研究的是“在某个时候变成这样或那样,然后就不再是这样”的事物。

正因如此,在柏拉图关于理想状态的哲学中,一个人成长时期的数学研究是极其重要的。对抽象数学概念的熟悉将使学生具备获得基本形式知识的能力。

事实上,柏拉图甚至说,真的没有学问。这种学习实际上是对来自灵魂前世的先验知识或“先验”的认识。在学习数学时,这种关于现存的和不变的真理的知识变得尤为明显,它“唤醒了思想的力量”,并“将我们引向现实”。

在《斐多篇》中,柏拉图关于灵魂的对话,死亡被描述为灵魂从人的形态中分离。在《理想国》中,为它的不朽提出了理由。

他的逻辑如下:任何事物都有一种“特殊的邪恶”,它会腐蚀并最终摧毁它。例如,人体会被不良的食物或不良的生活方式等外力腐蚀。它最终会屈服于这些力量,但不可能被任何外来的东西完全摧毁。它自己生病的状态,与坏的食物一起行动,将导致它的死亡。

因此,身体是可毁灭的,当外来的邪恶作用于已经患病的内在状态时,这种毁灭就发生了。

然而,当灵魂被邪恶和堕落所腐蚀时,它并没有溶解。它可以在那种与它的本质对立的状态下继续下去,直到身体死亡,灵魂得到释放。

因此,根据柏拉图的哲学,“灵魂不会被任何邪恶所毁灭,无论是它自己的还是别人的,”而且“很明显,它是一种永远存在的东西,因此是不朽的。”

《哲学百科全书》中有大量关于灵魂状况的资料,但柏拉图的总结也许是最优美的。

我们对灵魂的描述是真实的,但是我们也见过她被无数的邪恶所折磨,比如海神格劳克斯,他的原形已经很难辨认了,因为他身体的某些部分已经被海浪折断或压碎,完全被毁坏了,而且他身上附着的杂草、岩石和贝壳使他比他的本性更像某种怪物。

但我们必须去解决我们的眼睛,在她的爱智慧和注意她寻求理解和与神交谈,不朽的,和永恒的世界,她是类似的,她将成为后如果她的感情,完全是在大海的冲动,会提升她,她现在是凹陷的,并排除障碍的野生缤纷的岩石和壳牌、朴实的物质的镶嵌,因为她以土地为食,寻求人们所谓的幸福。这样,人们就可以看到她的真实本性,无论它是复杂的还是简单的。——苏格拉底谈灵魂的条件,《理想国》

评论列表