文 | 空纸

编辑 | 空纸

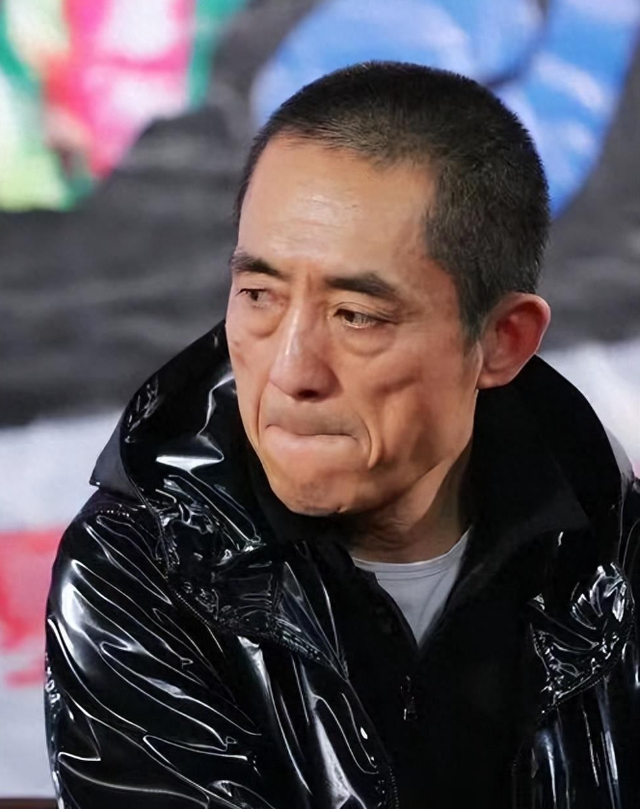

前言在娱乐圈的风云变幻中,明星们的情感纠葛总是备受瞩目。张艺谋,这位名震影坛的大导演,其作品熠熠生辉,事业如日中天。

然而,在他辉煌的背后,一段曾经的婚姻却鲜有人深入探寻。他的前妻肖华,在那段婚姻中经历了背叛与伤痛,最终净身出户。

但36年后的今天,当我们重新审视这段过往,却惊异地发现,肖华才是那个笑到最后的人生赢家。

她究竟有着怎样跌宕起伏的故事?又为何能在经历重创后逆袭成为人生赢家?

插队岁月的纯真爱恋

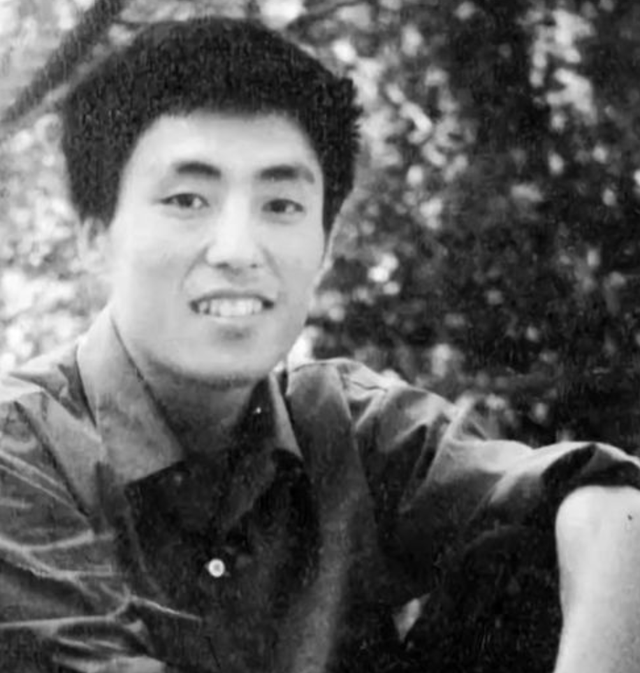

插队岁月的纯真爱恋肖华与张艺谋的缘分,起始于青涩的初中时代。彼时,他们是同一所初中的同学,青春的懵懂在心底悄然种下。命运的齿轮转动,他们又一同被分到农村插队。在那艰苦的岁月里,窑洞成了他们的栖息之所。

张艺谋对肖华体贴入微,听到肖华想洗头,他会默默烧水,这份细心逐渐打动了肖华的心。两人的感情在插队的日子里愈发深厚,即便后来插队结束分隔两地,肖华也坚定地选择与张艺谋在一起。

但这段感情并非一帆风顺,肖华的父亲坚决反对,张艺谋因此陷入不安。再加上肖华身边有3个追求者,这让他更加焦虑。为了守住这份感情,张艺谋展现出了惊人的诚意,他洋洋洒洒写下一封长达四十多页的信,由于超重,不得不改寄为包裹。

此后,饱含爱意的信件如雪片般飞向肖华,足足20封。肖华被这份真挚打动,义无反顾地嫁给了张艺谋。

那时的他们是真心相爱的,张艺谋的付出和努力,肖华的坚定与信任,成就了一段美好的姻缘。只是谁也没想到,未来的路会如此坎坷。

一封信件引发的婚姻危机

一封信件引发的婚姻危机婚后的肖华,全力支持张艺谋的事业。张艺谋想考北电导演系,肖华出钱出力,一心只为丈夫的梦想助力。

然而,随着张艺谋从大学生一步步成长为知名导演,两人的差距逐渐拉大。1987年10月,一个看似平常的日子,却成为了肖华婚姻的转折点。

肖华在清理张艺谋衣服时,从口袋里发现了一封信。信的开头“你走了,把我的心也带走了”,瞬间让肖华警觉。展开信件,熟悉的名字“巩俐”映入眼帘。

彼时,张艺谋正在与巩俐合作拍摄《红高粱》。肖华不敢相信自己的眼睛,她将信和口袋里的其他东西放在桌上,期待张艺谋能给出解释。

但张艺谋发现信被展开后,选择了沉默,随之而来的是冷战。肖华隐隐猜到了丈夫的心意,她装作不知情,希望张艺谋能顾及家庭和女儿。但事与愿违,冷战一段时间后,张艺谋主动提出离婚。

那一刻,肖华看着眼前这个曾经无比熟悉的男人,感到无比陌生。曾经那20多封饱含爱意的信仿佛还在眼前,可如今一切都变了。

张艺谋的做法实在让人难以接受,肖华在他一无所有时陪伴左右,全力支持他的事业,却在他功成名就时遭遇背叛。这种行为不仅伤害了肖华,也伤害了他们曾经的感情和家庭。

寻找自我正式逆袭

寻找自我正式逆袭面对丈夫的背叛和离婚要求,肖华没有过多纠缠,她带着女儿离开了那个家。离婚后的肖华,看似失去了一切,没有了优渥的生活,只能住在破败的居民楼里,衣着朴素。但实际上,她却迎来了人生的新起点。

早在与张艺谋结婚前,肖华就怀揣着考大学的梦想。70年代初,她就渴望通过自己的努力考上大学。

然而,张艺谋并不支持她的想法,担心两地分居和没有共同话题。肖华考虑到丈夫的感受,放弃了自己的梦想。后来进了厂里,有机会进入“上海交大铸造工艺专业”,她还是为了张艺谋放弃了。但婚姻的破裂让肖华重新审视自己的人生,她决定重拾考大学的初心。

此时的肖华面临着诸多困难,年纪大了,记忆力不如从前,身边还有年幼的女儿需要照顾。但她没有被这些困难打倒,而是一边照顾孩子,一边努力学习。当得知西南大学作家班招收学生时,她果断报考。

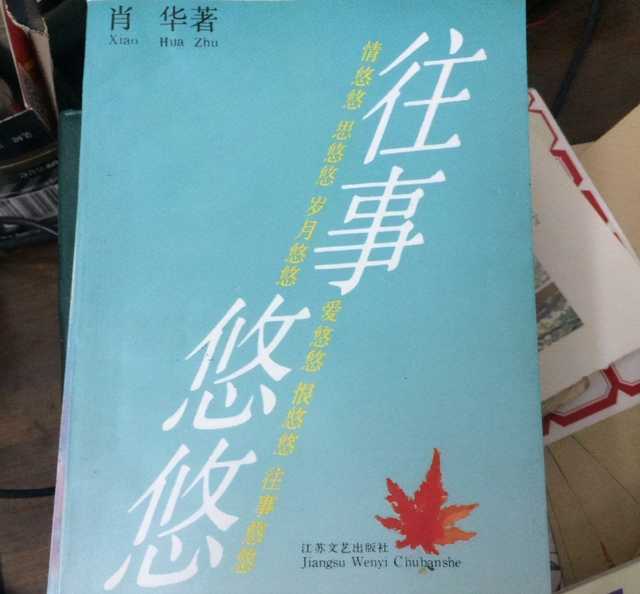

顺利通过水平考试后,却卡在了一个硬性条件上——作家班要求必须有书籍发表,而肖华的《往事悠悠》还只是手稿。她心急如焚,找到学校导师说明情况,最终她的作品得到肯定,得以破格录取。

肖华成功地从过去的婚姻阴影中走了出来,过上了自己梦寐以求的生活。她的经历告诉我们,女人不能为了婚姻失去自我,无论何时都要有重新开始的勇气。

而且,她将“独立自强”的精神传递给了女儿张末。张末跟随父亲的脚步走上导演之路,在2024年成为北京国际电影节的评委,这无疑是对肖华最好的回报。

在那个特殊的时代背景下,许多女性因家庭和传统观念束缚,放弃了自我追求。但肖华的选择有着特殊的时代意义。当时社会对女性的角色定位较为单一,多以家庭为核心。然而肖华能冲破这种束缚,勇敢追求学业,是女性意识觉醒的一种体现。

从心理学角度看,她在遭受重大情感创伤后,没有陷入自怨自艾,而是通过设定目标(考大学)来重建自我价值感,这符合创伤后成长理论。她的经历为后来在困境中的女性提供了一种可借鉴的心理调适与人生转变的范例。

结语

结语肖华与张艺谋的婚姻,从甜蜜开场到悲伤落幕,但离婚后的肖华却完成了人生的逆袭。她失去了一段失败的婚姻,却收获了真正属于自己的人生。她考取了大学,培养出优秀的女儿,成为了自己生活的主宰。

所以,谁说肖华不是人生赢家呢?她用自己的经历向我们证明,生活的挫折并不可怕,只要有勇气重新出发,就一定能迎来属于自己的辉煌。