1957年初,《诗刊》杂志上曾经刊登过一首毛主席的诗词:《忆秦娥·娄山关》。

“西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎5喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。”

娄山关,是贵州北部进入四川的重要通道,是川贵两地的交通要隘。

《贵州通志》中曾说它是“万峰插天中通一线”,历来是各方势力的必争之地。

1965年的秋天,已经年近七旬、在北京西北郊区吴家花园疗养的彭德怀突然接到命令,要他赶紧到走一趟,毛主席有重要的任务要交待。

接到这个消息,彭德怀来不及细想,赶紧回到里屋,把平日里穿着的一身粗布衣服脱了下来,从衣柜里翻出一身用塑料纸包裹得严严实实的制式军装。

换好衣服之后,这位饱经风霜的老将军朝着中南海赶去。

在丰泽园内的菊香书屋,彭德怀再次见到了已经6年未见面的毛主席,他神色激动地走上前去,伸出双手与对方紧紧握在一起。

“主席,听说组织上有重要任务要交给我?”

彭老总一边说着,眼神中满是激动。

自从1959年庐山会议之后,他一直赋闲在家中,每天除了晒晒太阳、在院子里干点农活,基本没有其他事可做。

虽然彭老总已经年近七旬,这样的生活对他来说也算是娴静,但他毕竟是战争年代走出来的共和国元帅,戎马一生的老军人怎肯这样虚度光阴呢?

所以,此时的彭德怀心情格外激动。

毛主席拍了拍他的肩膀,语重心长地说道:“现在大西南三线工程已经开始了,我想让你去担任第三副主任,你看怎么样?”

彭德怀听闻,当即表示:“只要是革命需要,我做什么工作都可以”。

对于彭德怀的这个反应,毛主席十分满意,新中国最需要的就是这种不怕困难、勇往直前的干部。

可是,毛主席还有几分担忧,彭老总带兵打仗勇猛、但火爆的脾气在部队里也是出了名的,万一他到了大西南之后,和当地的行政干部走不到一起去、那该怎么办呢?

思来想去,毛主席决定再问一下彭老总的意思。

“彭老总啊,你带兵打仗的能力在部队里可是数一数二的,但工业建设方面没有经验,所以组织上考虑让你做第三副主任,到那里之后还有三个‘顶头上司’,这一点没问题?”

听到这句问话,彭德怀再次打起包票,不干出点成绩来、绝不回北京。

那么,这个“大西南三线工程”究竟是怎么一回事?

毛主席对彭老总说的话中,那三位“顶头上司”究竟是谁呢?

1上世纪60、70年代,因为国际局势的动荡,我国依照国境线战略地位的重要性、也就是受外敌侵袭的可能性,从沿海地区、边疆地区向内地收缩,划分了三道线。

一线指的是沿海、边疆的前线地区。

三线指的是川、贵、云、陕、甘、宁、青等内陆地区。

二线则是除一线、二线之外的中间地带。

三线地区由于经济落后、工业力量薄弱、自然环境恶劣、交通极为不便、人才稀缺等条件的限制,自新中国成立之后发展极为缓慢。

但是,由于这些地区处于我国的腹地,一旦有大的战争打响,则成为战略大后方,其地位十分重要。

所以,上世纪60年代初,我国刚刚完成第二个五年计划之后,中央便提出了推动“大西南三线工程”建设的要求,要竭尽全国的力量,将大西南建设成一个能源、工业发达的地区。

当时担任国家计划委员会副主任的薄一波同志视察四川时,就曾站在长江沿岸,指着那奔腾的江水感叹道:“咱们国家很少有像攀枝花这样同时拥有巨大矿产与水资源的地方,这是未来建设新型工业基地的最佳地区。”

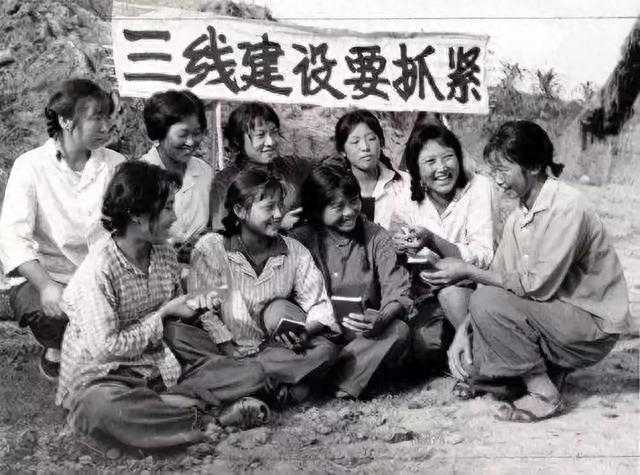

当“支援大西南三线建设”的口号喊响之后,全国约有300多万知识分子、技术骨干们来到了这片群山峻岭之间。

他们靠着头脑中的智慧、和辛勤的劳动,在这片贫瘠荒凉的土地上,建设起了1100多所大中型工矿企业、科研单位。

当这项“大搬迁”工作如火如荼开展的时候,一些问题也逐渐显现出来。

毕竟大西南地区和一线、二线地区相比,生活环境要艰苦许多,有一小部分思想不坚定的同志难免会有怨言。

再者,此次工作所涉及的人员众多,他们抵达大西南之后的安置问题也着实令人感到棘手。

所以,在这种情况下,中央的领导们意识到,必须找一个能力出色、威望极高、且能够委以重任的人,来协助当时的中共中央西南局开展工作。

而此时,毛主席的心中想到了一个最佳人选:彭德怀。

2那个时候的彭德怀,定居在北京西北郊区的吴家花园,自从1959年政治局扩大会议之后,他便一直处于赋闲的状态。

这种生活对于已经60多岁的老者来说,确实是十分悠闲的,他也乐在其中,闲暇时光便会将一腔热情投注于院子里的花花草草、和那一块不是很大的菜园子。

1965年9月的一天,一位“不速之客”闯进了这片“世外桃源”,待彭老总看清来者之后,心情立刻愉悦起来。

“原来是咱们的彭真市长啊,不知大驾光临有何贵干?”

来者正是时任北京市长的彭真,他知道彭老总喜欢开玩笑,于是快步走到了他的身旁。

彭真接过彭老总手中的锄头,小心搀扶着他来到院子旁的藤椅上落座,随后才说明了来意。

“彭老总,中央对您有重要的任命,希望您现在去见一见毛主席。”

听到这个消息,彭德怀心中激情澎湃。

在赋闲的这6年时间里,他无时无刻不在希望能够复出参加工作。

按照他的话说,自己虽然年纪大了,但还是可以为国家和人民再做一些事情的。

于是,彭德怀赶紧回到房间,将身上沾满泥土的衣服、换成了那身崭新的军装,跟随彭真火速赶到了丰泽园。

毛主席早已在菊香书屋内等候多时,当他见到匆匆赶来的彭德怀之后,便开门见山地说出了希望彭德怀到大西南三线工程任职的事情。

对于这项任务,彭老总犹豫了片刻,随后说道:“主席,只要是革命需要,我干什么都行”。

“只不过,我对工业建设没有经验,怕耽误事情”。

对于彭老总的态度,毛主席十分高兴,至于没有工业建设经验,大可不必担忧。

毛主席是这样说的:“你去那里最合适,我也最放心。这是党中央对你的信任,如果谁有异议,就让他来找我,你就放心大胆地去干”。

有了毛主席的打气,彭德怀这才答应了下来。

考虑到彭老总是军人出身、脾气率直火爆,所以在临行之前,毛主席特意嘱咐他一定要和身边的同志们搞好关系,尤其是那三位“顶头上司”。

这三人正是李井泉、程子华、阎秀峰。

李井泉当时担任大西南三线建设委员会主任,在战争年代曾任晋绥军区政委,协助过彭老总领导的第一野战军解放大西北。

他与彭老总是比较熟悉的,所以配合起来问题不算太大。

当不久之后,贺龙元帅先行抵达攀枝花之后,李井泉就曾拍着胸脯保证,一定会在生活和工作上照顾彭老总。

程子华任大西南建设委员会的常务副主任,他对于彭老总格外敬重。

当彭德怀刚刚抵达大西南之后,程子华便激动地向这位老前辈汇报了工程建设的进度情况。

阎秀峰任大西南建设委员会第二副主任,因为在战争年代,他一直在后方从事政治工作,很少与军队有交际,所以是三个人中对彭老总最陌生的。

那么,彭老总抵达大西南之后,是如何开展工作的呢?

3

31966年11月30日,彭德怀抵达成都,还没来得及休息,第二天便来到工程第一线视察工作。

当他参观完攀枝花煤矿之后,十分严肃地对企业负责人和当地领导说道:“巷道支撑千万不能马虎,一定要保证工人们的安全”。

彭老总之所以要做出这样的强调,是因为他是乘坐火车抵达的成都,当火车行驶在刚刚修建完成的成昆铁路上时,车窗外的一幕让他感到好奇:铁路两旁的山坡上,竟然有许许多多的小土包。

彭德怀连忙问随行的工作人员:“这些小土包是干什么呢?”

工作人员随着手指的方向望去,沉默了半响才说道:“那是修筑铁路时,牺牲烈士们的坟茔”。

听到这话,彭老总沉默了。

那个时候,我们并没有先进的技术与设备,开凿隧道、架设桥梁大部分都要靠人力。这样的土方法,也就导致工人们的安全存在很大隐患。

第二年3月份,彭德怀来到了雅安市石棉县。

当他得知,当初红军长征时,为部队摆渡过河的一部分船工们仍健在的时候,便执意前去探望。

经过简单的闲聊,彭老总得知老船工们生活十分窘迫,为了贴补家用,不得已撑着年迈的身体继续摆渡。

这种情况让他十分心痛,告别时特意给老船工们留了几十元钱,并且告诉石棉县委的同志,一定要想办法解决老百姓的生活难题。

在大西南工作的这段时间里,彭德怀保持着拮据的生活,因为他明白,为了搞大西南三线建设,国家消耗了大量的人力物力财力,工人们省吃俭用,就是为了省出点钱支援建设。

自己作为这里的副主任,自然要起到带头作用,不能寒了大家的心。

曾参加过大西南建设的老一辈革命家们曾这样说过:“我们这代人所做的事,只为了后人能忘掉这一切,等他们理解不了我们为什么做这些事,那时的国家一定已经好起来了。我们的付出也值了。”

经过老一代人呕心沥血地建设,大西南地区一改往日的落后与贫穷,现如今面貌已焕然一新。

这正是那场功在千秋的“大西南三线工程”发挥的作用。

前人栽树、后人乘凉,老一辈人付出辛勤的汗与血,才让现在的我们过上了无忧无虑的幸福生活,我们不仅应懂得感恩,更应该将这种精神传递下去。

评论列表