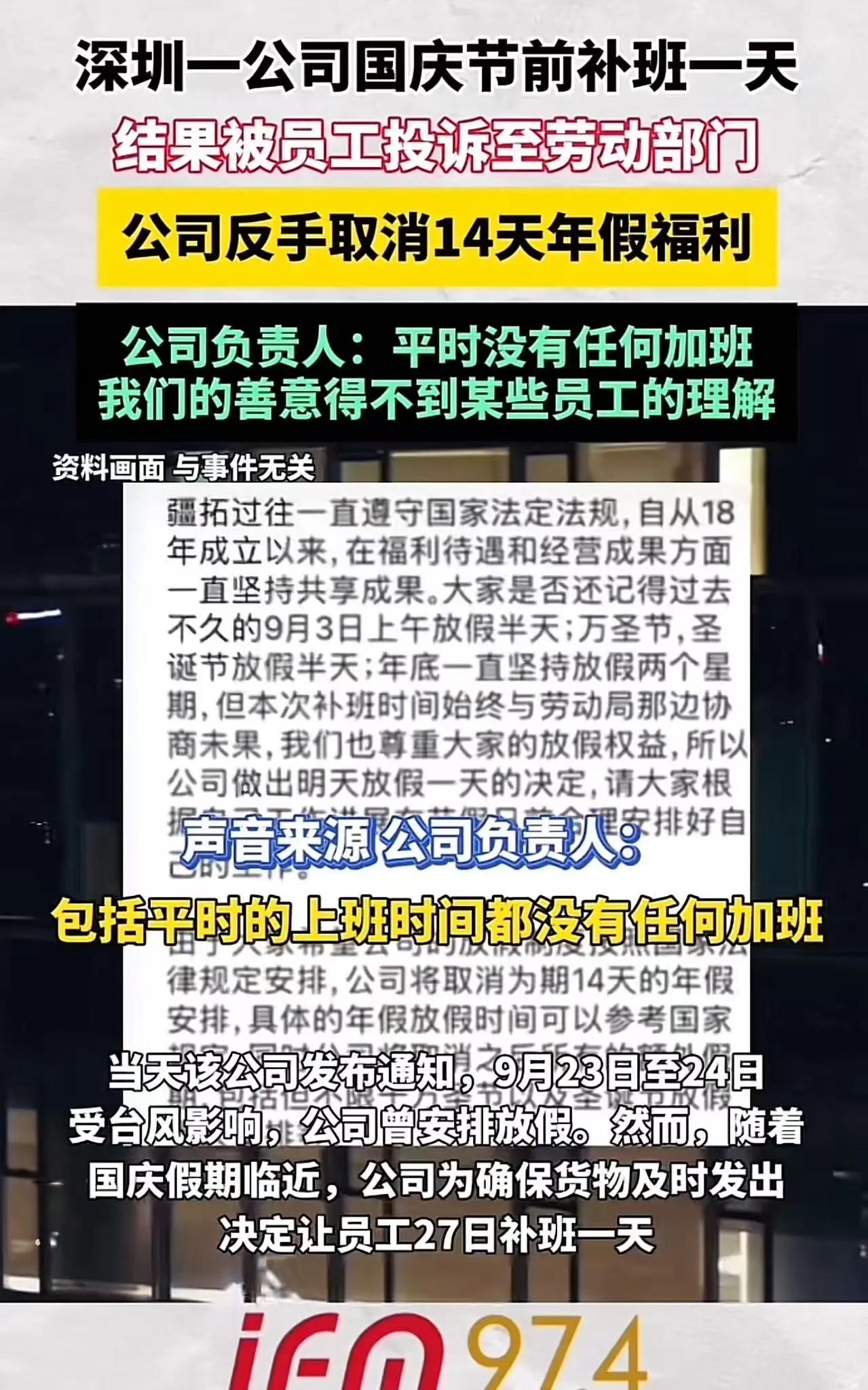

在这个国庆假期即将到来的节点上,深圳某知名企业的“补班风波”再次点燃了网友们的热议。事情的起因很简单:由于台风影响,公司原本宣布9月27日为休息日,然而为了确保节前货物的及时发出,企业在假期临近时突然要求员工“补班一天”。这一变动,瞬间在员工中引发了轩然大波。 从表面看,这是企业的责任感与效率的体现,但深究起来,却折射出当下职场人与企业之间微妙的关系: 一方面,企业为了业务的顺利推进,不得不在节假日前夕临时调整安排,体现出对市场的敏锐反应和责任感。毕竟,货物的准时发出关系到公司信誉,也关系到员工的薪酬和企业的生存。谁都知道,现代商业环境的激烈竞争,没有一点“硬核”精神,怎么赢得市场?公司提出“补班一天”,其实是站在了“责任”与“压力”的角度,试图保障订单的完成。 但另一方面,员工的反应也极其真实——“被投诉至劳动部门”、“取消14天年假福利”,这背后折射出的是员工对“合理权益”的坚守和对企业“人性化管理”的期待。有人说:“公司玩不起,员工也是人,谁都不想在假期被强制工作。”有人则认为:“企业这么做,是在逼员工忍受底线,长此以往,企业的凝聚力会受到严重影响。” 这场“补班风波”,实际上折射出当代职场的两难:企业在追求效率、利润最大化的同时,是否也应该兼顾员工的合理权益?员工是否应该在节假日享有应有的休息时间?这不仅仅是个“对与错”的问题,更是一个关于“人性与责任”的深刻讨论。 我们不得不问: 为什么在现代社会,节假日变得如此“脆弱”?为什么企业为了“效率”可以随意“剥夺”员工的休息权利?这背后,隐藏的是怎样的社会价值观?是“效率优先”,还是“人本关怀”?答案或许并不复杂,但也绝非简单。 有人说:“支持公司!人就是不能太惯了。”这句话虽然激烈,却也反映了不少人的心声——在快节奏的生活中,似乎“吃点苦”已经成为“成长”的标配。企业的“硬核”作风,似乎也成为了“拼搏精神”的象征。 然而,也有人站出来反驳:“公司玩不起,员工被逼到极限,谁还愿意留在这个环境?”在这个“拼命三郎”的时代,长时间的高压工作,是否已经让许多年轻人失去了生活的平衡?他们渴望的,不是无休止的“拼搏”,而是尊重与理解。 这场风波,最终的意义或许在于: 我们需要重新审视“工作与生活的边界”。企业不能只追求短期利益,更应关注员工的幸福感和归属感。员工也应明白,合理的付出,是彼此尊重的基础,而不是无底线的“忍耐”。 在这个节骨眼上,或许我们都应该反思:企业的“责任”到底在哪里?员工的“权益”又该如何维护?只有找到平衡点,才能让职场成为一个既能激发潜力,又充满温度的地方。 这场“补班风波”或许只是个开始,但它提醒我们:在快节奏的社会里,守住人性底线,比任何“效率”都重要。我们期待,未来的职场,能在责任与温暖中找到那条最合适的平衡线,让每个人都能在工作中找到尊重的价值 你怎么看这场“补班风波”?是支持企业的责任感,还是坚守员工的权益?欢迎留言分享你的看法,让我们一起讨论这个关系到每个人切身利益的话题。