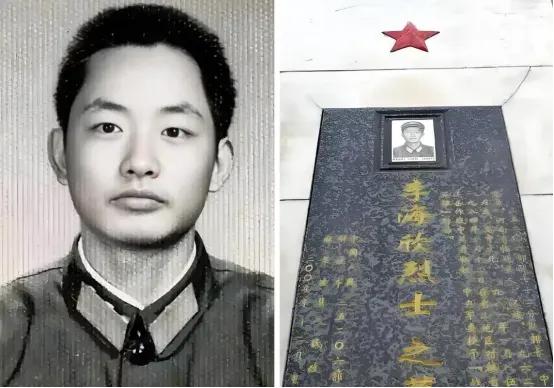

1984年,解放军排长下山巡逻,路上偶遇3名解放军,排长看了对方一眼,感觉不对劲,就用越南话大喊:“缴枪不杀!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1984年的老山前线,一把崭新的81式步枪在阳光下泛着金属光泽,这个画面看似平常,实际上却藏着致命的矛盾,那一年81式步枪刚刚开始批量装备部队,主要配发给侦察兵和主力作战单位,普通的巡逻士兵手中握着的,大多还是服役多年的56式冲锋枪。 当三个身穿解放军制服的身影出现在李海欣面前时,他们肩上扛着的,正是这种还未普及的新式武器。 李海欣来自河南临颖的农村,1981年参军入伍,他15岁那年曾用废旧零件修好村里坏掉的拖拉机,为生产队节省了200元修理费,这种对细节的敏感和逻辑思维能力,在军营里得到了进一步磨练。 从普通士兵到班长再到代理排长,他对装备性能、部队编制、战场规律的理解,早已超越了课本上的知识。 更重要的是,他从8岁起照顾村里孤寡老人杨恩妮长达多年,学会了通过观察细微之处来理解他人的真实状态,这些看似与军事无关的生活经历,最终在战场上转化为一种难以言说的直觉。 1984年6月17日,李海欣奉命率领14名战士坚守142高地,这个只有3000平方米的阵地位于松毛岭最前沿,三面被越军包围,距离敌方阵地仅有200米。 在这样的环境中生存,每个士兵身上都刻着战场的印记,军装在一周之内就会被山石和荆棘磨出破损,裤腿上沾满泥渍和汗碱,衣领处因为长期出汗而泛白。 战士们的背包里塞满了压缩饼干、急救包、胶布和细绳,腰间挂着水壶和备用弹夹,这些都是在前线生存的必需品,碰到同部队的战友,大家总会停下来打个招呼,递根烟或者问一句"吃了没",这是战场上难得的温情时刻。 7月11日清晨,按照以往的规律,越军此时应该开始炮击,李海欣让战士们躲进猫耳洞,自己却感到异常的安静反而更加危险,他带着两名战士下山巡逻,走了不到一公里,就遇到了那三个人。 李海欣的目光首先落在他们的武器上,三把81式步枪,在当时的前线部队中,这种配置只可能出现在执行特殊任务的侦察分队,普通巡逻兵不可能人手一把新枪。 他的视线继续移动,发现这三人身上除了水壶和弹夹,连最基本的巡逻背包都没有,前线的士兵不可能空手出门,没有压缩饼干意味着无法应对突发情况,没有急救包在受伤时就是死路一条。 更让李海欣起疑的是他们的军装,崭新的布料在阳光下显得格外刺眼,衣角没有任何磨损痕迹,裤腿上看不到一点泥渍,这在前线几乎是不可能的事。 142高地周围的山路泥泞难行,战士们每天都要在碎石和草丛中穿梭,军装磨损是常态,这种干净,在战场上就是一个巨大的异常信号,李海欣试图和他们搭话,对方用广东口音回应。 这个细节进一步加深了他的怀疑,当时驻守老山的部队主要来自云南、四川、广西,广东籍战士本就稀少,三个巡逻兵恰好都是广东人,这个巧合太过刻意。 李海欣注意到,当他主动表示关心时,这三人的反应冷淡而急促,真正的前线战友见面,哪怕再忙也会寒暄几句,这种基于共同经历的情感联结是自然流露的。 这三人却急于离开,眼神闪烁,话语敷衍,完全没有战友之间应有的亲近感,跟着走了一段路,李海欣发现他们的步态也有问题。 前线士兵长期在布满碎石和可能埋有地雷的山路上行走,脚步会自然而然地变得谨慎沉稳,目光会不断扫视地面和周围的草丛,这三人却走得轻飘飘的,像是在平地上散步,对脚下可能存在的危险毫无警觉。 所有的细节在李海欣脑海中迅速串联,武器配置不符、装备缺失、服装崭新、口音异常、行为冷漠、步态轻浮,每一个单独看或许可以解释,但叠加在一起就只能指向一个结论:这三人不是解放军。 李海欣需要最后的验证,他突然用越南话大喊:"缴枪不杀!"这四个字对真正的解放军战士来说只会引起困惑,但对越军特工却是母语的本能刺激。 三人的身体瞬间僵硬,这个应激反应彻底暴露了他们的身份,李海欣和两名战士迅速举枪,在对方反应过来之前将其击毙,从他们身上搜出的微型电台和标注着我方火力点的地图,证实了李海欣的判断。 7月12日凌晨,越军调动400多人对142高地发起猛攻,李海欣率领14名战士,在炮火支援下血战11个小时,击毙104名越军,战斗中,一颗子弹穿过他的左胸,他用最后的力气爬向引爆点,按下电钮后壮烈牺牲,年仅22岁。 中央军委授予他"战斗英雄"称号,142高地被命名为"李海欣高地",那次巡逻中识破的三名越军特工,只是他无数次用生命捍卫阵地的一个缩影,他看出的破绽,本质上是用战场经验和对战友的深刻理解,筑起的一道无形防线。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——李海欣