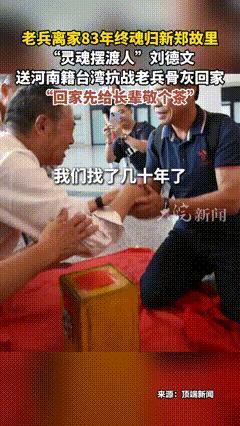

[太阳]先生大义!7月2日,郑州一男子抱着一个书包,背着一个书包,走着走着,突然跪在了地上,都以为他身体不舒服,原来他是“灵魂摆渡人”,在22年的时间里先后护送300余位老兵魂归故乡安葬,书包里放的正是2位在台豫籍老兵的骨灰! (信息来源:台海网——台里长22年奔走两岸 送三百老兵骨灰回大陆) 7月2日的郑州新郑机场,人群中,刘德文的身影格外扎眼。 他胸前与背后各挎着一个双肩包,帆布包带深深勒进肩头。 每个十二公斤的重量里,装着两位抗战老兵的骨灰,一位魂牵河南新郑,一位梦萦陕西渭南。 航站楼外的接机区,河南籍老兵靳致钦的家属们早早等候在此。 一位亲属缓缓蹲下身,将红绸布仔细铺在地面,像是在为亲人铺设回家的红毯。 身后二十多位亲属望着走来的刘德文,压抑许久的情绪瞬间决堤,抽泣声此起彼伏。 刘德文放缓脚步,在红绸布前轻轻跪下双膝。 他的动作缓慢而郑重,随后小心翼翼地拉开背包拉链,缓缓取出双手骨灰罎,捧着稳稳放在红绸布中央。 这一跪,没有惊天动地的声响,却让在场者无不动容。 正如网友所言,他跪的不是冰冷的地面,而是稳稳接住了老兵们漂泊半生的乡愁。 当 “伯伯,回家了” 这句轻语落下时,亲属的哭声更甚。 漂泊多年的靳致钦,终于在这一刻魂归故里,与等候半生的亲人 “重逢”。 这样动人的场景,58岁的刘德文在过去22年里,已经经历了300多次。 2003年,彼时刚接任台湾高雄某社区里长的他,第一次走进社区便注意到那些特殊的老人。 他们大多是当年随国民党军队撤退到台湾的大陆籍士兵。 这些老人总爱坐在社区的老槐树下,用带着乡音的话语念叨着故乡的地名。 乡愁如同藤蔓,缠绕了他们大半生。 刘德文在与老人们的朝夕相处中,渐渐读懂了他们眼中的眷恋。 那年春天,一位拄着拐杖的老兵提着两瓶酒,步履蹒跚地走进刘德文的办公室。 老人握住他的手,眼中满是恳求,希望刘德文能在自己百年后,将骨灰带回大陆故乡。 面对这份沉甸甸的托付,刘德文没有丝毫犹豫,郑重点头应下。 不久后,老人离世,为了兑现承诺,刘德文拿出自己的积蓄,办理繁琐的手续,跨越海峡将老人的骨灰送往湖南故乡。 当看到老人亲属抱着骨灰罎痛哭流涕的模样,他在心中暗下决心,要帮更多老兵完成 “落叶归根” 的心愿。 从此,刘德文踏上了这条 “灵魂摆渡” 之路。 在护送骨灰的途中,刘德文始终保持着对老兵的敬畏。 每次,他都会放进背包背在胸前,双手轻轻托着,这样既能保护好骨灰罎,也能让老兵看清楚回家的路。 即便一次要护送三位老兵的骨灰,他也坚持将所有背包扛在身上。 沉甸甸的重量压得他肩膀时常酸痛,却从未让他放慢脚步。 旅途中,他还会为骨灰罎买下专属的座位或床位。 在他眼中,抗战老兵曾守护中华民族,他们的灵魂不该被当作行李对待,理应和生者一样,拥有一个属于自己的位置。 随着刘德文的事迹传开,越来越多人通过网络找到他,希望能寻回因意外而失散的亲人。 面对每一份求助,他都尽心尽力,哪怕只有一个名字,也会四处奔波寻找线索。 寻找离世多年的老兵并非易事,亲属往往只能提供姓名等简单信息。 但即便是信息再怎么简单,他也会尽心尽力,只为能更快帮寻亲者找到希望。 他总说,“要再快一点。” 因为许多寻亲老人年岁已高,他怕他们等不到与亲人 “团圆” 的那天。 22年里,刘德文用脚步丈量着两岸的距离,用行动践行着 “竭尽所能帮大家圆梦” 的承诺。 他在海峡两岸搭建起一座思念的桥梁,让三百多位漂泊的老兵魂归故里,也让更多家庭的等待有了圆满的结局。 那机场前的一跪,不仅接住了老兵的乡愁,更接住了两岸同胞心中那份沉甸甸的亲情与牵挂。