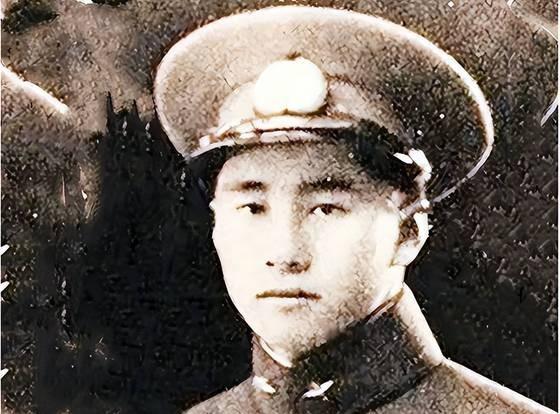

1938年,在武汉“4.29空战”中,国军飞行员陈怀民在击落一架敌机后,遭到5架日机围攻,他驾驶的战机多处中弹,油箱着火浓烟滚滚。 1938年,那一年,南京刚刚失守,武汉成了事实上的战时首都,全国的目光都聚焦在这里。日本侵略者以为拿下武汉就能让中国屈服,于是发动了疯狂的进攻。天,成了最先燃烧的战场。 故事的主角,陈怀民,就是当时中国空军的一名飞行员。小伙子是江苏镇江人,家境不错,本可以安安稳稳过日子,但他选择了飞上蓝天,保家卫国。用他侄子(后来过继给他当儿子)陈德老先生的话说:“陈怀民每次上飞机,都想跟日本人拼命,从没想着回来。” 1938年4月29日,这天是日本天皇的生日,日军想搞个“献礼”,派了大量飞机轰炸武汉。我们的空军英雄们早就等着他们了。下午两点半,空战打响。 陈怀民驾驶着他的霍克-III战斗机,像一把出鞘的利剑,直插云霄。开战才5分钟,他就干净利落地干掉了一架日军轰炸机。漂亮!武汉三镇的百姓在地面上看得真真切切,欢呼声响成一片。 但紧接着,情况急转直下。 击落敌机的陈怀民,瞬间成了日军的眼中钉。五架敌机像疯狗一样把他团团围住,子弹像雨点一样泼过来。双拳难敌四手,陈怀民的战机很快多处中弹,机翼被打穿,更要命的是,油箱着火了,浓烟滚滚。 那一刻,他面临一个选择:跳伞。 跳伞,他有很大机会活下来。凭他的技术和功绩,他依然是空军的王牌,未来的战斗还需要他。这是最理性的选择。 但他没有。 或许,是胸口中弹的剧痛让他无法完成跳伞动作;或许,是他看到地面上那些仰望天空的同胞,不忍心让他们看到中国飞机坠落的场景;又或许,是他想起了自己“从未想着回来”的誓言。 在生命的最后关头,陈怀民做出了一个让所有敌人都胆寒的决定。他猛地一拉操纵杆,那架燃烧的战机,像一头愤怒的雄狮,调转方向,朝着离他最近的一架日机,狠狠地撞了上去! 天空中爆出一团巨大的火球,两架飞机瞬间解体,拖着黑烟和火焰坠入长江。 那一刻,22岁的陈怀民,把自己和他的战机,化作了射向敌人的最后一颗子弹。他用生命,在武汉的上空,写下了一个大写的“人”字。 他,也成了世界空战史上,有记载的第一位与敌机对撞的飞行员。 一个月后,陈怀民的遗体在长江边被找到。人们为他举行了盛大的追悼会,两万多人自发前来送行。周恩来代表中共中央送上挽联:“捐躯报国”“义薄云天”。 而在被陈怀民撞下的那架日机残骸里,人们找到了日本飞行员高桥宪一的尸体。在他的口袋里,有一封他妻子美惠子写给他的家信,信里充满了对战争的厌倦和对丈夫的思念。 这封信,辗转到了陈怀min的妹妹,当时只有20岁的陈难(原名陈天乐)手中。哥哥的牺牲,让她悲痛欲绝。但当她读完这封信,看到一个同样在战争中失去丈夫的日本女人的哀泣时,她做出了一个让我们今天所有人都为之动容的决定。 她给美惠子写了一封回信。 这封信里,没有国仇家恨的宣泄,反而充满了超越民族界限的同情和反战思想。她写道: “我决不因为日本军阀侵略我国而去仇恨到您,我更深切了解你们在疯狂军阀压迫下的痛苦。” 她还说:“怀民哥的死,是他自己的光荣……我盼望有一天,让我们的手互相友爱地握着,去建立一个永久和平幸福的世界。” 一个刚刚失去至亲的中国女孩,却能对敌人的妻子说出这样的话。这是何等的胸襟和气度!这封信后来经作家郁达夫的推荐,在报纸上发表,轰动了整个中国。 它告诉世界,我们中国人,为何而战。我们不为仇恨,不为侵略,我们为的是守护自己的家园,为的是维护那份最朴素的正义和人道。我们的坚韧,不仅体现在战场上的视死如归,更体现在这份刻在骨子里的仁爱与和平的期盼里。 记住陈怀民,记住那些在危难时刻挺身而出的英雄。不是为了记住仇恨,而是为了明白我们从何而来,为了知道我们今天所拥有的一切,是多么的来之不易。