第五届世界生物圈保护区大会于2025年9月22日至25日在杭州召开。本届大会是首次在亚洲举办的世界生物圈保护区大会,也是联合国教科文组织成员国参与范围最广的一届大会,来自全球150多个国家和地区的约4000名代表汇聚杭州,围绕“塑造人与自然可持续的未来”展开深度对话。

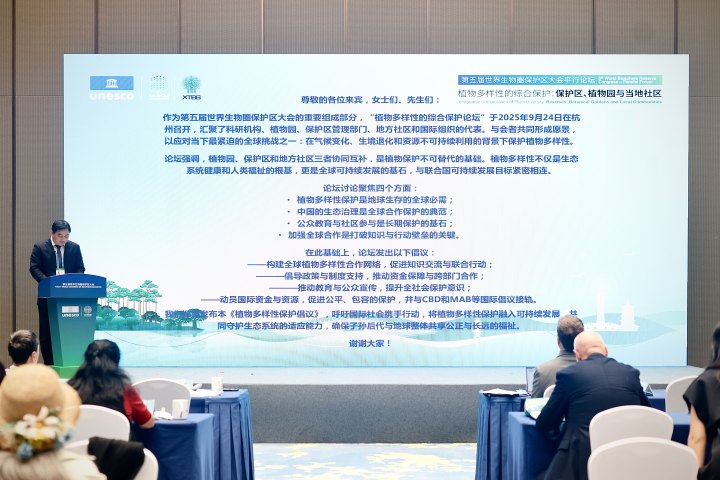

9月24日上午,由浙江省人民政府主办、中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)承办的“第五届世界生物圈保护区大会-植物多样性的综合保护:保护区、植物园与当地社区”平行论坛举行。

论坛聚焦植物多样性保护的全球挑战与实践探索,强调保护区、植物园与社区三方的互补与协同。来自联合国教科文组织、国内外植物园、自然保护区及社区的200余位专家学者与保护实践者齐聚杭州,围绕保护协同机制创新、国家植物园体系建设经验、公众教育与社区共建等议题展开深入探讨,共同发布《植物多样性保护倡议》。

倡议书提出了四条具体行动路径:建立全球协作网络、推动政策与制度支持、加强教育与公众宣传、动员全球资源,实现公平包容的植物多样性保护合作。

7位国内外顶尖专家发表主旨报告,从国家战略、国际经验、技术创新等维度,全面剖析植物多样性保护的现状与未来方向。

中国科学院广州分院院长、华南国家植物园任海研究员指出,中国现有36866种高等植物,其中5341种(14.45%)因自然和人为干扰而受到威胁。在受威胁植物中,2239种(41.9%)同时受到就地和迁地保护,512种(9.6%)尚未受到任何形式的保护。要保护、恢复和可持续利用植物多样性,推动形成涵盖主流化、实现路径、保护与发展模式以全民保护行动的国家战略,以实现“人与自然和谐共生”的理想目标。

生态环境研究中心研究员徐卫华围绕中国生物多样性的现状和保护工作展开,明确中国将生物多样性和生态系统服务纳入主流,重组保护地体系,推动国家公园和国家植物园体系建设。

国际植物园保护联盟(BGCI)区域项目主任JoachimGratzfeld强调,植物保护长期面临资金不足的困境,但植物园作为“科研-保护-教育”枢纽,已超越传统迁地保护职能。BGCI覆盖100余国的网络正推动树木保护项目,其中与中国合作的100余种受威胁树种保护行动,涵盖繁殖技术研发、就地管理与公众教育,为全球植物保护提供跨学科协作范本。

新加坡植物园森林与树木研究部主任ChuckCannon以新加坡“自然之城”愿景为例,展示植物园如何通过150余年的标本科学、长期生态监测与恢复实践,连接就地与迁地保护、科研与公众参与。他提出,保护韧性源于“战略互补”,而非单一机构努力,这一模式为高密度城市的生物多样性保护提供借鉴。

深圳市仙湖植物园主任罗栋分享了“植物园进校园”项目成果。该项目覆盖深圳112所学校,建设43个科学化空间,通过AI拍学机、3D交互展示柜等技术,构建“教具-展览-实践”三维教育体系,让青少年成为生物多样性保护的“行动者”。

北京大学生命科学学院姚蒙研究员发布空气环境DNA(eDNA)监测新技术——利用静电除尘布采集空气中的生物遗传片段,无需复杂设备,几天内即可在单一采样点检测出485种植物与132种脊椎动物。目前该方法已应用于全国公民科学计划,让“人人参与监测”成为可能。

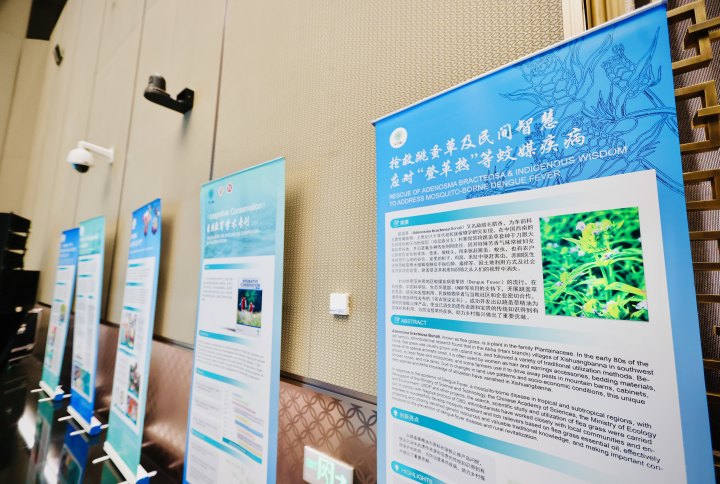

版纳植物园研究员陈进结合20年实践,阐述国家植物园在整合就地-迁地保护、提升社会-生态韧性中的核心作用。他介绍,版纳植物园在西南热区联合当地社区与保护机构,推动热带雨林恢复与民族传统知识保护,为“保护与发展平衡”提供基层实践经验。

围绕保护区与植物园如何协同应对物种灭绝、生境破碎等全球性挑战,“就地—迁地”保护融合新模式,生态教育如何转化为公众行动,传统知识如何助力可持续保护实践等议题,联合国教科文组织“人与生物圈计划”MaximilienGueze博士,中国科学院西双版纳热带植物园HaraldSchneider研究员,嘉道理农场及植物园SvenLandrein博士,TheHabitatGroup集团董事总经理DannyChua,中国科学院农业政策研究中心宋一青博士,重庆金佛山国家级自然保护区王霞正高级工程师,就相关议题展开讨论,并与参会代表热烈交流。

作为深耕植物保护事业六十余载的科研机构,版纳植物园保育了1.4万多种活植物,持续推进热带雨林恢复工作,更和当地少数民族社区紧密携手,一起守护住了生物与文化的双重多样性。

保护植物多样性这件事,从来没有国界之分。版纳植物园主任星耀武表示,本次论坛彰显了全球保护领域的核心共识:植物保护绝不能“单打独斗”,必须打破条块分割的壁垒,构建“科研-管理-社区”深度融合的协作网络,探索更具韧性的保护新路径。

此次平行论坛不仅呈现了中国在植物多样性保护领域的成果——从覆盖广泛的保护地体系到技术创新,更传递了“协同共赢”的理念。作为第五届世界生物圈保护区大会的重要组成部分,论坛为全球植物多样性保护搭建了“思想桥梁”,未来将推动更多跨区域、跨机构合作,助力实现“人与自然和谐共生”的全球愿景。