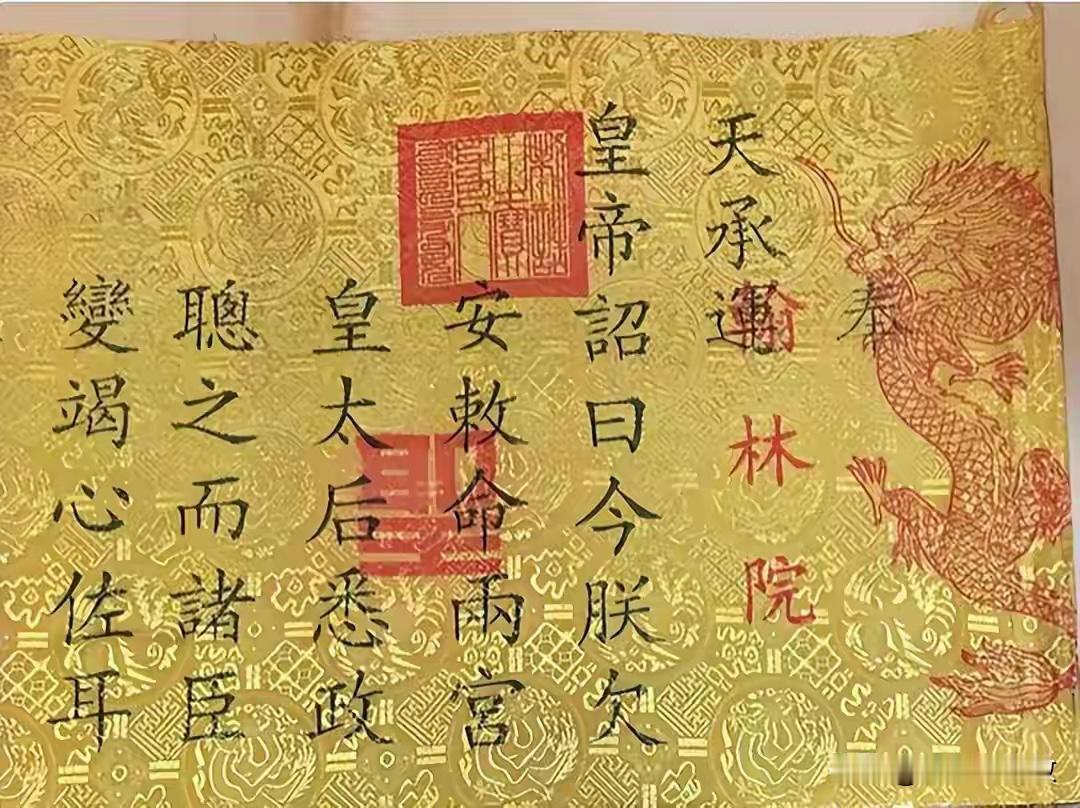

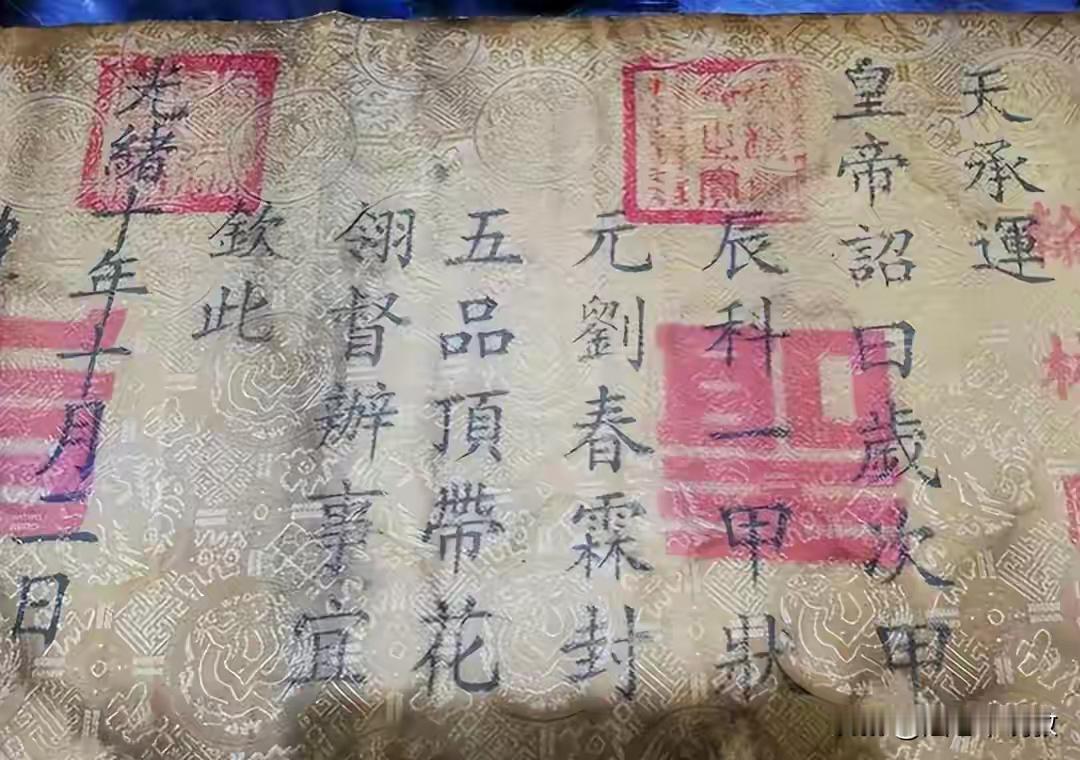

为何古代没人敢伪造圣旨?你看圣旨第一个字是啥,怎么造? 这问题听着简单,实则藏着古代皇权制度里最精密的防伪逻辑。很多人觉得圣旨就是块黄绸子加几句官话,真要仿造,找个手艺好的绣娘、练过书法的先生,说不定就能蒙混过关。可事实是,纵观整个封建王朝,伪造圣旨的案子屈指可数,不是没人敢想,是真的做不到。 先看那第一个字——“制”或者“诏”。别觉得就俩字好糊弄,这字的写法和位置,藏着第一道杀招。圣旨开头通常是“奉天承运皇帝,诏曰”,那“奉”字的位置大有讲究,必须写在特定的祥云图案上,而且这祥云的纹路、“奉”字的笔锋,都是宫里专门的匠人按固定范式来的。不同朝代的祥云样式还不一样,明朝的偏圆润,清朝的带棱角,连每朵云的卷数都有定数。更绝的是,书写圣旨的墨是特制的,里面掺了朱砂、金粉,甚至还有独家配方的香料,阳光下看会泛着特殊的光泽,寻常墨坊根本调不出来。 单这一个字就难倒了九成以上的造假者,后面的关卡更让人绝望。圣旨的布料不是普通丝绸,是“江宁织造”专供的云锦,这种料子用金线和孔雀羽线交织,图案多是龙纹或麒麟,每一寸的织造都有严格标准,民间私造一尺就得掉脑袋。而且圣旨的长度也有讲究,根据内容重要程度,短则两米,长则五六米,需要几个人一起展开,这布料的幅宽和密度,民间作坊根本达不到。 还有落款和印章。圣旨末尾会有颁布的年月日,以及皇帝的玉玺印鉴。那玉玺的材质、印文的字体、盖章的位置,都是礼部存档的机密。更关键的是,传递圣旨的流程像铁桶一样严密——从草拟到盖章,再到送达地方,每一个环节都有专人签字画押,出了问题能顺着链条一查到底。就说明朝,一份圣旨要经过内阁票拟、司礼监批红、皇帝御览、加盖玉玺、鸿胪寺宣旨这几道程序,每个环节的官员都得在圣旨背面签注姓名,谁敢在这上面动手脚,等于把自己的名字刻在刑场上。 有人可能会说,那要是买通所有环节的人呢?理论上可行,现实里根本做不到。古代对官员的监察极严,尤其是涉及皇权的事务,动辄就是“株连九族”的罪名。就拿清朝来说,负责起草圣旨的翰林院学士,家里三代都要被吏部备案,一旦出问题,亲戚里当官的全得受牵连。谁会为了一个不相干的人,赌上全家的性命? 再说了,伪造圣旨的动机无非是谋权篡位或骗取利益,但这事儿的风险和收益完全不成正比。你费尽心机造出来,可能刚拿出宫门就被侍卫识破——那些侍卫天天跟圣旨打交道,对布料、墨迹、印章的细节比谁都熟。就算侥幸送到地方,官员们接旨时要三跪九叩,还要捧着圣旨仔细端详,真有猫腻,当场就得喊人把你拿下。 说到底,古代的圣旨不只是一道命令,更是皇权的象征,它的防伪体系是和整个封建制度绑在一起的。从布料到文字,从流程到追责,每一环都透着“宁可错杀一千,不可放过一个”的严苛。在这种制度下,伪造圣旨不是技术问题,是拿全家性命开玩笑。 你说,要是放在今天,用现代技术能不能造出一份以假乱真的古代圣旨?各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。