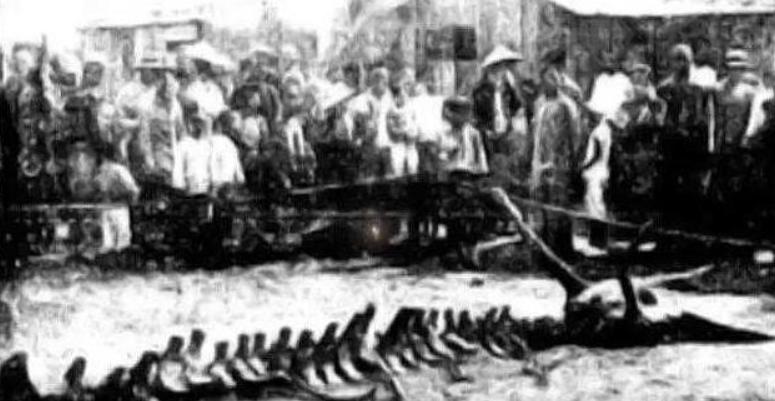

历史上的松花江坠龙是怎么回事? 在中国文化中,龙是最神圣的象征之一。父母在孩子成长过程中常说“望子成龙”,这不仅是一句期许,更代表了龙在中国人心目中是吉祥与力量的化身。几千年来,龙的形象深深烙印在文学、艺术与思想中。问题在于,龙究竟是虚构的神话动物,还是在现实中真的存在过? 围绕这个问题,社会上始终有不同观点。有人认为龙只是人类想象的集合体,融合了蛇身、鹿角、鹰爪等多种动物特征;也有人坚信龙曾经出现过,并将二十世纪著名的“松花江坠龙事件”作为证据。这一事件流传甚广,成为许多人心中最有说服力的“龙存在”的见证。 根据当年当地村民的回忆,1944年8月,在牡丹江南岸陈家围子村,出现了一件轰动全村的大事。几位出江打鱼的渔民偶然遇到村里人群聚集,打听之下得知“黑龙江的黑龙落到沙滩上了”。他们怀着好奇心凑近一看,发现沙滩上躺着一条巨大的黑色动物,长度大约十米,头颈比身体细长,头部像牛犊一样方形。它闭着眼睛与嘴巴,看似死亡,但眼角有成群苍蝇环绕。围观者以为它摔死了,于是村民还搭建起二十多米长的柳条棚为其遮盖。 然而,最令人震撼的是,几位目击者声称,这条“龙”在围观过程中突然动了眼皮,吓得苍蝇飞散。这让人们怀疑它并未死亡,而是在昏迷或休眠。整个场景让围观的渔民兴奋与惊惧交织,甚至以至于他们当日捕鱼都分心。事件很快在村里引发广泛议论,成为人们茶余饭后的焦点。 次日,渔民们再度前往探查,却发现那条巨兽已经消失,只留下地面的一条深沟。村民们解释说,龙在醒来后自己飞走了,但没有人真正见到它离开。这样的说法既符合传统关于龙能升天的想象,也增加了事件的神秘色彩。从此,“坠龙”成为地方流传不衰的传奇。 对于这一事件,后世众说纷纭。支持者坚信目击者不可能集体虚构,他们所见的确实是罕见的“龙”。怀疑者则认为,这可能是某种鲸类或大型水生动物搁浅,因外形特殊而被误认为龙。也有人认为,当地人出于对未知的敬畏,将自然现象与文化想象结合,赋予其“坠龙”的解释。科学上迄今没有确凿证据证明龙的存在,但类似的事件在中国历史中屡有记载,这说明龙在民间记忆与信仰中占据极高地位。 无论真相如何,松花江坠龙事件留下的最大意义,不在于是否真的发现了龙,而在于它如何折射出人们对未知的理解方式。面对难以解释的现象,人们往往将其与传统文化中最熟悉、最神圣的符号联系起来。龙作为中华文明的重要象征,成为承载这种想象的最佳载体。 因此,关于“龙是否存在”的答案或许永远无法给出定论。但从历史到现实,龙的形象已深植于中华文化之中,既是神话,也是精神寄托。即使所谓的“坠龙”未必真实,人们依旧愿意相信它可能发生过,因为这不仅关乎一种动物的存在,更关乎文化认同与民族心理。