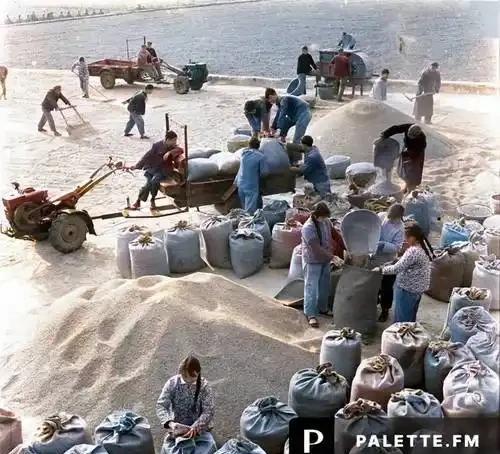

1234年的中原初春,卫州老农王二柱蹲在被战火焚过的田埂上,盯着手里半块发黑的麦种,迟迟不敢下种。 前一年蒙古灭金,兵戈过后,乡邻们要么逃散,要么被征去修营垒,谁也说不清这地里种出的粮食,最后会落进谁的口袋。 就在他犹豫时,村口传来马蹄声,却没像往常那样伴着抢掠的喧哗。几个穿着青色官服的人牵着马走来,为首的中年人捧着一卷羊皮册,身后跟着的小吏还扛着个木牌。 “老乡,可知这一片地有多少亩?去年收了多少粮食?”中年人操着半生不熟的汉话问,王二柱攥紧麦种,只敢含糊摇头。他见过太多军队拿“查田”当幌子,实则是为了抢粮。 可接下来的事让他愣住了:小吏把木牌插在田边,上面刻着“官督民耕,秋税什一”八个字;中年人则蹲下来,用手指扒开田里的焦土,说“这土还能救,先撒麦种,缺农具去县城里的‘劝农司’领,不要钱”。 直到后来他才听说,那中年人竟是刚灭了金朝的蒙古大汗窝阔台,而这趟中原之行,是为了推行一套让所有人都意外的“粮册制度”。 窝阔台此行的缘由,要从一年前的朝堂争论说起。1233年,蒙古大军围困金朝中都时,军中将领仍按草原旧例,提议破城后劫掠粮食与人口。 但谋士耶律楚材却递上一份奏折,说“草原能靠劫掠过活,可中原若没了农民种粮,明年全军都要饿肚子”。他建议窝阔台仿照中原制度,登记土地与人口,按比例收税,而非一味抢掠。 这话起初没被接受,不少蒙古贵族反驳“我们骑马打天下,为何要学汉人种庄稼”。 但窝阔台却记在了心里,他悄悄派人造访中原各州,看到的是“田荒人散,白骨露于野”的景象:有的地方因怕被抢,农民宁愿让土地荒着;有的地方即便种了粮,也被乱兵搜刮一空。 直到这时,他才明白耶律楚材的话没错:“铁蹄能踏碎城池,却踏不出麦粒。若想让中原归心,得先让老百姓有饭吃。” 于是,1234年灭金后,窝阔台立刻推行“粮册之法”。他让人把中原各州的土地、人口登记在羊皮册上,一式两份,一份存于燕京行省,一份由农户自己保管;规定农户每年只需缴纳收成的十分之一作为赋税,剩下的全归自己;还专门设立“劝农司”,负责给农民发农具、教农术,甚至规定“敢有兵士抢掠农田者,斩”。 王二柱就是这一政策的受益者,那年春耕,他从劝农司领了犁和种子,又联合几个乡邻把荒田重新开垦出来。 到了秋收时,官差来收税,果然只取了十分之一,还帮他把剩下的粮食存进了新修的官仓,说“遇到灾年能来借粮”。他捧着粮册上盖着的红色汗印,突然觉得这地,终于又像自己的了。 更让人意外的是窝阔台对“粮册”的重视,有一次,燕京行省的官员上报税收时,他发现卫州的缴粮数比去年多了三成,特意派耶律楚材去核查。 耶律楚材回来后说,不是官员虚报,是农民们见政策实在,把往年藏起来的土地都登记了,还主动开垦了新田。窝阔台听后,当即下令把卫州的粮册副本带回和林城,让贵族们传阅:“你们看,善待百姓,比抢来的粮食多得多。” 这套制度后来成了蒙古统治中原的基础。《元史·太宗纪》记载,窝阔台在位期间,“定赋税,置仓廪,立驿传,境内大治”,中原的农业生产逐渐恢复,到1240年时,仅燕京行省的存粮就够全军食用五年。 而王二柱这样的老农,也终于不用再担心“种粮却无粮吃”。他们手里的粮册,成了比铠甲更可靠的保障。 比起父亲成吉思汗的“征服者”传奇,窝阔台的故事少了些铁蹄奔腾的壮阔,却多了些烟火气。 他或许不是最勇猛的蒙古大汗,但正是他在粮册上按下的那枚汗印,让草原的铁骑与中原的农耕,第一次有了真正的交融。 这不是靠武力征服,而是靠让老百姓能安心种下每一粒麦种的智慧!