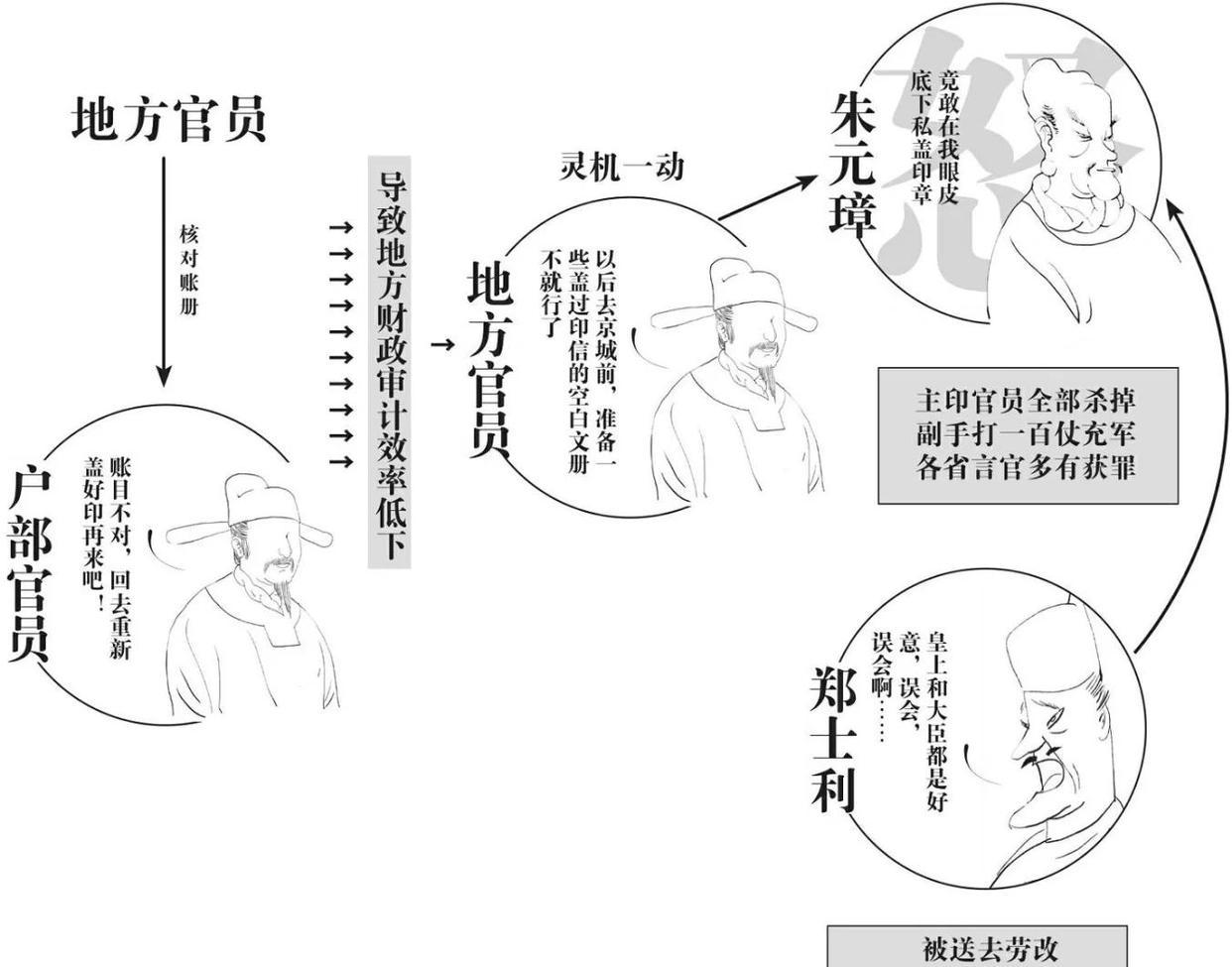

明初四大案之一的“空印案”是冤案吗? 元朝为了节约征税成本,采用“包税制”,即由官府将特定税款承包给商人,商人先向官府缴纳固定税额,再向百姓征税。通过差额获利。商人具体收多少,朝廷不管。少收了,自己拿家产补上。多收的税,自己揣兜里。 因为缺乏监管,包税制很快演变成苛政。元朝所谓的苛捐杂税,一大半都是因此产生的。 明朝建立后,朱元璋觉得元朝因“宽纵失天下”,便试图以严刑峻法重塑官场生态。 税收方面,老朱规定各布政司、府、县每年需派审计官吏前往户部,核对其所在衙门缴纳中央官府的钱粮、军需事宜。如果账目对不上,就驳回重新造册,重新盖上地方衙门的印章,然后再次上交。直到审核完全相符才可以结项。 老朱想的很好,我让审核卡着,你还怎么弄权舞弊? 但当时没有飞机、高铁,审计官吏又不能把官印带到京城,不然县太爷就没法给公文盖印了。有人觉得跑来跑去太麻烦了,便灵机一动,先给空白文书盖上官印,倘若进京对账,数据对不上,直接现场修改,免得来回折腾。 地方官员也想的很好,大家都这么干,皇帝老儿还能都给法办了? 可朱元璋不是一般人,当他得知空印这种做法后,勃然大怒,下令将主印官员处死,副手以下杖一百充军。来了个一锅端。 事后,由于星象异常变化,朱元璋下诏求言,查找自身不德之处。浙江生员郑士利趁机上书,认为官员不会因为弄虚作假而危害老百姓,并给出了四点理由: 一,空印账册盖的是骑缝印,并非一印一纸,且很难拿到,不易伪造; 二,钱粮册书审核要求很高,往返费时费力,空印可以提高办事效率; 三,国家没有明确立法不能使用空印,大家一直是这么做的,并不知道有罪。如今治罪,不能服人; 四,国家培养一名合格的官员很难,轻易就杀掉、流放,甚是可惜。 由于郑士利的观点符合方孝孺胃口,而方孝孺编撰的《叶伯巨、郑士利传》对后世影响比较大,不少人便认为朱元璋小题大做,空印案实乃冤案。 可是仔细推敲,会发现郑士利的观点大多站不住脚。 比如第一条,中央和地方的相关人员坐到一起对账用印,想想就恐怖。因为这代表账目数据可以随便填。一旦核算名存实亡,再讨论文书是不是“两缝印”,是否便于伪造,根本没有意义了。 毕竟人性这种东西,是经不住考验的。官员只要发现制度漏洞,伸手拿了第一次,就有第二次、第三次,到最后完全收不回手。 还有第二条,郑士利说“部省间距离,远则六七千里,近亦三四千里,一旦有错,一次往返差不多要一年时间”。 但空印案貌似不是全国窝案,而是地方窝案。 因为涉及此案、在《明书》中提及的两个著名人物,一个是方孝孺他爹方克勤,一个是郑士利的哥哥郑士元。 巧了,这两人是老乡,都来自浙江宁海。前者在山东做官,后者在湖广做官。到底是全国地方官都这么玩,还是在各地担任地方官的“江南包税人”这么玩,值得研究。 第三条,郑士利认为没有现成的法令禁止官员用空印为由,建议朱元璋先立法,再禁止。 但“法无禁止即可为”,针对的是私权利。对于公权力而言,应该做到“法无授权即禁止”。如果执政者钻法律漏洞,天下必然大乱。 关于第四条,郑士利说的有道理,老朱确实用力过猛。 空印案发生时,天下还未彻底平定,北方有北元虎视眈眈,辽东纳哈出时常入寇,云南还有梁王势力蠢蠢欲动。这时候搞一锅端式的反腐,势必会产生消极影响。 当然,朱元璋有自己的考量。元朝是怎么亡的,他太清楚了。眼看大明立国不到十年,下面的官吏就敢瞒着自己弄权舞弊。这要是不严惩,以后怎么带队伍? 但讽刺的是,老朱高高挥起的屠刀,貌似没啥威慑力。空印案后,户部侍郎郭桓通过做假账,与中央及地方官员勾结,盗卖官仓储备粮,形成了一个庞大的贪腐利益共同体。 至于郭桓之流为什么前赴后继,朱元璋的反腐为什么没效果,那就是另一个话题了。