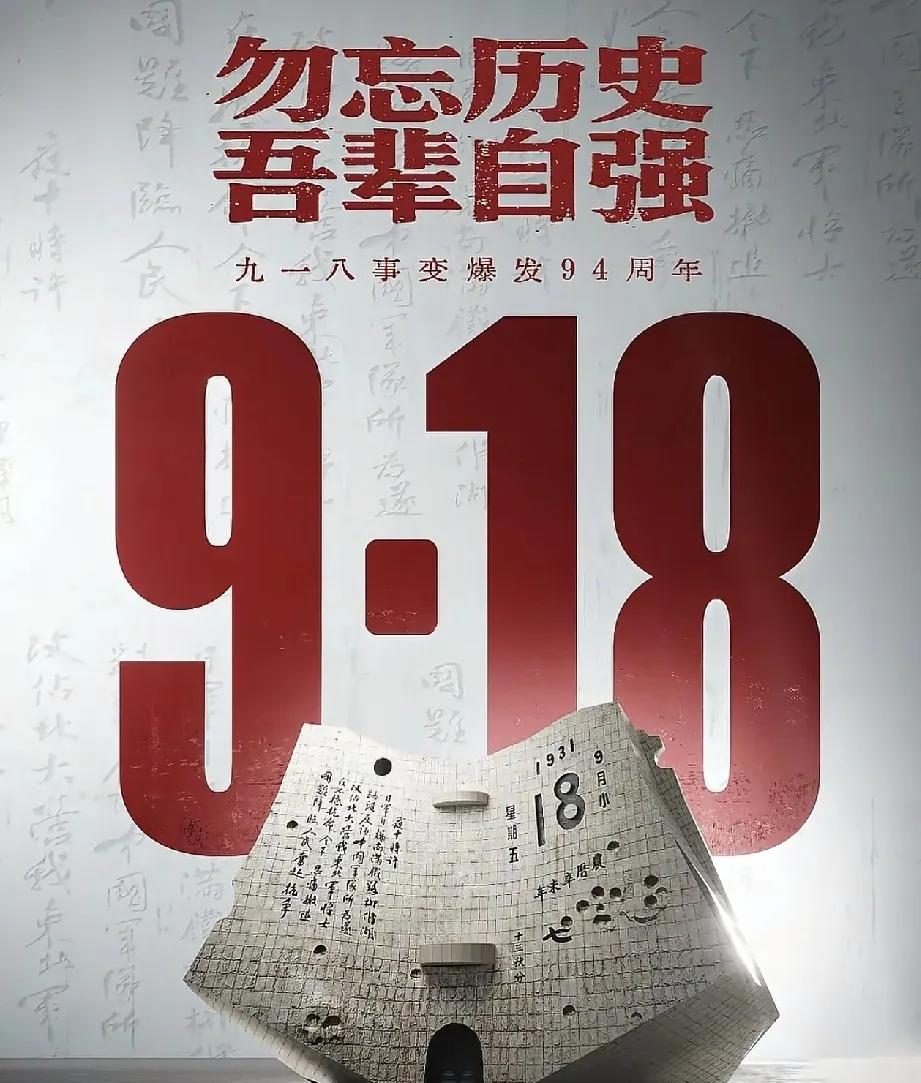

就在刚刚 新华社发布了 9月18号凌晨,新华社发布了。1931年9月18日,九一八事变爆发。14年间,中华儿女共赴国难、浴血奋战。如今,94年过去了,硝烟散去,但那些血与泪,我们不能忘!勿忘历史,吾辈自强! 94年前的铁轨轰鸣刺破沈阳北大营的夜空,如今化作新华社通稿中的静默文字。 当“勿忘历史,吾辈自强”的呼声再次响起,我们不禁要问:在和平年代的第九十四个春秋,这场纪念究竟意味着什么? 历史记忆不是冷藏库里的标本,而是一种活的拓扑结构。 在不同时代语境下呈现出不同形态,却始终保持其本质关联。 九一八事变的当代启示,远不止于年复一年的仪式性追忆,更在于对民族生存哲学的深度叩问。 记忆的拓扑学首先体现在历史认知的维度迁移。 从“国耻教育”到“复兴叙事”,九一八的集体记忆经历了意义重构。 上世纪80年代的纪念馆陈列着重于苦难展示,新世纪以来则更多强调抗战胜利的历史逻辑。 这种叙事转变非但不是对历史的背叛,恰恰是民族心理成熟的体现。 我们从创伤反应阶段进入了主体性建构阶段。 就像柏林犹太人纪念馆用空寂建筑表达缺席的存在,我国的历史教育正在学会用建设性姿态处理悲情记忆。 当代地缘政治格局与94年前形成诡异映照。 俄乌冲突中的坦克碾过东欧平原,巴以地区的火箭弹划破地中海夜空,某种似曾相识的强权逻辑正在国际舞台重演。 当某些国家仍在奉行“真理只在大炮射程之内”的旧式政治,九一八的警示就从未过时。 历史辩证法告诉我们,和平不是国际政治的天然状态,而是需要实力和智慧共同维护的脆弱平衡。 我国坚持和平发展道路,但最近发布的《新时代的中国国防》白皮书也明确指出:“世界并不太平。” 这种清醒认知,正是九一八记忆给予我们的最宝贵馈赠。 科技革命正在重塑历史记忆的传承方式。 短视频平台上的抗战老兵口述史获赞千万,VR技术重现北大营战斗场景,区块链被用于保存抗战档案。 当记忆传播从单向灌输变为多维互动,我们获得了对抗历史虚无主义的新武器。 有研究显示,Z世代通过数字化方式接触抗战历史的比例已达67%,但深度理解历史因果的却不足三成。 这揭示了一个关键问题:技术解决了记忆的“传”却未必解决“承”,形式创新不能替代思想深化。 民族自强在新时代呈现出全新内涵。 94年前需要的是军事自强,今天则更需要科技自强、文化自强、制度自强。 华为Mate60 Pro的突围与C919的商业首航,在某种意义上都是九一八精神的当代延续,打破技术垄断就是新时代的“抗战”。 这种自强的维度扩展要求我们重新理解“爱国”的内涵:它既是情感认同,更是实践能力; 既是对历史的忠诚,更是对未来的担当。 在纪念成为年度惯例的表象下,潜藏着三个未竟之题:其一,我们是否在牢记历史的同时,也落入了“纪念的舒适区”? 其二,当国际秩序再现弱肉强食逻辑,和平发展道路如何避免成为一厢情愿? 其三,数字化记忆是否真能转化为现实智慧? 这些疑问不是要解构纪念的意义,而是要让纪念穿透时间,获得真正的当代性。 九一八记忆就像一枚多棱镜,不同时代照射出不同光谱。 94年后的今天,我们需要在纪念中注入更多元的历史思考、更开阔的国际视野、更深刻的自强意识。 历史不会简单重复,但总是押着相似的韵脚。 当世界再次来到十字路口,中华民族需要证明:我们不仅记住了历史的苦难,更掌握了避免历史悲剧重演的智慧。 面对变幻莫测的国际局势,一个民族究竟需要怎样的历史意识,才能在不忘来时路的同时,走好前方的征途? 这个问题的答案,或许就藏在下一代人将如何讲述九一八故事的选择之中。 (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)