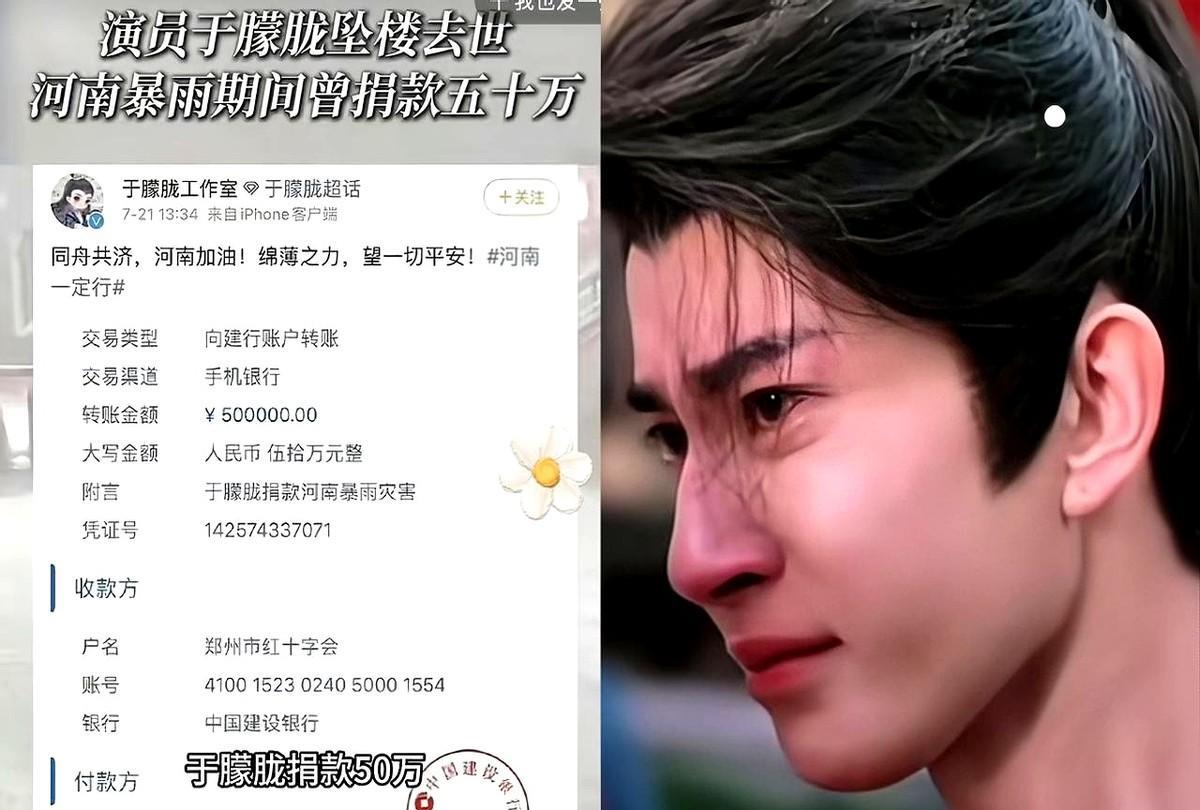

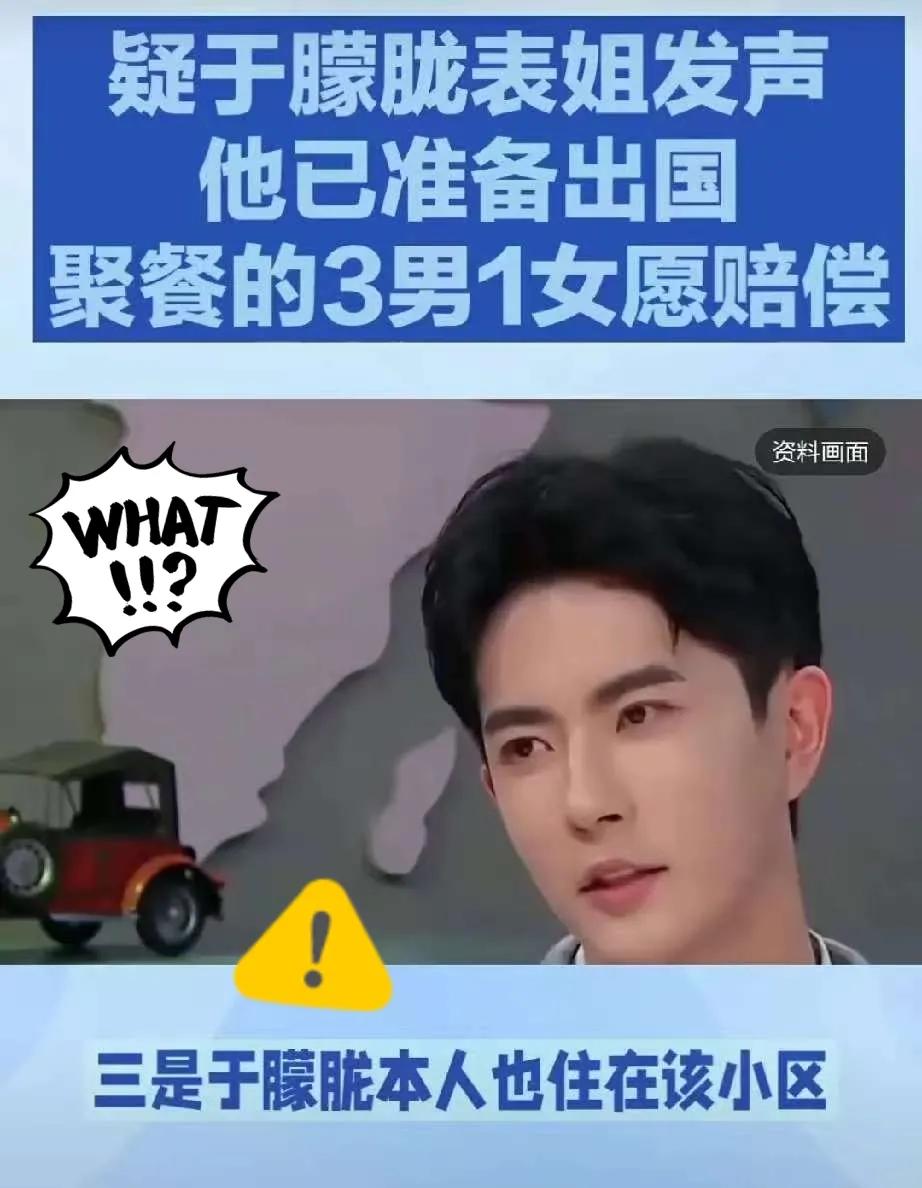

凌晨六点,血泊映出北京秋日的灰,于朦胧的坠楼像一把钝刀,把“雪藏”二字割成两半:一半是没戏拍的两年,一半是还在拍的《长夜行》。 警方说无刑案,可真相悬着,比剧本更留白。 一个能捐五十万救灾、肯给婚庆跳古筝的人,为何在聚会五小时后独自走向窗边? 答案不在现场,而在行业缝隙:片酬季结、角色被换、热度算法日夜刷新,心理防线被当成“个人事务”。 公司只发讣告,不发表心理报告;平台推新剧,不推关怀通道。 观众数着热搜,却没人替他数心跳。 艺人不是角色,是血肉公司。 合同里缺一条“情绪险”,剧组缺一位“心理统筹”。 当市场把价值绑定流量,流量下跌即“报废”,报废的人只能自己找出口。 别再等下一个血泊才提问:今天谁在片场外守着那扇窗? 留言区说说,如果评分能决定命运,该先给行业打几分?