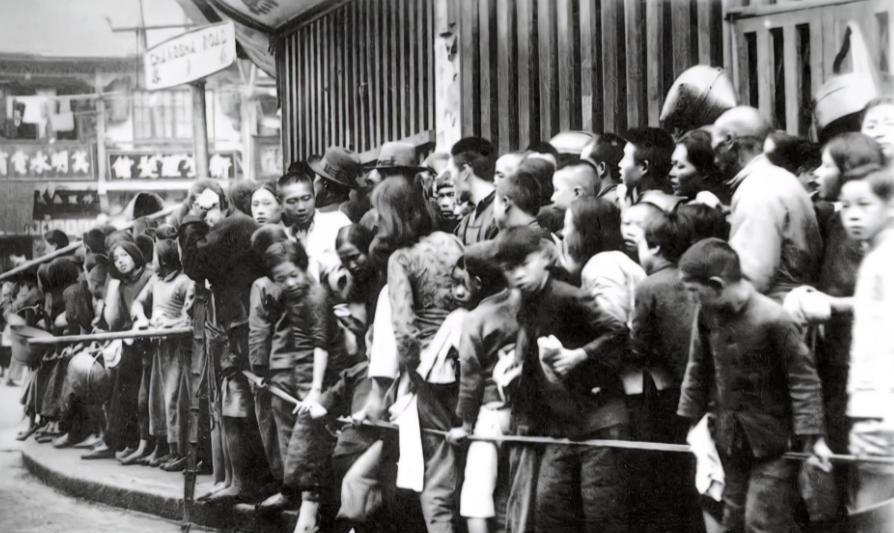

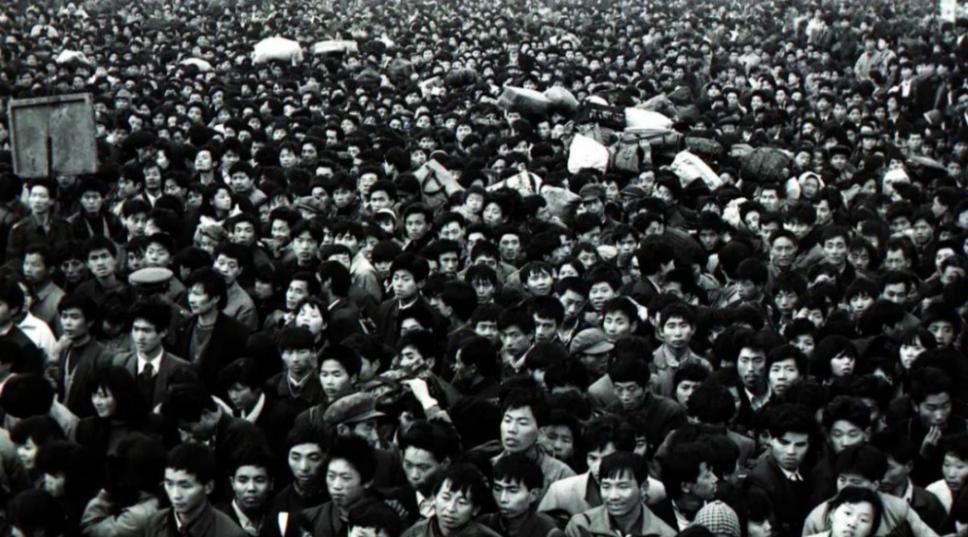

现在富裕,以前穷困,为啥还有人怀念从前?其实,这是穿越文主角心态,无法在现实世界找到兴奋点,然后带着上帝视角俯瞰过去。追昔抚今,通过追忆过去,抚慰不尽人意的今天。 所谓忆苦思甜,试问谁在会甜蜜蜜的时候忆苦?只有不甜时,才会把“苦”揪出来衬托。只有展示过去之苦,才能反衬今日之甜,这说明现实状态是苦未尽,甘不来。 父母不识字,我当时读三年级,去拍电报的路上,我一直在纠结是否要在家和事之间加个出字,最后只拍了4个字——家事快回。但直到7天之后,我姐才到家。现在,一个视频电话就能分分钟解决。 有些人老念叨“家书抵万金”,哇塞!好温馨!其实,前面还有几句:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。”试问有谁愿意为了体验“家书抵万金”温馨感,先承受“国破山河在”和“烽火连三月”的毒打? 但这种回忆却在今天成为了怀旧素材,掩盖了当时的焦虑与无助。而文学艺术对过去的审美化加工,又进一步强化了这种选择性记忆。 比如某80后作家在《读者》发文——《高铁是快,快到破坏了回家这件事应有的形式感》,“火车一再提速,我却离家越来越远”。她自己不忠不孝不回家,竟然怪火车跑太快,虚伪不? 但这种现象并非我们独有,国际上有个流行说法叫“垮掉的一代”,就是脑子被洗坏,且已经洗不回来了。苏联30后和美国50后都属于“垮掉的一代”。这也是为啥美国总统会出现40后给60后交班,反过来60后再接班给40后,压根就没50后啥事。 “从前的日色变得慢,车马邮件都慢,一生只够爱一个人”,这类抒情诗句构建了一种过去时代的浪漫图景,但却忽略了历史的全貌。在“慢”时代,别说爱一个人,有些人穷得连爱一个人的资格都没有。 这种怀旧本质上是一种对历史的祛魅化处理,将复杂历史简化为可消费的情感符号。 我们村有个80几岁的老头,以前是村里的小组长,特别怀念六七十年代的生活,怀念大年初一休一天,初二就下地干农活。但我爸却认为这人很无耻,因为大伙干活时,他背着手到处溜达巡逻,啥事不干,还能拿满工分。看谁不顺眼,就想办法把人家揪出来批斗。 其实,这种怀旧是一种既得利益者对失去特权的不甘,而非对时代本身的眷恋。相反,我爸就一点都不怀念从前。对他而言,现在能吃肉喝酒的生活才是真正的盛世,因为他真正经历了那个年代的苦难与艰辛,真的饿过肚子。 为啥40后、50后,甚至很多60后都有胃疼经历,就是因为饿过肚子,只能吃红薯南瓜青菜汤,肚子撑得很大,胃却是空的。因为没有油荤滋润,酸性消化液在胃里大量堆积,导致农村出现大量胃病患者,我爸就曾因胃穿孔差点丧命。 所以,我爸一点都不怀念过去,都特么差点死在过去,为啥还怀念过去?现在,我爸吃饭必须要有肉,猪肉、大虾、牛肉、鸡肉轮着来,一碟花生米,再喝上二两散白,人生如此,夫复何求! 网上有很多怀念八九十年代的视频,说什么从前精神生活富足,社会风气好,人都很淳朴。你可拉倒吧!我们那边农村直到80年代末才有电视,一堆人大热天挤在屋子里看《渴望》,啥味都有,那叫精神生活富足? 社会风气好?那会有几个农村妇女没被家暴过?有些妇女活着没希望,直接喝农药,上一分钟喝下一碗甲胺磷,下一分钟就能在奈何桥喝上孟婆汤。有兴趣的可以去查下以前的人口死亡率,我们不比印度好多少。 现在,真正怀念过去的可能是90后和00后,他们的童年正是高速发展期,日新月异。但当他们离开家庭,走出学校,独自面对社会压力时,立马就会觉得独木难撑,因为他们没吃到时代发展红利,反而碰到了高速发展期所积累的问题。 80后有一部分人怀念以前,因为“先富起来”的那部分人,已经能为孩子提供较好的生活环境,他们的童年已经有点万花筒的意思了,就是所谓“金色的童年”。 50后、60后与70后几乎没人怀念过去的生活,因为他们当年确实饿过肚子。我虽然是80后,但我一点都不怀念从前,因为我真的体验过面朝黄土背朝天的生活,下田搞过双抢,上山砍过柴,喂过猪放过牛…… 现在回村,我也经常去村前村后转悠,跟闺女讲过去的艰苦。但我并非怀念苦难,而是在祭典自己的青春。我虽然也能写酸言酸语,但我从来不写,为啥? 因为人一旦矫情,就会陷入受害者心态;一旦虚荣,就会陷入表演者心态;一旦傲慢,就会陷入审判者心态;一旦固执,就会陷入囚徒困境!