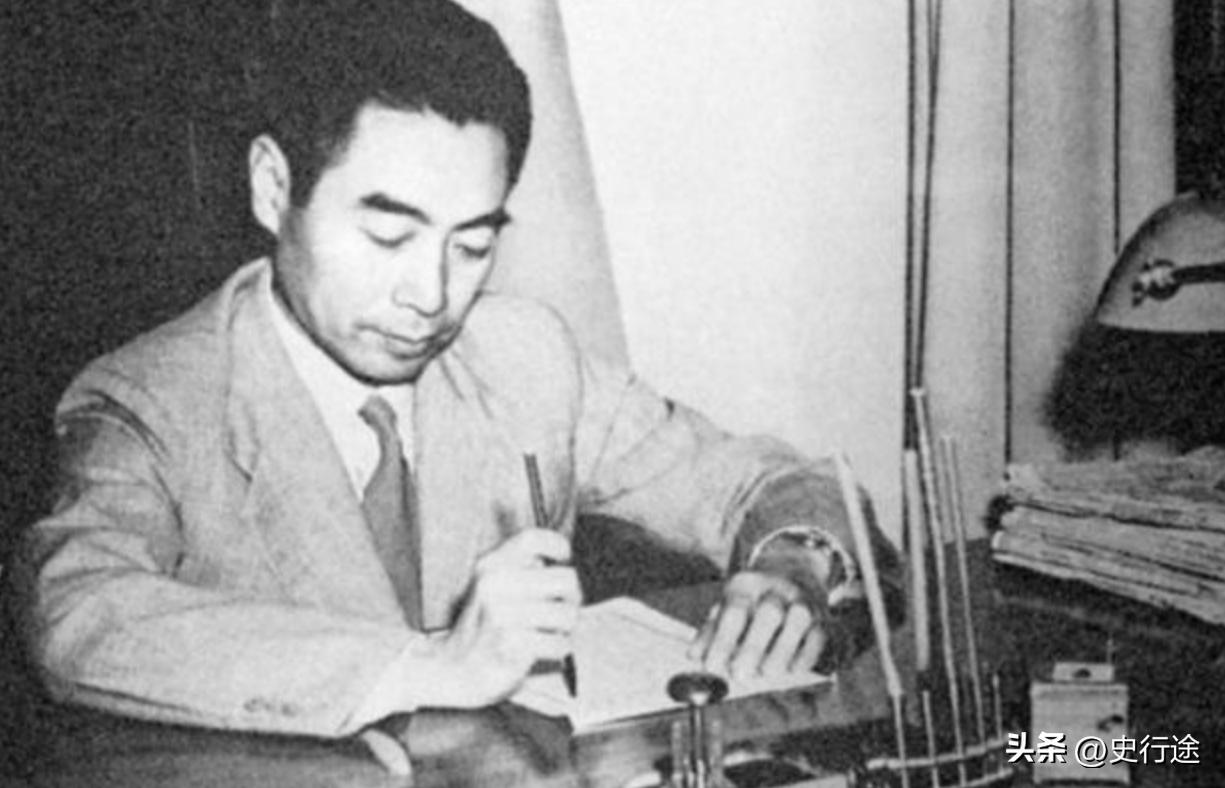

1962年,李克农病逝。周总理与陈老总表情凝重,严肃,看着革命战友的遗容,心如刀绞,无比痛苦,留影,永恒的回忆!他是我党的情报王,致敬李克农将军!永垂青史,永垂不朽! 1962年的二月,北京的天阴冷,风裹着雪打在檐角。 二月九日,李克农病逝的消息传出,六十三岁的生命停在了那个晚上。 几天后,中山公园中山堂布置了公祭。厅里挤满了人,气氛压得沉重。 周恩来、陈毅站在遗像前,脸色凝重,说不出话。董必武写下一首诗,提到李克农的才调与古人并列。悼词和诗句传开,外界才再次记起,这位开国上将与其他将领不一样,他没有打过仗,却被授予将军军衔。 李克农的经历,要从1927年说起。那一年,四一二政变后,白色恐怖蔓延,他被通缉,只能四处躲避,从芜湖到南京,再转到上海。 一路换装、假证件是常事。 到上海后,他找到党组织,担任沪中区委宣传委员。身份表面平静,但很快,他被卷入更隐蔽的工作。 在上海的一家摄影棚,他遇到老朋友胡底,又经胡底认识了钱壮飞。 三人都是共产党员,很快走到一起。钱壮飞的身份特殊,他在国民党中央组织部担任机要秘书,能接触到大量绝密文件。胡底借助新闻社社长的身份出入各处。 李克农通过考试进入上海无线电管理局,成为电务股股长,手里能调度全国的报务员。 三人组合成了特别党小组,李克农是组长,任务是收集和传递情报。 从1929年底到1931年春天,他们的情报不断送往中央。 蒋介石围剿苏区的计划,兵力部署,都提前被获知。 1931年顾顺章叛变,情报首先由钱壮飞获悉,经李克农迅速传递,中央及时撤离,避免了毁灭性打击。这件事让他们的名字被周恩来记住,被称作“龙潭三杰”。 当时的情形十分紧迫,一份电文往往关系着成千上万人的生死。 李克农因此暴露,被迫撤离上海,进入江西苏区。 在苏区,他担任政治保卫机关的负责人,继续负责中央安全。 1935年,瓦窑堡会议提出建立统一战线。中共中央决定与东北军接触,李克农被派去担任中共中央联络局局长。1936年,他带着随员秘密前往洛川,与王以哲先达成互不侵犯协议。 随后与张学良谈判,几番交锋。 张学良提出让红军放下武器接受改编,李克农当即拒绝,强调自己是谈判代表而不是投降代表。 这种态度让会谈气氛紧张,却也显出坚定立场。 最后,双方达成建立电讯联系、共同抗日的初步协议。毛泽东听了汇报,赞扬李克农的表现。 张学良日后也说过“此人厉害”。 这些年,他的工作大多都在暗处。没有轰动战役,却在关键时刻左右局势。 抗战结束到解放战争,再到建国,他始终在情报和保卫岗位上工作。 长期高压和劳累,身体自1943年起就不稳。 建国后,周恩来安排他去苏联治疗。可1950年朝鲜战争爆发,他很快返回国内。 1951年夏天,毛泽东召见李克农,说:“我点了你的将,要你去坐镇开城。”就这样,他带病出任中朝停战谈判代表团团长。 谈判桌两侧,中朝代表与美方代表正面交锋。美方常用冷场战术,企图拖垮对手。 一次讨论军事分界线,美方发言后保持沉默。会场气氛凝固,中朝代表心里焦躁。 柴成文出去请示,李克农只写了三个字:“坐下去。”于是,就有了那场132分钟的沉默对峙。会场里没人说话,只剩下钟表的滴答声。最终,美方发现拖延无果。 谈判中,中朝代表有时针锋相对,有时宣布短暂休会,出其不意。 背后的主心骨正是李克农。 他不常发言,但每一步策略都经他把握。美方渐渐明白,在对手阵营里有一个关键人物,他才是真正难对付的对手。 谈判持续两年多,大小会议数百次。 1953年7月,停战协议终于签署。开城的天阴沉,代表们走出会场时,士兵在街边肃立。李克农脸色苍白,咳嗽不停,身体透支严重。 他的名字没在新闻里被强调,但参与者都清楚他的作用。 回国后,他依旧工作,直到身体完全支撑不住。 1962年二月,他在北京病逝。公祭那天,中山堂气氛压抑,人群静静肃立。周恩来神情哀痛,罗瑞卿宣读悼词。董必武写下诗句,把他与古代名臣相比。 外头雪仍在飘,落在门口,化成水渍。 这一生,李克农的身影出现在上海弄堂的夜色里,在洛川的雪夜里,在开城的谈判桌后。他没有枪林弹雨的功绩,却在隐蔽战线撑起一片天。 他的离去,留给后人一个沉默的画面:灵堂里的人们肃立,外头雪无声地下着。