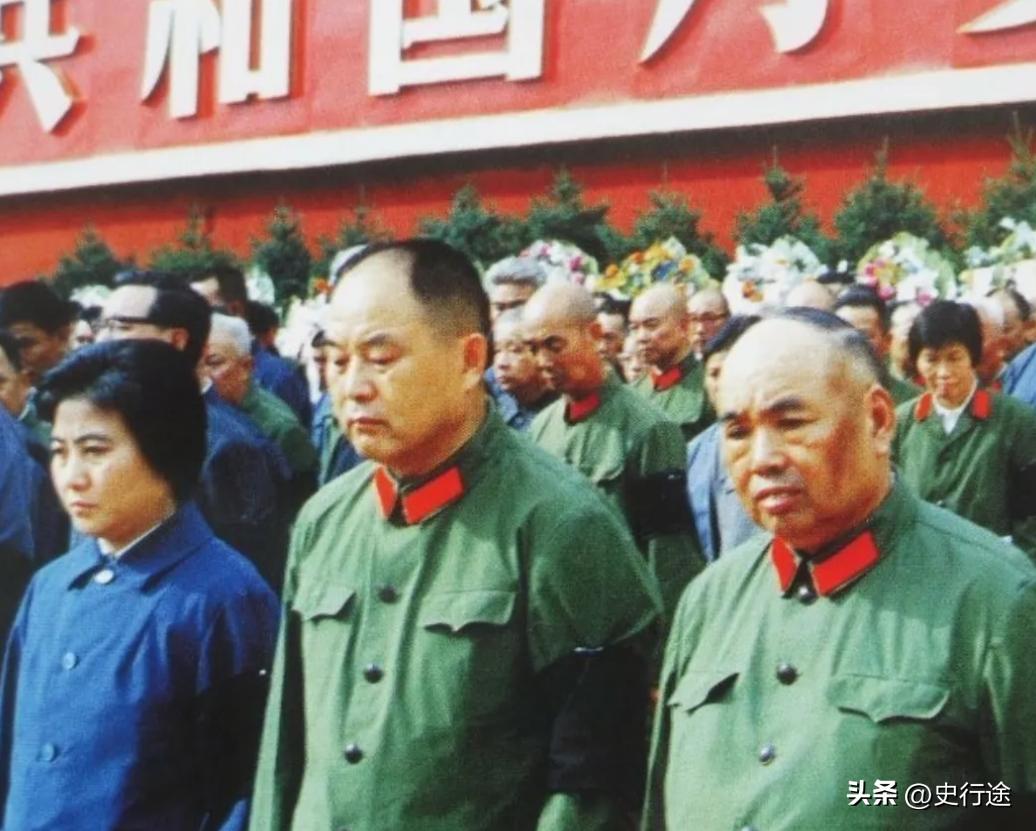

1976年9月18日,吴桂贤同志与李德生、许世友将军在毛主席追悼大会上。 1976年9月,北京天还没亮,中央警卫局值班室的电话响个不停。 病房里机器的报警声突然变了,急救小组被叫进去的时候,毛主席已经没了反应。呼吸、心跳,全都停了。抢救程序照做,电击、按摩、注射……可医生心里都明白,这一回是回不来了。 中南海的灯一夜没熄,有人站在门口抽烟,烟一点没少抽,一根接一根。室内气压低得发闷。几个主要负责人连夜碰头,决定次日公布死讯。 那天是9月9日,凌晨四点整,毛主席逝世,终年八十二岁。 电报迅速发往各大军区,全军进入一级战备。 那是非常时期,每个字都得掂量着说。军委、国务院、各大部门连夜动作,中央一声令下,所有文电统一口径:毛主席“因病医治无效”,不加其他解释。 到了白天,人民大会堂周围的警戒线早就拉起来了。 军队、武警全副武装,层层把守。新华社和中央人民广播电台等候指令,一旦讣告落款敲定,立即对外发布。 稿子其实早就写好,只差改几个日期。 下午四点,广播里传来男播音员的声音,没有情绪,字一个一个往外蹦。“伟大的领袖和导师毛泽东主席,于一九七六年九月九日零时十分,在北京逝世。”全国范围内,瞬间安静。 北京街头,车停、人站,小饭馆的锅盖揭开一半,老板转身把煤气关掉,门口贴了张白纸。婚礼停了,电影院关了门。 大家都不说话,站在原地,像在等下一句。 军区、学校、厂矿、农村,广播喇叭统一开播哀乐,报纸用最快速度出号外。 北大、清华的学生排队去校门口摘红旗,缠上黑纱。有人跪在地上哭,有人不出声,就盯着地面,眼圈发红。 灵堂设在人民大会堂北大厅。 毛主席的遗体从中南海移出,外面人群自动让出一条道。 部队仪仗队整齐划步,棺木放进灵堂后,周围就开始布置悼念设施。白花、黑布、挽联,全是熟流程,但这一次谁也没心情照着排。 11日至17日,公开吊唁。 全国各地赶来的人排出几公里长。有人连夜坐火车,有人徒步几十公里。队伍里有老工人、知青、解放军、学生,连一些外国记者也站在一边默哀。 吊唁时不能停留太久,一人三十秒。 很多人到了毛主席遗体前,腿就软了。有人趴在栏杆上哭,有人鞠完躬转身撞在后面人身上也没反应。 那几天北京的气温开始转凉,排队的人有的穿着单衣,一站就是四五个小时。 有人晕倒,有人捂着肚子也不离队。志愿者送水、递纸,秩序竟然没有乱过。外地情况也是一样。黑龙江一个林场的工人搭了简易灵堂,全体站队默哀。 上海街头挂起横幅:“毛主席永垂不朽”。四川农村广播喇叭一响,村民全体摘帽,连稻田里的农活也放下。 9月18日,全国追悼大会。 天安门广场从凌晨三点就开始进人。 各单位早早安排代表,按照顺序进入,军队、工人、学生、干部,站在广场上,面向城楼。 华国锋走到麦克风前,读悼词。 他声音压得低,但每个字都听得清楚。“继承毛主席的遗志”“继续革命的事业”这类话,一句句念出来。 群众抬头看着台上,谁都不动。 主席台上站位引起了不少关注,江在侧边,穿一身黑,戴着黑纱。她送的花圈上写的是“您的学生和战友小青”,没写“江同志”,这点引来许多私下议论。 华国锋站在正中间,身边是叶剑英、李先念,这种站法,在当时就是信号。 外媒派了大量记者,镜头一排排架着。 文章里写得不客气,担心“接班问题引发震荡”,有些猜测过头了,但当时国内的确是人人心里打鼓。追悼大会结束,广播重播悼词,全国范围内再次默哀三分钟。 火车站暂停报站,工厂的机器停下,连矿井下的电梯也在那一刻停止运行。 随后的一段时间,社会气氛格外安静。 文艺演出取消,晚会停办。 中小学布置黑板报,统一学习悼词,厂矿开会,轮流发言表达“沉痛悼念”。 10月6日,这个动作突然,迅速,彻底。 当天晚上中南海内外没任何动静,等官方宣布,外界才反应过来。回头看,9月9日到10月6日这段时间,是极为敏感的阶段。 追悼大会是公开的,举国上下都参与;但真正的转折,是在黑夜中悄悄完成的。 毛主席的遗体被安放在水晶棺中,后来移至毛主席纪念堂。 广场那天风大,花圈上的黑纱被吹得飘来飘去,有人站着不走,就那么盯着那张熟悉的面孔,一动不动。