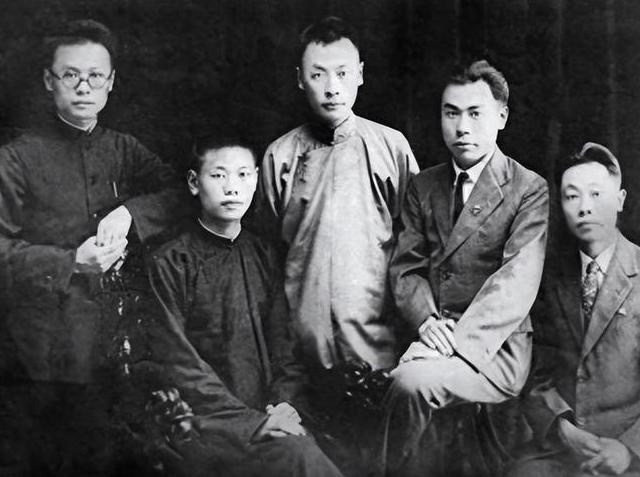

陈毅四兄弟,一位新中国元帅三个国民党将军,方向有异但殊途同归。 一个家里能同时走出共产党元帅和国民党将军,这事儿听着都跟编剧本似的,特别不真实。但他们的故事,可远不是一句 “分道扬镳又殊途同归” 就能说透的,得从他们年轻的时候聊起。 当年陈毅拉着亲哥陈孟熙一起去法国勤工俭学,本来是想多看看世界、长点见识,结果到了法国,一个在工厂当钳工,一个干油漆工,实打实尝到了欧洲社会的酸甜苦辣。 就是在这段日子里,陈毅被马克思主义打动,思想彻底转了向;而没凑够路费没去成法国的堂哥陈修和,还有后来从法国回来的陈孟熙,却走进了另一扇门,黄埔军校。一个学炮科,一个学政治科。 这么一来,欧洲的革命风潮催生出了一个共产主义者,黄埔军校的熔炉则炼出了两位国民党军官。 他们思想上的差距,在 1927 年武汉的一次家庭聚会上彻底摆到了台面上。 陈孟熙苦口婆心地劝陈毅退党,急得眼泪都快出来了,结果被能说会道的弟弟驳得没话可讲。最后还是堂哥陈修和出来打圆场:“咱各走各的路,看各自的造化吧。” 这话后来还真应验了,之后他们分别去了南昌、四川、南京,走上了完全对立的战场。 可不管彼此的信仰、主义差得多远,到了生死关头,骨子里的亲情却成了最靠谱的保护伞。 1929 年,陈毅秘密潜回上海,那地方对他来说就是龙潭虎穴。没想到,能救他的偏偏是在国民党当大官的两个哥哥。 当时陈孟熙是国民党驻上海的少将代表,陈修和在兵工厂也有人脉。他们在码头故意演了出 “抓小偷” 的戏,借着混乱直接把陈毅 “绑” 走了。 到了旅馆,兄弟几个约好:只聊家里事,不谈国共的纷争。陈孟熙甚至睡在外面的房间,贴身保护里屋的弟弟。 后来陈毅的行踪暴露,他们又赶紧把他转移到法租界教堂的密室里。也正是在这样万无一失的保护下,陈毅写出了那封有名的 “九月来信”。 那一刻,什么阵营、什么主义都先放一边,血浓于水才是最实在的道理。 那三位国民党将军最后为啥会站到人民这边呢?这绝不是随便投机,而是他们骨子里的品格和良知在起作用。 就说陈孟熙,1938 年他在西昌当禁烟专员,查到了一桩大案,硬是不肯同流合污,结果得罪了上级。他宁可背着债辞职,也不妥协。有这样正直的性子,后来他看不惯旧制度、响应起义,就一点都不奇怪了。 再看军工专家陈修和,他的选择里更有一种超越党派的责任感。沈阳解放前夕,他接到命令要炸毁兵工厂,可他故意阳奉阴违,把当时中国最大的军工家底完整地交给了共产党。 其实蒋介石早就看透了他,之前都不准他亲自去找陈毅,怕他 “一去不回”。这种猜忌,反倒证明了陈修和是个重情义、有底线的人。 还有弟弟陈季让,就因为哥哥是陈毅,1945 年他被解除了军职。但他没消沉,看清局势后,干脆回了家乡,为四川的和平解放到处奔走联络。 所以说,陈家四兄弟的故事,关键不是谁说服了谁。是那个动荡的时代,让他们有了不同的信仰;是危难的时刻,考验了他们的亲情;但到最后,是每个人心里的良知,指引着他们走到了同一个终点。 对此,你有什么看法呢?