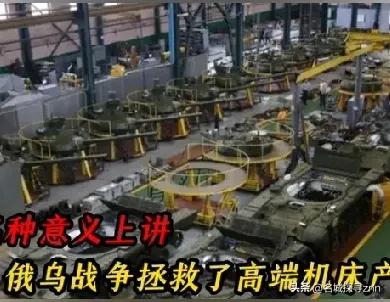

从某种意义上讲,俄乌冲突不是 “拯救” 了中国高端机床产业,却是把这个困在死循环里的行业,猛地拽出了关键一步。 2021 年的行业数据最能说明当时的困境:中国高端机床市场 92% 被进口品牌垄断,国产品牌占比不足 5%,其中五轴联动等高端机型的国产化率仅 6%。 2021年那组数据背后,藏着国内机床企业十几年绕不开的死胡同。高端机床不是简单拼组装,五轴联动机型要保证加工时微米级的精度,光核心部件丝杠的研磨精度就得控制在0.001毫米以内,研发一套成熟的数控系统更是要投入上亿资金,耗时五六年。 可那会儿市场早被西门子、发那科、马扎克这些国外品牌占满——下游的航空航天、新能源车企,为了保证产品合格率,宁愿花三倍价钱买进口机床,哪怕交货周期要等半年。 国内企业没订单,营收上不去,研发投入只能一砍再砍,越没研发越没竞争力,最后只能在低端市场拼价格,一台普通车床赚不到两千块,连维持生产线都费劲,更别说攻高端了。 俄乌冲突一爆发,这僵局还真就被撕开了口子。西方对俄实施技术封锁后,国外机床企业全停了对俄的销售和售后,俄的军工、汽车制造企业瞬间慌了——生产线不能停,高端机床坏了没零件换,新设备更是买不到。 他们把目光转向中国,2022年下半年开始,国内多家机床企业的外贸部门突然忙了起来,科德数控的五轴机床订单量比往年翻了三倍,沈阳机床甚至专门组建了俄语服务团队。 俄客户不挑,只要能满足基本加工精度,还愿意把自己的生产需求细节共享出来,帮国内企业优化设备参数。 有个工程师后来提过,之前研发的一款五轴机型,因为高速运转时精度波动问题一直没量产,跟俄企业合作后,针对他们加工坦克履带部件的需求调整了伺服系统,试生产十台后,精度稳定性直接提升25%,这在之前纯靠实验室测试根本做不到。 更重要的是,国内市场也跟着醒了。 之前不少制造业龙头企业,比如新能源电池企业,生产线全依赖进口机床,2022年后国外供应链频繁断供,有企业等了四个月都没拿到德国机床的维修配件,生产线停一天损失上百万。 没办法,他们只能试着找国内企业合作,哪怕国产机床的加工效率稍低,先装上用着再说。 某车企的采购负责人说,第一次用国产五轴机床加工电机外壳时,派了三个质检人员盯着,结果连续加工五百个零件,合格率比预期还高10%,之后直接把两条新生产线的订单全给了国内厂家。 这种“先用起来、再慢慢改”的模式,让国产机床终于有了在实战中迭代的机会——实验室里测再好,不如在生产线跑半年,客户提的“主轴噪音大”“换刀速度慢”这些小问题,都是技术升级最实在的方向。 但要说这是“拯救”,倒也不准确。 国内机床产业的底子,是之前二三十年慢慢攒下的。沈阳机床早在2000年就开始攻关五轴技术,哪怕2019年差点破产,核心研发团队都没散; 科德数控的创始人团队,大半是从哈工大机床所出来的,啃了十年才突破数控系统的自主可控。俄乌冲突只是推了一把,把之前憋着的技术力、产能力给释放出来了。 而且现在的问题还不少,国产机床的主轴寿命平均比进口机型短三分之一,核心部件光栅尺还有一半依赖进口,有的企业拿到订单后忙着扩产,却忘了继续投研发,再过两年技术跟不上,照样会被淘汰。 说到底,俄乌冲突拽出的这关键一步,本质是让中国高端机床产业跳出了“光靠自己熬、没机会练”的死循环。它让行业明白,技术突破不只是实验室里的事,更要靠市场订单喂、靠实际需求逼。 往后能不能真正站起来,还得看企业能不能把眼前的机遇,变成长期的研发投入,把“能用”变成“好用”,把“替代进口”变成“超越进口”。这从来不是靠外部机遇就能成的,得靠自己一步一步啃下硬骨头。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。