上海学区房是否值得购买,需综合多方面因素谨慎考虑,以下是关键分析:

1.政策与市场趋势

教育资源均衡化:上海近年大力推行集团化办学、教师轮岗制度,优质教育资源覆盖范围扩大,传统学区房的垄断性减弱。例如,2024年新开42所学校,新建学校数量达127所,教学质量逐步提升。

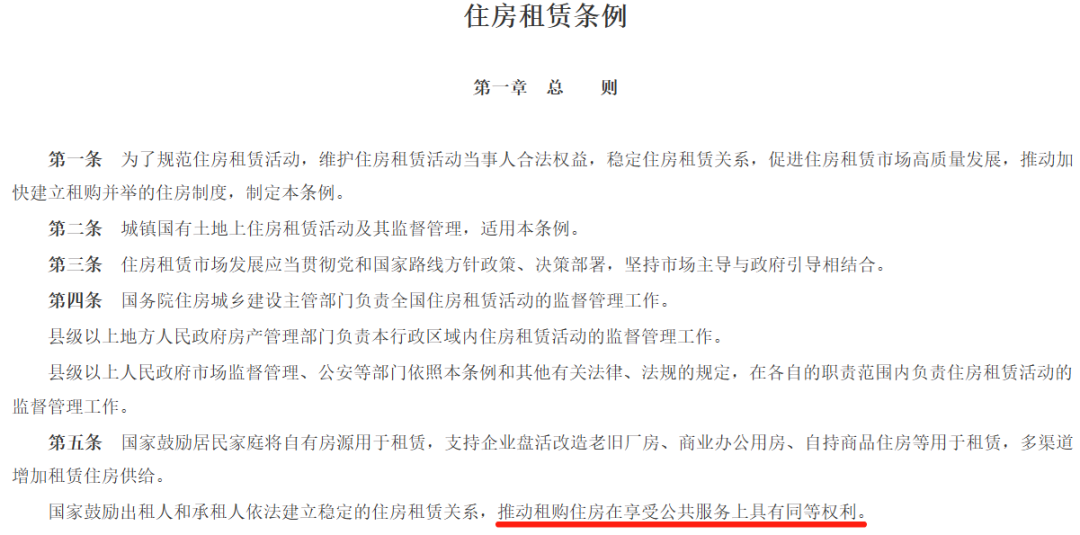

租购同权政策:2025年9月15日起实施的《住房租赁条例》推动租购同权,租房家庭子女可就近入学,削弱了学区房的学位垄断优势。

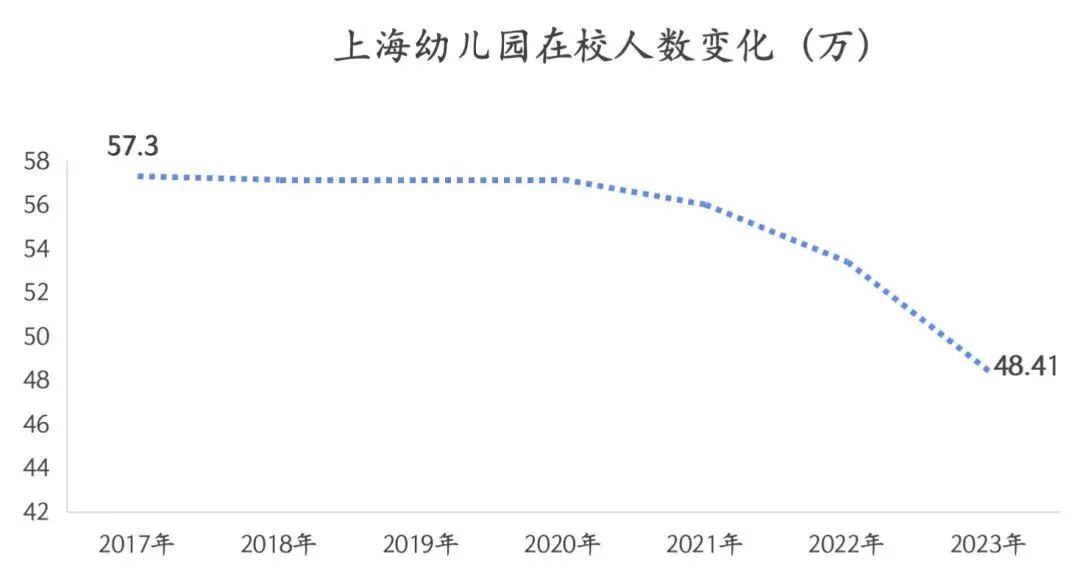

出生率下降:上海常住人口出生人数持续减少,2022年对应2028届入学人数较2016年腰斩,学区房需求萎缩,部分学校已出现抢生源现象。

2.学区房价值分化

一梯队学区房:如静安静教院、浦东上实东、前滩华二等核心学区,因教育资源稀缺性,仍具较高价值,但价格波动风险需关注。非一梯队学区房:部分挂着名校分校名头的学区房,若升学率未验证,可能存在溢价风险,未来学区溢价可能被抹平。

3.投资与居住属性

投资角度:若仅依赖学区房保值增值,需警惕市场变化。部分学区房成交价已出现下跌,如梅园三街坊、解放新村等老破小价格跳水。居住角度:若预算有限,建议优先选择居住品质高、配套完善的房源,兼顾学区保底需求。例如,购买有较好居住属性且对口普通学校的房子,可能更实用。

4.建议

短期需求:若孩子即将入学,可考虑一梯队学区房,但需评估价格合理性。长期持有:需关注政策动态和市场变化,避免盲目跟风。若注重居住体验,可选择非学区房,通过其他方式保障子女教育。预算有限:优先满足居住需求,选择性价比高的房源,而非单纯追求学区溢价。

总结:上海学区房市场正在调整,传统学区房的确定性降低。若追求优质教育资源,可关注一梯队学区房,但需理性评估风险;若注重居住和性价比,建议选择非学区房或普通学区房。教育是多元的,学区房并非唯一路径,需结合家庭实际情况综合决策。

学区房,可能真的要变天了!

推动“租售同权”!9月15日正式实施…

9月15日即将正式生效的《住房租赁条例》提出:国家鼓励出租人和承租人依法建立稳定的住房租赁关系,推动租购住房在享受公共服务上具有同等权利。

简单来说,就是租购同权。

事实上,这个概念近几年比较火,也被写入了不少高规格文件:

二十大报告(2022年10月)里就明确:加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

二十届三中全会(2024年7月)通过的全面深化改革的决定里再次明确:加快建立租购并举的住房制度。

而即将生效的《住房租赁条例》,则是明确了将全面推动租购同权。

这就意味着,租房者子女可按规定就近入学,享受与购房家庭子女同等教育资源,包括进入公办学校就读。

学区房的神话,要终结了?

政策还没正式实施,市场却已经炸锅了。

北京西城区德胜学区,房价正在上演“断崖式下跌”。

据贝壳数据,2025年3月,德胜学区均价还在18.2万元/㎡,短短5个月后就跌到15.5万元/㎡,部分急售房源甚至杀破13万。

深圳南山的学区房,也没能幸免,溢价率从85%狂泻到35%。

为什么会这样?

因为大家都看懂了一个信号:学区房的“独占时代”,要结束了。

当然,别忽略一个细节,在“租购住房在享受公共服务上具有同等权利”这句话前,写着“推动”两个字。

也就是说,完全的租购平权不会一步到位,而是一个渐进的过程。

但趋势已经摆在眼前:教育资源的分配格局正在被重新洗牌。

租购同权是大势所趋,未来教育会越来越公平,倾斜也会更多地指向弱势群体。

教育均衡,不会一夜之间实现,但它一定在路上。

教育,本不该是房子的昂贵附属品;房子,也该回归到居住的本质。

你觉得,学区房的神话,会彻底终结吗?