纸质火车票将退出历史舞台。2025年9月30日之后,铁路部门将全面停用纸质报销凭证。

车轮滚滚,小小的纸片完成了它的时代使命。

“去什么地方呢?这么晚了/美丽的火车,孤独的火车/凄苦是你汽笛的声音/令人记起了很多事情。”

在我很小的时候,从杭州回老家余姚,基本上只有一种交通方式:火车。

100公里上下的路程需要3个小时左右,逢年过节,正常行驶的火车买不到票了,就选择坐棚车,那是火车在客运繁忙期所改装的,没有座位和窗户,只能席地而坐,每一节车厢的角落用布一遮,就是简易厕所。那个时候,能够抢到票已经足够幸运。

有一年春节,我跟着父母到城站排队候车,突然队伍中有一个高个儿的男人大声哭起来,声音非常绝望和沮丧:他的票找不到了。那个时候买火车票不需要实名制,票找不到就是找不到了,而当年在车站附近的“黄牛党”也是城市的风景之一。紧紧拉着妈妈的手,年幼的我第一次在一个成年男人的脸上看到生活的阴影,那种被打败了的气息。

我不知道乘警后来怎么处理的,这张丢失的车票本来是会带着他去往哪里呢:一个爱情故事的夭折?一场错过了机缘的见面?

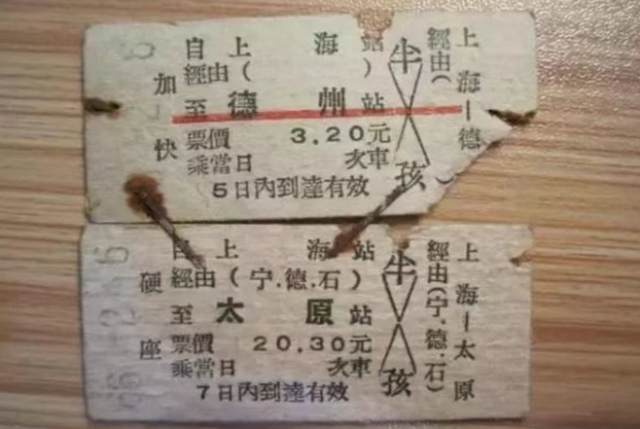

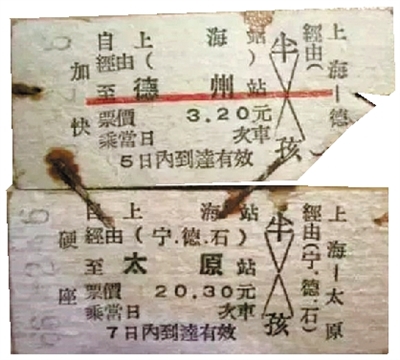

那个时候乘客购买的是硬板票,属于第一代火车票,票面尺寸为57毫米x25毫米。从票面的颜色可以看出人与人之间的差异:软座客票为浅蓝色,硬座客票为浅红色,市郊客票为浅紫色,棚车客票为橙黄色,加快、卧铺、空调等票为白色无底纹。

火车有快车、慢车之分,硬板票上也有体现。一道红杠是快车,二道红杠特快,没有杠则是慢车。

到车站售票厅购票时,那小小的窗口似乎有着某种魔法:售票时,从票格抽票、打印日期、算账、粘贴,全靠售票员手动完成,出一张票有时需要好几分钟。从窗口望进去,售票员熠熠生辉,因为他(她)掌握着让你咫尺天涯的一段旅程。

等我长大一点,能够独立坐火车出门的时候,硬板票已经消失,取而代之的是蓝色底纹,使用短条形码的票据,之后软纸客票的底纹改为红色。但无论是软纸客票还是硬板票,有一道程序是不能缺少的:检票。

那个时候的检票是要在车票上打孔,它是一个标志,证明了这张票据已经被使用。打穿票面的孔,在我看来就是日常生活中的虫洞,让你缩短了从这一地到另一地的时间。

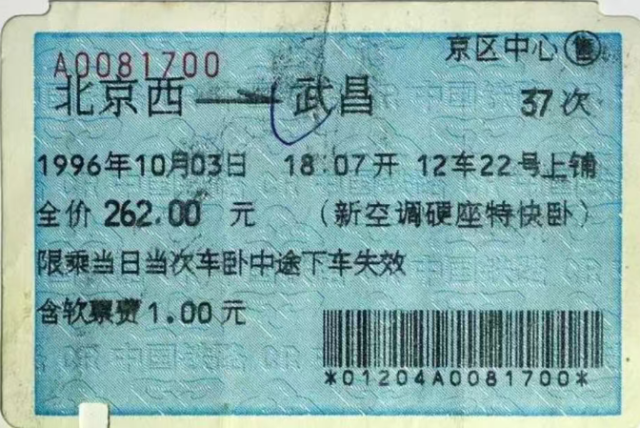

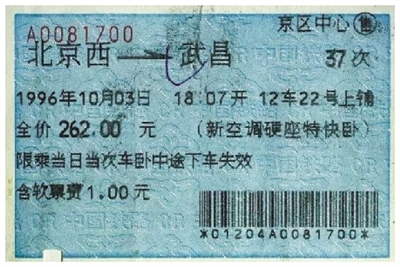

1996年末,“软纸票”开始代替“硬板票”上岗。

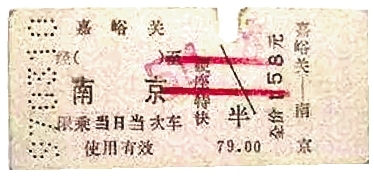

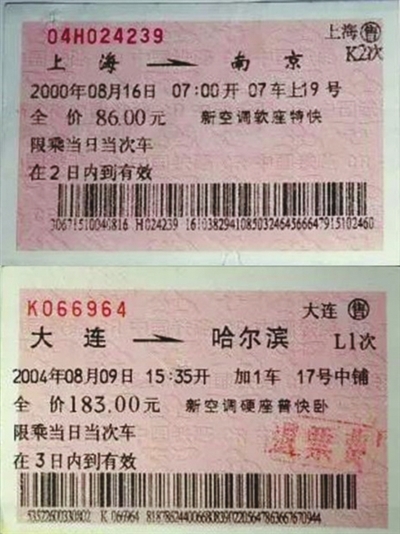

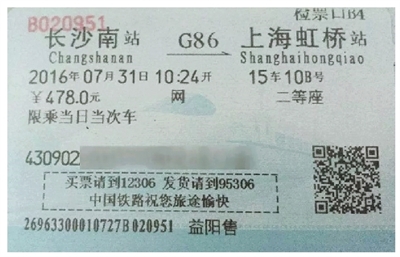

到了新千年,计算机软纸客票改为长条形码,容纳了更多的信息,完成了全国铁路售票联网运行。在这之后,软纸客票信息条形码改为二维码,这提高了数据采集和信息处理的速度。与铁路动车组出现相配合的是,2007年4月开始,磁介质火车票“小蓝票”可在自助检票机上使用,而车票正面一维防伪条码,也在此后改为二维防伪图案。

但到此时,火车票的丢失依然是一个困扰乘客的问题,因为不是实名,也就没有替代的方法。我记得我做过梦,梦见自己丢失了火车票,然后眼睁睁看着火车远去,只能在心中默念:对不起,我把车票弄丢了。

从这样带着困惑的梦境中醒来,我茫然若失。火车票的这种属性,让它在某些时候有着纪念意义,多年前参加过一场婚礼,异地恋修成的正果,大屏幕上放的,除了寻常那些你侬我侬的花前月下,最耳目一新的就是火车票所拼出的爱情长跑。或许,这些火车票会成为他们生活中珍贵的收藏之一。

2012年,计算机软纸客票改为实名制,隐去身份证号中的四位号码,全路实现互联网、实名制售票。对于我这样有着焦虑症的人来说,这是一个非常好的消息。

网络化时代的到来,让火车票无纸化成为了现实:2020年4月29日,中国内地高铁和城际铁路电子客票实现全覆盖;6月20日,电子客票推广至普速铁路,我国全面进入电子客票时代;2024年11月1日,中国铁路推广使用全面数字化的电子发票,2025年10月1日正式实施。

这个无纸化的过程,和铁路的发展是成正比的。现在,从杭州到余姚,高铁的时间已经缩短为40分钟左右,这个缩短让时间更加具有了质感:当交通变得迅捷的时候,我已经很少再回老家,因为老家让我牵挂的爷爷奶奶和外婆,他们都被锁在时间里了。

第一代硬板式火车票,从20世纪50年代至90年代使用,票面印有盲文。

一道红杠是快车,二道红杠特快,没有杠则是慢车。

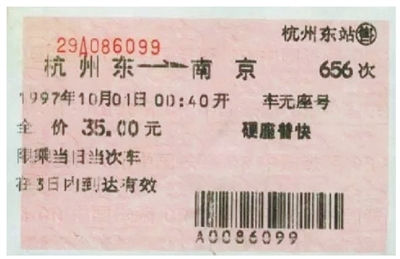

1996年末,确立了第二代软纸式火车票统一样式标准,早期为蓝色底纹的软纸车票。

经过改版,变成了大家熟知的红色底纹。

2000年铁路第三次提速,车票也发生了变化,条形码等也有所不同。

2012年,火车票全面实行实名制。火车票票面上有了乘客的姓名、身份证号等信息,开启了实名制时代。2015年8月启用的新版火车票在印刷技术和防伪功能上都比原来有了更大提高。

2007年4月,逐步迈入“动车时代”,磁卡式火车票陆续发售。

小纸片大力量

没有离乡过的人,很难想象火车票这张薄薄的纸片的分量。

2000年的冬天,是上大学后的第一个寒假,归心似箭。火车票预售开启的当天,我坐着最早的一班公交车去重庆菜园坝火车站。当年火车站会专门到学校来卖学生票,但我需要的长途火车票不太好买,只有硬座,车次选择也只有绿皮车,回杭州要接近48小时。车站窗口的选择则更多。

我原本的小算盘是早点赶到车站,买完还能回来上课。

我太低估春运了。到火车站才不过七点半,窗口还没开,但十几个窗口前都已经排起长龙,而地上则铺盖横卧。震惊之余,只能硬着头皮排队。

没有网络只靠时刻表的年代,不知道选的车次还有没有票,每个人都会将不同时间、不同车次排列组合后,按照心仪顺序作为备选,有些人手上紧紧攥着一张纸,上面歪歪斜斜写满了车次。

学生模样的人也不少,首选卧铺(不分快慢),其次快车硬座,再次慢车硬座,最后才是无座。也有一些旅客选择的顺序是相反的,甚至当听到售票员告诉他们还有卧铺要不要选时,会犹豫很久,然后用乡音嚅嚅地问一句:“你帮我看一哈,还有没有别的车次?硬座也可以。”

卧铺确实贵,我当时信誓旦旦和同学说,反正学生票半价,高低得坐卧铺回去。等到窗口排队,大家也没手机,在那儿闲聊时,才知道学生票的半价是硬座的一半,卧铺部分的钱是不打折的。这么算下来,我从重庆回杭州,卧铺价格得奔着400块去了。当时我一个月的生活费是500块,还算是同学中的高标准了。

即便愿意出这个钱,在运力紧张的21世纪初,买到一张卧铺票也颇不容易。

那天从七点多开始排队,队伍慢慢缩短,午休时间也逐渐临近。快11点半,我前面只有一两个人了,心里祈求他们快一点。就在轮到我的当口,上午的下班铃声响起。售票员面无表情地用一块木板挡住月洞状的售票窗口,把里面的光和早上买到票的希望都给挡住了。

即便是午休,队伍也无法散去,甚至都没办法去上厕所和买饭吃。干等了两小时,才看到她们慵懒回归,拿掉木板,问我:“买哪趟车?”

最终,我耗时八小时,滴水未进,买到了那张粉红色的车票。卧铺没票,最终买到的是快车的硬座,得硬坐30多个小时,还不是我心仪的日子。有点懊恼,但心里更大的声音是,买到就好,想想那些排了一天队无功而返的人吧。

大学后面几年的买票过程大抵如此,只不过学会了带点吃的去排队,大三大四时间更自由了,也有手机了,还可以错峰排队,排队时能玩玩游戏。

大三暑假前夕,临近毕业实习,学校已经没什么事,早早买好了票的我,整天都在校外上网。有天傍晚,网吧门口的菜场人特别多,我在人群中穿梭,突然感觉被人重重地挤了一下,暗骂一声时觉得有点不对。一摸口袋,钱包没了,再想回头找,也没有千军万马中取小偷首级的能力。

第一次遭遇小偷,有点懵,但第一反应是我把车票放钱包了吗?我拔腿往寝室跑。拉开抽屉,看到那张薄薄的粉红色纸片就摆在最上面时,我长舒一口气,把从不上锁的抽屉重重关上,锁好。

后来不再为买火车票烦恼了,但人对痛苦、尴尬这种负面情绪总会一直记得。买票时赶上午休的那股寸劲,那块厚厚的木板,还有自己从菜场狂奔回寝室的黄昏一直未曾忘记。

前几天,我去杭州东站乘车。路过改签窗口,惊讶地发现沿用了很多年的封闭式的买票窗口没了,变成了类似服务窗口的全开放模样。当然,排队的人也少了许多。

毕竟,对于大多数人来说,薄薄的一张票已经成了手机里弹窗跳出的提醒:距离发车已经很近,请抓紧时间。

这一年,距离我攥着火车票,庆幸回家的脚步没有被打断的那个夏天,已经过去了20年。