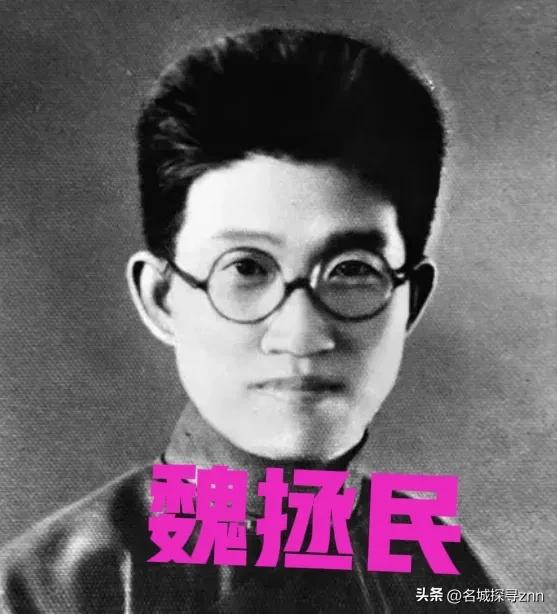

鬼子以为干掉杨靖宇就完事,结果魏拯民拖着咳血的肺,在零下四十度的林子里照样端了他们的仓库。 很多人记住了杨靖宇啃棉絮的悲壮,却少有人知道魏拯民的名字。 1940年2月,杨靖宇在濛江牺牲的消息传到长白山密林时,魏拯民正靠在一棵松树下咳得撕心裂肺。 他手心里攥着半块冻硬的玉米饼,指缝里还沾着刚咳出来的血沫——这时候的他,肺结核已经拖了三年,零下四十度的严寒里,单薄的棉衣根本挡不住风,每一次呼吸都像有冰碴子扎进肺里。 鬼子当时确实嚣张得很,四处放话“东北抗联没了杨靖宇,撑不过三个月”。 他们甚至缩减了边境仓库的守卫,觉得剩下的抗联战士要么冻饿而死,要么就得缴械投降。可鬼子不知道,魏拯民从1935年跟着杨靖宇打游击开始,早就把“硬骨头”三个字刻进了骨子里。 当年他从陕西到东北,本来是带着组织的任务来协助杨靖宇,没成想一待就是五年,从政治部主任做到第二路军副总指挥,手里的枪就没放下过。 那时候抗联的日子难到什么地步?战士们脚上的鞋早磨穿了,裹着破布在雪地里走,血顺着布缝渗出来,踩在雪上就是一个个红印子。 粮食更是稀缺,有时候一整天只能喝口雪水,魏拯民的肺结核就是这么拖重的——没药治,还得天天跟着队伍转移、打仗,夜里宿营时,他常常咳到后半夜,怕吵醒战士,就用棉袄袖子捂着嘴,天亮时袖子上全是暗褐色的血渍。 可就算这样,他没提过一句“撤”。得知鬼子放松了仓库守卫,他连夜召集骨干开会,油灯下,他一边咳一边在地图上画路线,手指因为冻僵,好几次笔尖都滑出了线。 有人劝他:“政委,您身子撑不住,这次我们去就行。”他却摆了摆手,声音哑得像砂纸磨过木头:“仓库里有粮食、有弹药,是兄弟们的命根子,我得去盯着。” 行动定在一个雪夜。魏拯民让人用绑腿把自己的腰勒紧,这样咳起来能稍微好受点,然后跟着战士们在雪地里爬了三个小时。 风裹着雪粒子打在脸上,像小刀子割,他的肺里像揣了个破风箱,每爬几步就得停下来缓一缓,可眼睛始终盯着前方鬼子仓库的灯光。 等到靠近仓库,他比手势让战士们埋伏好,自己则摸向岗哨——那时候他连举枪的力气都快没了,全靠一股子劲,愣是用匕首解决了两个哨兵。 仓库门被撬开时,战士们都红了眼,里面的大米、棉衣、子弹堆得像小山。可魏拯民没让大家乱拿,他指挥着分批次搬运,自己则靠在门框上警戒,咳得站都站不稳,却一直没退到安全地带。 等最后一批物资运走,他才被两个战士架着离开,走的时候还回头看了一眼燃烧的仓库——那是他们故意点的,为了给鬼子留点“纪念”。 这次端仓库,不仅让抗联的兄弟们熬过了最苦的冬天,更打垮了鬼子的嚣张气焰。他们没想到,杨靖宇之后,还有个拖着病肺的魏拯民,能在绝境里给他们致命一击。 可没人知道,这次行动后,魏拯民的身体彻底垮了。1941年3月,在桦甸的一个密营里,他躺在雪地上,手里还攥着未写完的战斗报告,最后一口气没上来,年仅32岁。 后来有人说,魏拯民这辈子没享过一天福,从陕西到东北,从青年到牺牲,全在跟鬼子拼命。他不像杨靖宇那样被广为人知,可他拖着病体撑起抗联的那段日子,每一步都走得比谁都难。 那些在零下四十度的林子里,他咳着血却不肯放弃的瞬间,和杨靖宇啃棉絮的悲壮一样,都是刻在民族骨血里的硬气。 英雄从不是只有一种模样,有的被人记住,有的默默牺牲,但他们为这片土地拼过的命,不该被遗忘。魏拯民的名字或许不常被提起,可他留在长白山里的那股子韧劲,永远都是该被铭记的力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。