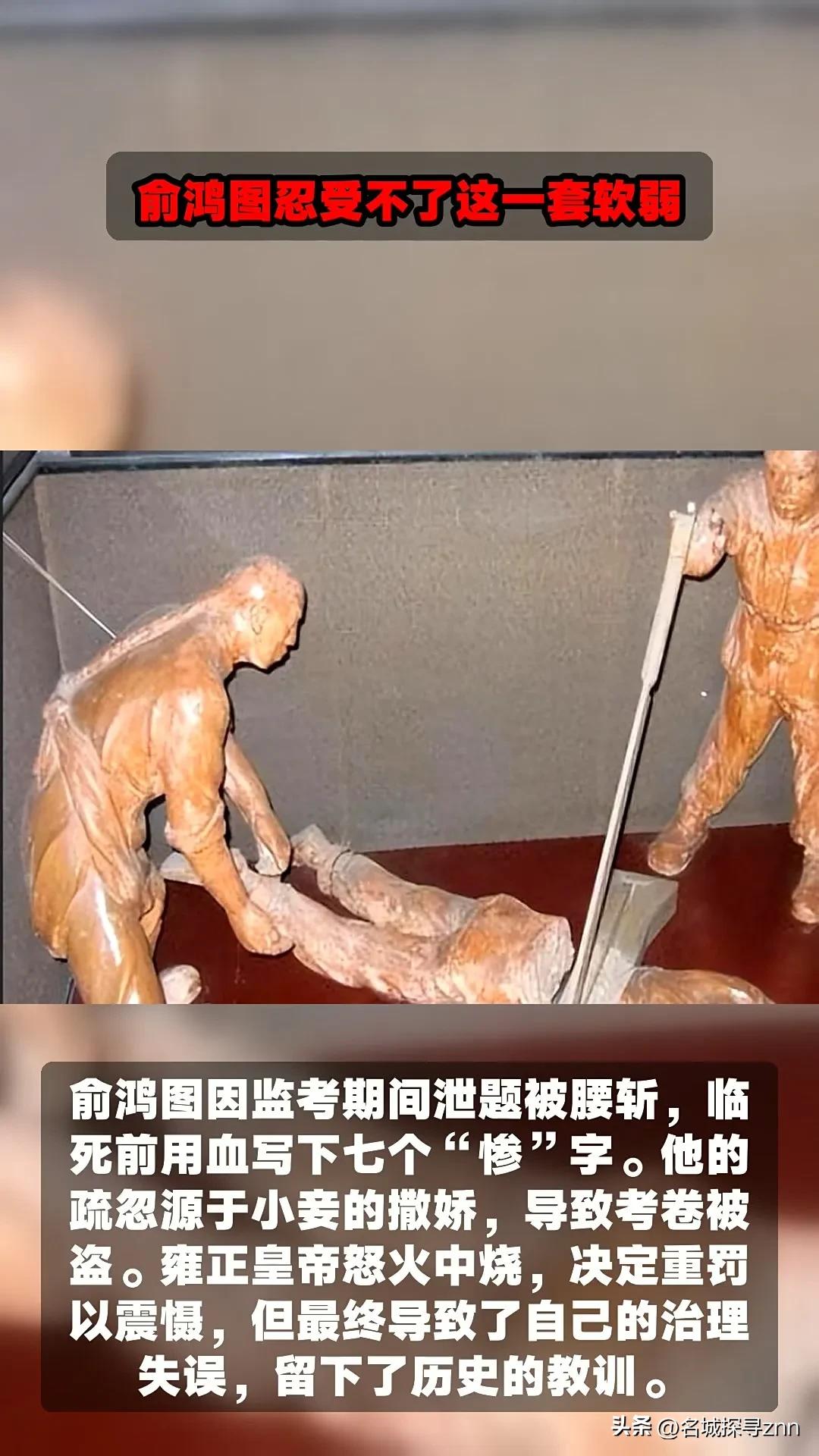

公元1734年,俞鸿图被腰斩后迟迟没有死去,上半身一直在地上打滚,口中不断发出惨叫声,并用手蘸着自己流出的血在地上写下7个“惨”字,才慢慢痛苦地死去。这个血腥场面不仅终结了他的生命,也终结了一种延续千年的酷刑。 俞鸿图的悲剧,始于一场精心策划的阴谋。作为康熙五十一年的进士,他从翰林院编修一步步升至河南学政,素以清廉刚正著称。 雍正帝派他整顿河南科场时,特意叮嘱“河南文风凋敝,需以铁腕治之”。俞鸿图到任后,吃住都在贡院,连考题都亲自誊写,锁进铁皮柜后钥匙不离身。 他哪里想到,最信任的小妾林氏和老仆人早已被贿赂打通关节——林氏趁他熟睡偷走钥匙,将试题抄在绸缎内衣上带出考场,仆人则把答案缝进送洗的衣服里送回。 这场舞弊案的导火索,是一个叫许士杰的考生。他在更衣时发现衣服夹层里的答案,误以为是朝廷试探考生的陷阱,竟将纸条揉成团塞进砖缝。 河南巡抚王士俊本就因儿子被俞鸿图拒之门外怀恨在心,得知此事后立即联合御史参奏。雍正帝震怒之下,派刑部侍郎邹升恒秘密调查。 当邹升恒在俞鸿图书房搜出两万两银票时,这位两袖清风的学政彻底懵了——他从未见过这些银票,更不知道小妾竟背着他收了这么多钱。 更戏剧性的是,监斩官正是邹升恒。这位俞鸿图的亲家公,在刑场上才告诉他判决结果。刽子手因未收到贿赂,故意将铡刀砍在腰椎下方。 俞鸿图的上半身在血泊中挣扎了近一个时辰,指甲深深抠进青砖缝里。据在场的仵作记载,他写的“惨”字笔画深浅不一,最后一笔拖出半尺长的血痕,像是要抓住什么却终究无力。 这个场景震动了朝野。刑部尚书张照在奏折中描述:“臣观其状,肝肠寸断,非笔墨所能形容。”雍正帝连夜召见张廷玉,反复询问《大清律例》中腰斩的条文。 当得知刽子手可通过控制下刀位置决定犯人痛苦程度时,这位素来铁血的帝王罕见地沉默了。三天后,一道朱批传遍刑部:“腰斩之刑,有伤天和,着即废止。” 但历史的吊诡之处在于,《清史稿》中记载俞鸿图是“斩立决”,而非腰斩。这种矛盾源于雍正朝严苛的文字狱——官方文书刻意淡化酷刑细节,而民间说书人却将故事越传越玄。 直到清末,俞鸿图的曾孙在整理家藏时,发现了邹升恒的日记残页,才揭开这段被尘封的真相:“雍正十二年三月廿二,奉旨监斩俞鸿图。刑前告之腰斩,其面如死灰,高呼‘吾妻误我’,声震四野。” 这场悲剧背后,是封建制度的结构性崩塌。俞鸿图案暴露了科举制度的致命漏洞——即便主考官清廉,其身边人仍可通过“软腐败”牟利。 雍正帝随后推行的“考官回避制”“试卷糊名法”,正是对此的亡羊补牢。而腰斩的废除,表面看是帝王一时心软,实则是统治合法性的自我修复——当酷刑引发的恐惧超过威慑力时,反而会动摇皇权根基。 俞鸿图的血字“惨”,成了一个时代的隐喻。他用生命终结的不仅是一种刑罚,更是皇权肆意践踏人性的野蛮时代。正如法学家沈家本所言:“酷刑之废,非独仁政,实乃文明之进。” 当我们凝视这七个血字时,看到的不仅是个人的悲剧,更是一个民族在黑暗中摸索法治之光的漫长历程。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。