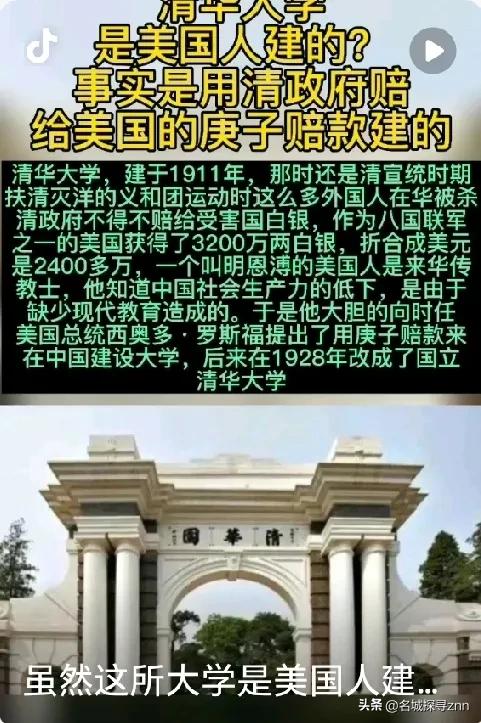

民国时期美国用庚子赔款建立了清华大学《银元时代生活史》的作者陈存仁这么写:清华大学是在北平的郊外,汽车不容易雇得到,我们就搭了公共汽车,开了极长的一段路,只收铜元四枚。到了清华大学,大门上写着 “清华园”三字,是满那桐写的。 这段看似平实的记录背后,藏着一段充满张力的历史。那桐作为晚清军机大臣,出身叶赫那拉氏,与慈禧同宗,题写匾额时正值清朝风雨飘摇之际。 1911年清华学堂成立时,外务部会办大臣那桐的笔墨,既是清廷对新式教育的妥协,也暗含满族权贵试图通过文化符号维系影响力的挣扎。这块匾额如今仍立在清华二校门,见证着从“赔款学校”到学术殿堂的蜕变。 庚子赔款的故事要从1900年说起。 八国联军侵华后,《辛丑条约》迫使中国赔偿4.5亿两白银,本息合计近10亿两。美国分得3200万两,却在1908年突然宣布退还1078万美元,条件是用于派遣留学生和创办学校。 表面上看是“善意之举”,实则是美国驻华公使柔克义推动的战略布局——正如伊利诺伊大学校长詹姆士所言,要“从知识和精神上支配中国领袖”。 这种文化渗透的意图,在清华早期课程设置中尤为明显:高等科学生直接学习美国大学预科课程,教材、教师都来自大洋彼岸,甚至连考试淘汰率都高达32%。 但历史的吊诡之处在于,美国的如意算盘最终偏离了轨道。1911年3月30日清华学堂正式开学时,没人想到这所留美预备学校会成为中国高等教育的转折点。 首批学生中走出了梅贻琦、胡适等日后影响中国命运的人物。梅贻琦在西南联大时期,为保住学术火种,带着师生徒步穿越三千里山河;胡适则在五四运动中喊出“德先生赛先生”的口号,这些都与美国最初的设想背道而驰。 陈存仁笔下的铜元四枚车费,折射出民国知识分子的真实处境。1930年代初,这位上海名医北上参与中医界活动时,亲身感受到新旧交替的撕裂。清华园外,黄包车夫为生计奔波;园内,学生们在工字厅前争论着文言文存废。 这种反差在清华学堂初创时更为剧烈:1911年辛亥革命爆发,学堂因经费断绝被迫解散,学生们攥着二十元旅费各奔东西。直到1912年民国建立,唐国安出任校长,清华才重新开学,从“赔款学校”转型为“中西并重”的现代学府。 清华早期的学生生活远比今天想象的艰辛。吴宓在日记中记录,1911年10月武昌起义后,学堂里谣言四起,美国教师纷纷撤离,学生们挤在宿舍里听着远处的枪声。 这种动荡中,清华反而形成了独特的精神气质:既要学好英语应付留美考试,又要在国文课上背诵《史记》;清晨六点必须出操,晚上还要参加辩论会讨论国是。 这种“双肩挑”的教育模式,培养出一批兼具国际视野与文化根脉的人才,比如后来参与研制“两弹一星”的钱学森,正是在清华打下了扎实的数理基础。 历史的齿轮转动至今,清华早已褪去“赔款学校”的标签,但那段往事仍在叩问:当一个国家被迫接受外来援助时,如何在屈辱中涅槃重生?美国的退款确实推动了中国高等教育现代化,但其背后的殖民心态,与清华师生“自强不息”的抗争形成鲜明对比。 正如梅贻琦所言:“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”这种精神,才是清华留给中国最珍贵的遗产。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。