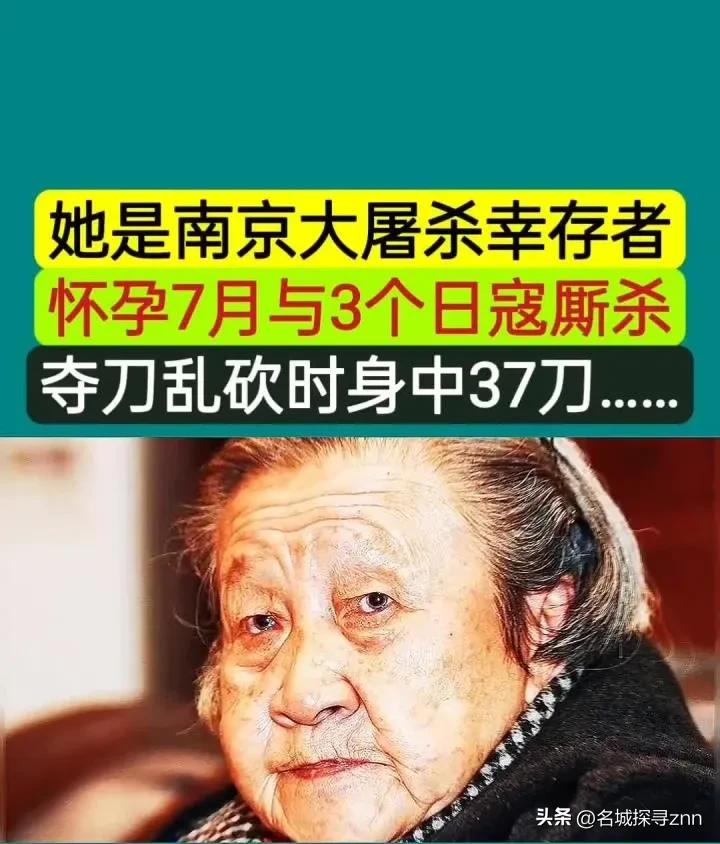

1937年,日军将18岁怀孕7个月的李秀英拖进了地下室,开始粗鲁地解她的衣扣。李秀英决定殊死一搏,她夺过日军腰间的刺刀和3名日军拼命,最终被生生刺了37刀...... 那时候的南京城,早没了往日的市井烟火。12月的寒风里裹着硝烟味,街头随处可见散落的衣物和断裂的家具,百姓们要么躲在安全区,要么藏在亲戚家的阁楼、地下室里,连喘气都不敢大声。 李秀英是南京本地人,家在城南的小巷里,丈夫是个木匠,事变前跟着师傅去外地做工,本想等局势稳点再回来接她,没成想日军来得这么快。 她怀着孕行动不便,只能跟着邻居躲进附近一栋废弃宅院的地下室,原以为能避避风头,却还是被搜查的日军发现了。 三个日军闯进地下室时,同行的还有两个老人,日军看老人没什么“利用价值”,一脚把他们踹到墙角,眼睛直勾勾盯着李秀英。 她当时吓得浑身发抖,手紧紧护着隆起的肚子——这是她和丈夫的第一个孩子,才7个月大,能隐约感觉到胎动,她想过求饶,想过假装顺从,可看着日军粗鲁的动作,摸着肚子里的孩子,突然就横下了心:就算自己死,也不能让孩子受辱。 日军解她衣扣的瞬间,李秀英猛地抬起头,牙齿死死咬住最前面那个日军的手腕。 日军疼得大叫,挥手就给了她一巴掌,她没松口,反而咬得更狠,直到尝到血腥味。旁边的日军见状,伸手去拉她的头发,她借着这个力道,身子往前一扑,右手死死攥住了最前面那个日军腰间的刺刀。 日军没想到这个怀孕的女人敢反抗,愣了一下的功夫,李秀英已经把刺刀拔了出来,胡乱挥向他们——她没学过怎么用刀,只知道往日军身上捅,哪怕只能划个小口子也好。 可她毕竟怀着孕,力气远不如日军。没挥几下,刺刀就被另一个日军夺走,紧接着,冰冷的刀刃就刺向了她的身体。 第一刀刺在胳膊上,第二刀在大腿,她想护住肚子,日军却专门往她腹部附近刺。她疼得蜷缩在地上,意识渐渐模糊,却还是用最后一点力气把肚子往身下压,生怕刀刃伤到孩子。 三个日军见她不动了,以为人已经死了,骂骂咧咧地踢了她两脚,转身离开了地下室,连刺刀都没带走,就插在她身边的泥土里。 不知过了多久,李秀英在一阵剧痛中醒了过来。地下室里黑漆漆的,只有门缝透进一点微弱的光,她想动,却发现浑身都被血粘住了,稍微一挪,伤口就像被撕裂一样疼。 她摸了摸肚子,孩子还在动,只是胎动比平时弱了很多,这让她瞬间有了撑下去的念头。 她咬着牙,一点点往门缝挪,每挪一步,地上就留下一道血痕,胳膊上的伤口蹭到粗糙的地面,疼得她眼泪直流,却没敢哼一声——她怕再引来日军。 幸运的是,当天傍晚,安全区的志愿者巡查时,发现了门缝里露出来的衣角,推门进去才看到浑身是血的李秀英。志愿者吓得倒吸一口冷气,赶紧找来担架,把她抬到了鼓楼医院。 当时负责救治的医生后来回忆,李秀英身上共有37处伤口,其中5处伤在腹部,最深的一道离胎儿只有几厘米,再偏一点,孩子就保不住了。 手术做了整整4个小时,医生从她体内取出了碎布片和凝固的血块,缝了上百针,她中途醒过一次,第一句话就是“我的孩子...还在吗?” 半个月后,李秀英在医院里生下了一个男婴,孩子因为早产和母亲失血过多,出生时只有3斤重,哭声微弱,却顽强地活了下来。 她给孩子取名“新华”,希望孩子能在新的中国里平安长大,再也不用经历这样的苦难。 后来的日子里,李秀英从来没避讳过这段经历。 新中国成立后,只要有关于南京大屠杀的纪念活动,她都会去参加,把自己的遭遇讲给年轻人听。有人问她,会不会因为当年的事留下心理阴影,她总是摇摇头说“阴影有,但更怕年轻人忘了这段历史”。 她的儿子新华长大后,也跟着母亲一起做历史见证者,母子俩用自己的经历,提醒着每一个人:那些苦难不能忘,那些为了活下去而反抗的勇气,更不能忘。 李秀英的反抗,从来不是什么“英雄壮举”,只是一个母亲为了保护孩子的本能,一个普通人在绝境里不愿低头的倔强。可正是这份本能和倔强,让她在37刀的剧痛里活了下来,让她成为了南京大屠杀那段黑暗历史里,一道不肯熄灭的光。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。