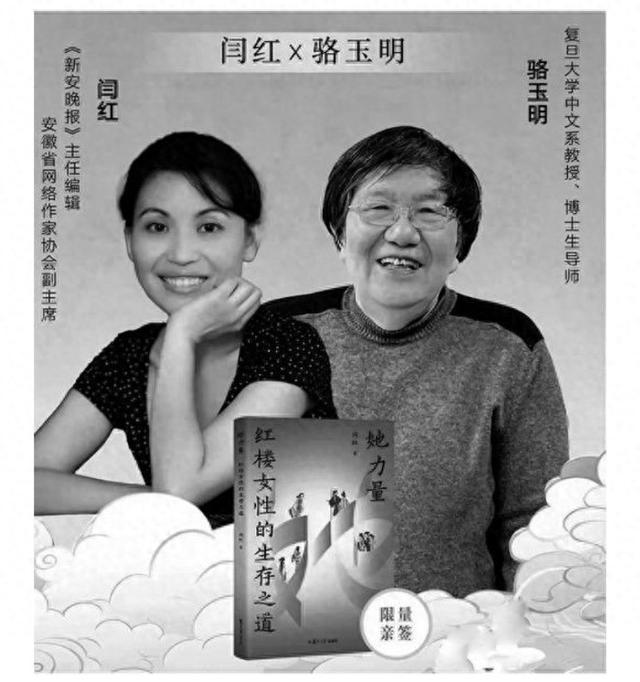

作家闫红的新书《她力量:红楼女性的生存之道》近日出版。在《误读红楼》《她们谋生亦谋爱》《你因灵魂被爱》等畅销著作之后,她再次将敏锐开放的目光投向大观园里的“她们”。日前,闫红和复旦大学文学系的教授、博士生导师骆玉明,就她的新书开展了一次生动的对话,两人深层次解读了他们眼里的“她力量”。

《红楼梦》里的美好女性

骆玉明:这本书的书名非常好,讲的是女性力量。我有时候说,曹雪芹写《红楼梦》有一个生命逻辑:这个世界是无意义的,是败坏的、腐烂的,但人为什么还活下去呢?因为有女性。因为女性,这个世界还值得活。当那些美好的女性都不在了,怎么办呢?还能做梦。红楼梦就是对女性的回忆,靠着对那些美好女性的回忆,你可以把一生就这么熬过去。

闫红:有些男性作者也会赞美女性,但都是从功能性的角度去赞美,夸贤良淑德之类的。像王熙凤这一类,换个人写可能就会写得很不堪。在那个“无后为大”的时代里,她的不生育已经构成她的道德困境。换个人就会把她写成一个悍妇。作者写出她的才情、才干和幽默感。幽默是冒犯的艺术,过去女孩子讲相声,大家都觉得很难接受,因为幽默意味着一种居高临下的视角和某种主动性,通常都是男人说笑话,女人只能负责温婉一笑。但王熙凤的幽默,被作者当成一个巨大的优点来写。事实上,她的幽默确实总带着些微冒犯,比如她会调侃贾母占小便宜想省钱,虽然挑衅里带着亲昵,但旁观者像王夫人、邢夫人就不能接受。作者写出了贵妇群像中的活人感。

另外,《红楼梦》里出现了“不完美受害者”。尤氏姐妹也好,晴雯、司棋也好,都不是传统意义上那种没有欲念的女性,但作者依然理解她们的不得已,也理解她们的了不起。

骆玉明:经常有人问我最喜欢《红楼梦》里哪个女性角色,比如你希望你的女儿像《红楼梦》里面的谁。我觉得像史湘云比较好。史湘云经历那么多苦难,但她豁达,能够放得开,对付得了。我希望我们的孩子在这个世上无论遇到什么难事,都能对付得了。

闫红:以前人家也问过我像《红楼梦》里的谁,我说,我感觉自己像迎春,一般来说碰到什么事我就会忍气吞声。不过我的状态是黛玉和宝钗兼而有之。林黛玉对这个世界非常敏感,充满爱意、热情,又很真诚。但有些时候我也希望自己能够成为薛宝钗,她是个内核特别稳定的人,没有那么多的消耗。在有些事情上你要内核稳定,在值得的事情上我愿意投入真情。

找到自己的核心价值最重要

骆玉明:我有一次在B站讲《红楼梦》,讲到一对“人精”的爱情故事,就是贾芸跟小红的故事。他们很精明,很懂得察言观色,很懂得度量周围的形势和人事关系,然后在这里面凭借自己的能力来争取自己想要的东西,他们就成功了。所以这也是曹雪芹给我们很意外的一笔。

闫红:大观园就是个职场。里面最有借鉴意义的人物,那肯定是小红。小红是贾宝玉屋里的丫鬟,我们都知道,在贾宝玉屋里当丫鬟,前途很光明,当下的收益、未来的预期都是最好的。她一开始想走的是一条“霸道总裁爱上我”的路,希望引起贾宝玉的注意。但捷径上必然会挤满了人,小红就被晴雯她们当成了假想敌,被霸凌了。但是你看小红的情绪控制非常好,人家那边才骂过她,她马上就可以整理好自己的情绪再出发。

然后她发现人还是得靠自己的能力。小红一开始是走了点弯路,想靠自己的三分姿色,事实上大观园里美貌是最不稀缺的。后来她到了王熙凤面前,她的才干、那种惊人的记忆力才是稀缺的。我觉得她像是做了一个示范,我们每个人找到自己的核心价值才是最重要的。

作者简直在含笑写她俩的故事。你有没有觉得,他是用那种很幽默,甚至是一种很慈祥的目光在看两个“人精”的故事,作者有很大的包容度。

骆玉明:有一点诙谐,有一点调笑,但是还是喜爱的。这很真实,有时候你会觉得在这个世界上也许比较精明的人获得成功的几率要大一点。精明就不好吗?非得傻死的才好吗?只要不伤害别人,我觉得怎么精明都对。

闫红:他们精明得很优秀。你看小红,那个小丫鬟替她抱不平,说你跟大丫鬟干一样的活,但待遇不一样。小红就说:“天下没有不散的宴席。”她是很通达的一个人。

骆玉明:是的。所以按照脂砚斋提供的线索,最后是小红到庙里面去探望贾宝玉和王熙凤。这样看,她也是有担当的。你说她好像挺俗的,但她又很有担当。

闫红:其实我们在现实生活中也能看到像小红这样的人,她看上去很俗,却也能给人意想不到的温暖,庸俗和温暖并不相悖。反而是那些清高的人,有时候会让你感到寒冬般的凛冽。

骆玉明:是的,不要把所有的形容词都对立地看。这个人高贵、聪明、机智、能干……那个人庸俗、低劣、凶狠、阴险……其实不是的,两面可以搭配。非常机智的人,可能很凶狠;一个很庸俗的人,可能很善良。

被剥削和驯化的“女儿们”

闫红:当下一个大热的话题就是女性的觉醒。表面看上去,好像这个世界女性已经有了很多权利,而且看上去也很强硬。但事实上一旦遇到事情,尤其是在更小的地方,你会发现其实这个世界并没有特别大的改变。我刷到过一个评论,有个人说“我喜欢我侄子多过我儿子”,后面一大串评论说“我也是我也是”。我当时就感到很不理解,一个人肯定对自己生育的孩子更有感情。我想她们为什么争相表态,是因为她们觉得娘家才是依靠,儿子是夫家的孩子。

然后我就想起赵姨娘,她为了给娘家争取利益,不惜羞辱亲生女儿。我过去看赵姨娘,觉得她是个非常讨厌的人物。但是我现在看赵姨娘,觉得她背后必然有一个将她驯化成这个样子的家族。在重男轻女家庭里长大的女孩,反而有可能更依赖原生家庭。她会被驯化,觉得家里对我固然不好,但外面会对我更不好。她会觉得自己是个无力者,将来在外面被欺负了,还得娘家帮我撑腰。在《红楼梦》里面,你能看到那种被剥削的女儿,比如赵姨娘,她被她的娘家所剥削,然后她又希望她的女儿能够延续她的命运,千方百计地去维护原生家庭那一套体系的运转。

骆玉明:你看袭人回家的时候,她哥和她妈说要把她要回来,袭人就很愤怒,说以前家里没得吃把我卖了也好,“没有看着老子娘饿死的理”。这种女儿,认为有责任把自己卖了给父母换口饭吃。读了以后觉得真的很感慨,女孩的命运,在中国传统社会,特别是穷人的孩子,命运就是这样的。可能很多人不喜欢袭人,我女儿也不喜欢袭人。我就跟她说,你可以不喜欢袭人,但是你要了解一下,她生活在一种什么样的命运里面,她怎样为自己做种种挣扎。虽然她这个挣扎也很可笑,就是想要嫁给贾宝玉做个小老婆,但也是在她的条件和环境下,能够做出来的衡量。

大皖新闻记者蒋楠楠