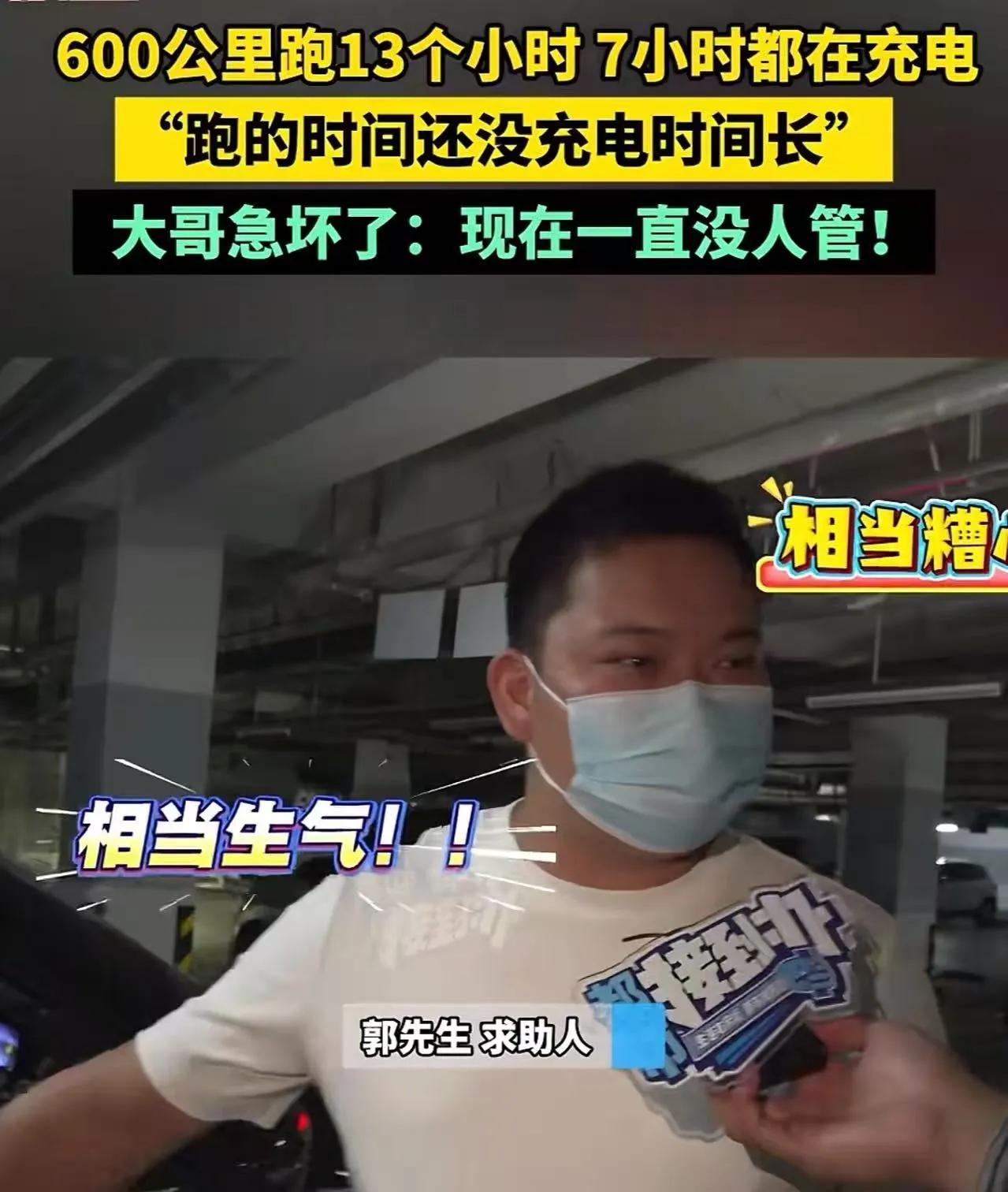

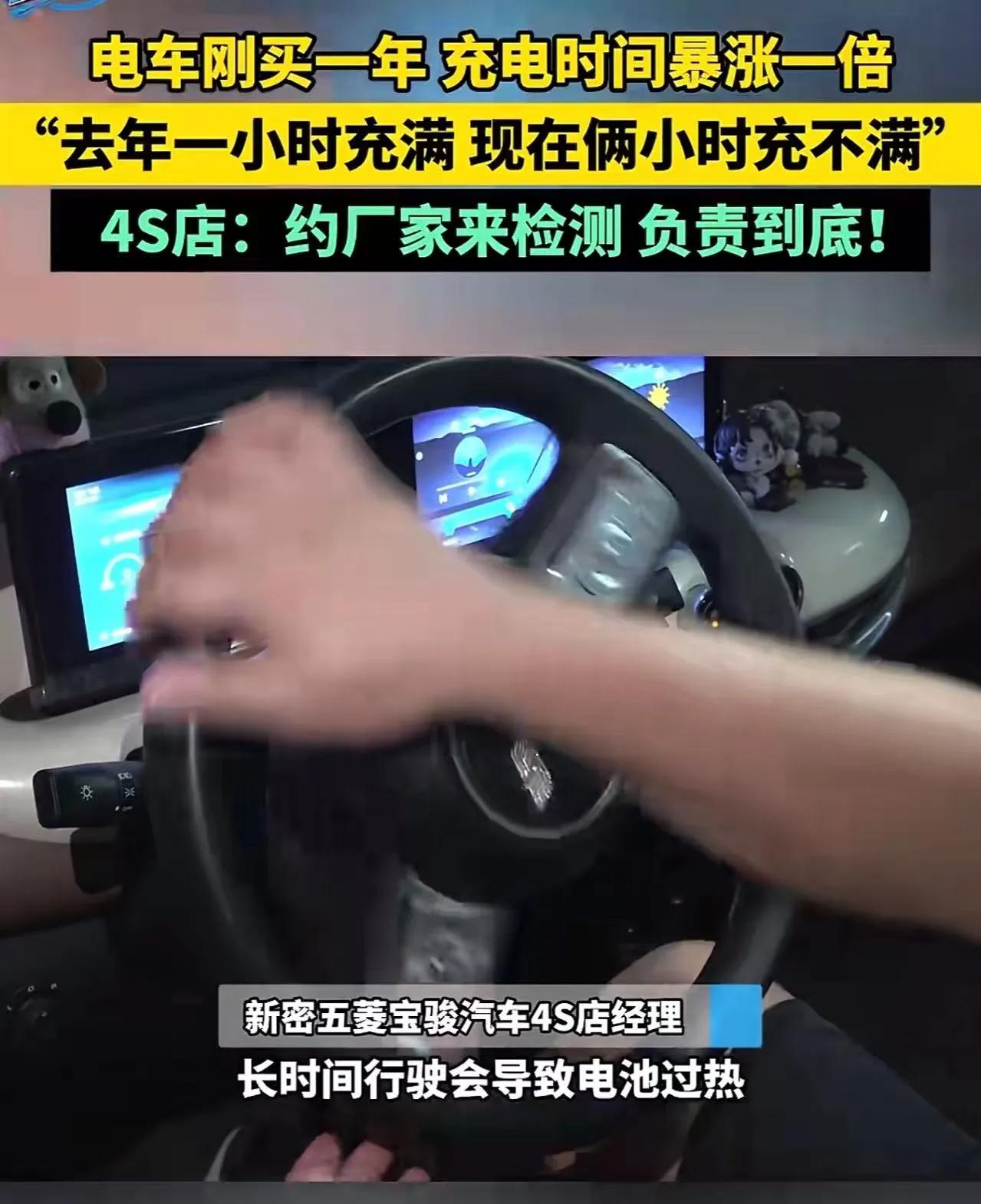

河南新密,一家三口原本满心期待的出行,竟变成了一场“漫长的等待”。男子开着心爱的新能源汽车,带着妻子和孩子,准备去郊外享受一段惬意的假期。谁曾想,短短600公里的旅程,竟用了整整13个小时!更令人匪夷所思的是,除了开车的时间,绝大部分时间都耗在了“充电”上——足足7个小时都在等待电池充满。 试想一下,带着一家人,特别是还带着孩子的家庭,原本是为了放松,却变成了“排队充电”的苦旅。途中,车子频繁停靠,等待充电的过程像极了一场漫长的“等待游戏”。每次插上充电枪,心里都希望能快点搞定,结果却发现,充电速度远远低于预期。男子心里疑惑:难道我的车出了问题?还是充电站出了差错? 于是,他第一时间找到4S店反映情况。令人愤怒的是,店里的工作人员却用一种“理所当然”的语气回应:“这是正常的。”男子忍不住反问:“之前都只用一个小时充满,现在两个多小时还没充满,明显不对劲啊!这是正常的吗?”对方依然坚持:“充电时间受多种因素影响,比如电池温度、充电设备功率等,没什么大问题。”但男子心中疑云重重:难道我买的车,电池质量出了问题?还是充电基础设施不匹配? 这件事情,折射出一个更深层次的社会现象:我们对新能源汽车的认知还停留在“未来已来”的阶段,但实际体验却充满了不确定和焦虑。电动车的充电问题,不仅仅是技术问题,更是信任危机。消费者期待的是“快充、便捷、可靠”,而现实却让人觉得像是在“倒退”。 更令人深思的是,这背后隐藏的人性问题——对新技术的信任与恐惧。男子的质疑,代表了普通消费者对“新事物”的自然怀疑:当技术还不成熟,基础设施跟不上,谁来为我们买单?在这个过程中,很多人选择了“忍耐”甚至“沉默”,但实际上,心里的那份焦虑和不满,早已在心头积累。 这也让我们反思:科技的飞速发展,带来了便利,也带来了挑战。我们需要的不仅仅是“快充技术”,更是“用得安心”的保障。政府、企业、技术人员,每一个环节都应以用户体验为核心,真正解决“最后一公里”的难题。而作为消费者,我们也应理性看待新技术的成长曲线,给予更多理解和耐心。 但更重要的是,这个事件提醒我们:不论科技多么先进,背后都离不开“人性”的关怀。消费者的疑问、担忧,是推动技术进步的动力,也是行业改进的方向。只有在不断的“质疑”与“改进”中,新能源汽车才能真正走入千家万户,成为我们生活中不可或缺的一部分。 或许,这次的“充电闹剧”只是一个开始。它提醒我们,科技的未来不只是光鲜亮丽的外表,更是每一个普通人在面对新事物时的真实体验。只有当我们用心倾听,理解彼此的需求,才能让“未来”变得更加美好。 所以,面对这样的事件,你我又能做些什么?或许,我们需要的不仅仅是“技术的突破”,更是“信任的建立”。只有当消费者的疑虑得到正面回应,技术的瓶颈被突破,新能源汽车的未来才会真正迎来春天。 这不仅仅是一个关于充电的故事,更是关于信任、关于人性、关于未来的深刻启示。我们期待,那些在幕后默默努力的技术人员和企业家,能真正听到用户的心声,让每一次充电都变得像“喝一口水”一样简单、自然。毕竟,科技的终极目标,是让我们的生活变得更美好,而不是让我们在等待中迷失。充电 时间 快充 河南