全球变暖背景下,极端天气正以更频繁、更强烈的姿态冲击人类社会。从国内不断创纪录的高温与暴雨,到全球范围内气候风险稳居十大风险首位,气候危机带来的挑战已渗透至生态、经济、社会等多个维度。

本文从全国气候现状、全国气候政策演进以及应对气候变化路径的角度分析了当前突出的气候问题以及企业应对举措。

极端气候灾害频发,气候风险跃居榜首

2025年,极端天气轮番来袭,形势之严峻多年未见。7月,北京多轮强降雨接踵而至,引发严重洪涝和地质灾害,造成44人死亡、9人失踪,30余万人受灾,群众以及经济损失惨重。同月,极端降雨横扫东部,山东、吉林、辽宁强降雨成灾,27人死亡失踪,直接经济损失31.4亿元;30日起台风“竹节草”登陆浙沪苏皖,狂风暴雨导致重大人员伤亡。

生态环境部于2025年发布《中国适应气候变化进展报告(2024)》,指出中国的气候变化已呈现高温持续时间久、强降雨增多的特点。

01:高温持续时间久

报告指出,2024年全球地表平均气温较工业化前水平高出约1.55℃,成为有气象记录以来最暖年份,并首次突破《巴黎协定》提出的1.5℃温升阈值。2024年全国平均气温达10.9℃,较1991–2020年平均值偏高1.01℃,创1961年以来新高。全国有19个省(区、市)气温突破历史极值,高温日数较常年偏多6.6天,极端高温事件站次比为0.59,显著高于气候平均值。连续高温过程频发,热浪持续时间长、影响范围广,对人体健康、能源供应及农业生产构成多重压力。

02:强降雨增多

2024年全国平均降水量697.7毫米,较常年偏多9%,为1951以来第四多。年内共发生41次区域性暴雨过程,其中18次达到强级别,暴雨站日数较常年偏多31.3%。主要雨季降水呈现异常偏多态势,江淮和长江中下游梅雨量较常年增多50%以上,华北雨季降水量偏多83%,华南前汛期和东北雨季也显著偏多且开始时间提前。受频繁强降水和高温加速融雪共同影响,七大流域中多个江河发生编号洪水,总数达到1998年以来最高,辽河、珠江等流域降水突破历史极值。

放眼全球,气候风险已居全球十大风险首位。世界经济论坛发布的《2024年全球风险报告》利用近二十年的原始风险感知数据,对全球风险形势发出警告:在全球权力态势、气候、技术和人口发生系统性变化的背景下,全球风险正在将地球适应能力推向极限。

该报告指出,极端天气事件预计将在未来十年内变得更加严重,成为全球首要风险。报告利用全球风险感知调查GRPS,汇集了来自全球学术界、商界、政府机构、国际组织和民间社会的1490位专家的前沿洞见,调查结果发现,在10年时间框架内,极端天气事件在34项全球风险中排名第一,其严重性评分显著高于其他环境风险,反映了气候临界点(如冰盖融化和珊瑚礁崩溃)被突破的可能性。

2024年、2026年和2034年这三个关键时间点不仅突显了当前危机(如经济衰退、地缘政治冲突和社会极化)对全球韧性的持续侵蚀,还揭示了新兴风险源(如生物多样性丧失)如何通过结构性力量(包括气候变化、和人口分化)快速重塑未来风险格局。这些风险源的相互作用可能引发“级联效应”,例如气候临界点触发资源短缺和移民潮,进一步放大全球脆弱性。

中国应对气候变化政策体系成型

极端气候状况凸显出在全球变暖背景下,极端事件频率、强度及复合型灾害风险正在上升,对我国应急管理、流域防洪、城市韧性基础设施和气候适应型规划提出了更为紧迫的要求。

防范气候风险是一项系统性工程,国家层面持续完善的顶层设计正是这项巨大工程的基石。中国参与气候治理经历了从谨慎参与(1990s-2009)、到积极贡献(2010-2013)、再到主动引领(2014至今)的阶段。理念上,从最初坚持“共同但有区别的责任”原则,维护发展中国家利益,到将应对气候变化国内发展转型和构建人类命运共同体相结合。

表1梳理了自1990年起的关键政策节点与行动,揭示了我国从启动治理到全面部署的适应气候变化之路。

表1:我国气候变化相关政策演进

应对气候变化风险的多元路径

全球气候变暖已成为全人类面临的共同挑战,《巴黎协定》的目标是将全球温升控制在2℃以内,并努力争取1.5℃实现这一目标,需要全球能源系统、产业结构和发展方式的深刻变革。然而,应对气候变化兼具紧迫性、长期性和复杂性,为实现这一目标,全球能源系统、产业结构和发展方式正经历着深刻而必要的变革。然而,这场规模空前的转型兼具紧迫性、长期性与复杂性,期初利益相关方都会面临战略和认知层面的不确定性、风险的不可计量性、高昂的初始投入以及资金和资源的门槛较高等问题。

企业层面

信息披露与透明度提升是有效管理气候变化风险的基础。气候变化风险通过物理风险和转型风险两条路径影响企业运营和ESG表现。物理风险包括极端天气事件(如洪水、干旱、热浪)对资产安全、供应链稳定和生产过程的直接破坏。转型风险源于向低碳经济转变过程中出现的政策、法律、技术和市场变化。企业应该深入进行气候风险分析,按照可持续信息披露框架进行气候信息披露,详细阐述气候变化对自身业务模式、供应链及资产的影响评估。

金融机构层面

绿色金融工具创新为应对气候变化提供了资金支持。金融机构可以通过发行绿色债券、可持续挂钩债券、气候相关金融产品为应对气候变化提供更多资金。保险公司则加速从传统的“理赔者”角色向积极的“防御者”和“风险减量服务提供者”转型,包括创新保险产品,发展巨灾保险、气温指数保险、降雨量指数保险等指数型产品,以及针对可再生能源项目、绿色建筑、碳汇等领域的新型绿色保险,同时保险公司也正通过人工智能预测极端天气、地理空间数据测绘灾害风险、机器学习优化风险模型等新技术,提升对气候灾害的预测与防控能力。

政府层面

政府层面则应着力完善顶层设计,通过深化韧性城市建设试点,将适应气候变化目标纳入城市规划,优化城市空间布局以提升基础设施的气候韧性,并构建城市通风廊道、蓝绿空间来增强生态系统服务功能。同时,政府仍需遵循“公正转型”的核心原则,积极推动以人民为中心的公正转型,协同民生改善与气候治理,统筹环境保护与经济发展与就业创造,完善适应气候变化工作体系,坚持减缓和适应并重,强化监测预警与风险评估,深化气候适应型城市建设,以有效防范和化解气候变化风险。

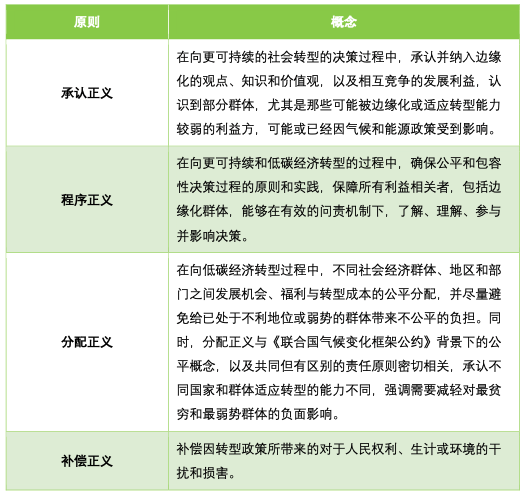

2024年,世界资源研究所(WRI)发布《从概念到应用:解析80个缔约方核心气候文件中的公正转型》梳理了80个缔约方公正转型相关政策文本,针对公正转型如何与现有气候行动相融互促提出建议,旨在助力各国更加平稳有序地开展气候行动,实现多重利好。下表列示了公正转型的核心原则:

表2:公正转型核心原则

应对气候变化是一项系统工程,任何单一主体都无法独立完成。唯有政府统筹引导、企业积极履责、社会组织协同参与、金融机构赋能支持,各方各司其职、同向发力,方能形成合力,共促绿色低碳转型,实现气候治理目标。如欲了解更多信息,请随时与我们联系!

撰文:苏楠

可持续发展部顾问

中节能皓信:市场部

1、世界经济论坛(2024)/《2024年全球风险报告》

https://cn.weforum.org/publications/global-risks-report-2024

2、生态环境部(2025)/《中国适应气候变化进展报告(2024)》

3、世界资源研究所(2024)/《从概念到应用:解析80个缔约方核心气候文件中的公正转型》

https://wri.org.cn/research/just-transition-core-climate-documents-80-paris-agreement

本文所载资料内容仅供一般参考使用,由于政策更新及市场交替等因素,本集团不能保证这些资料在您收取时或日后仍然准确。本集团将不对任何在没有详细考虑相关情况及获取适当专业意见下,依据本文所载资料行事之行为承担任何责任。本文所载之所有内容,如文字,图形,图像,照片,标志,商标,数据和软件(“内容”)均受香港及其他地区的知识产权法及条约保护。第三方机构如欲转载文章,请原文转载不得修改,且标注来源。如需改动文章内容,请事先获得中节能皓信书面同意。未经中节能皓信事先书面许可,不得以任何方式使用商标和商号名称中国节能®,您不得出于促销或广告目的或其他目的或影响第三方的目的在任何公共媒体中提及中节能皓信或其授权许可人的任何信息。如果您有任何意见或问题,请联系inquiry@cecepec.com。

(中节能皓信CECEPEC)