黄河奔腾,孕育千年文明;红色薪火,照亮复兴征程。为深入挖掘黄河流域红色文化价值,探索文化传承与创新路径,来自山东财经大学的社会实践项目——“讲好黄河故事赓续红色基因”,由不同学院、不同年级的百余名师生组建的6支调研团队,于6月至7月间分赴济南、聊城、德州、淄博等地,围绕黄河文化数字化转化、红色文化IP开发等核心课题展开实地调研,用青春脚步丈量黄河文脉,用专业视角探寻红色基因传承新路径。

德州:解码黄河文化,探寻IP转化新思路

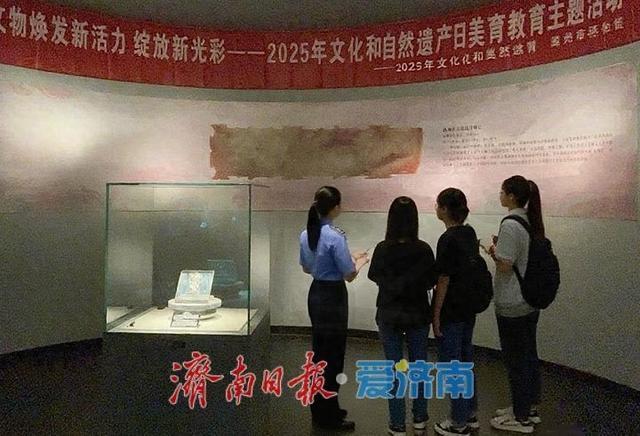

6月15日至16日,德州分队聚焦“黄河文化IP化传播”课题,走进德州市博物馆黄河文化主题展厅,开启为期两天的深度调研。展馆内,古河道变迁图勾勒出黄河千年奔腾的轨迹,水利工具、民俗展品承载着沿岸百姓与黄河共生的记忆。团队成员跟随着展馆负责人的讲解,系统梳理德州地区水患治理的历史脉络,从“治水安澜”的百年实践中,提炼出黄河文化IP的核心叙事主线。

墙上的历史诉说着彼时黄河“三年两决口、百年一改道”“水患频发,给中华儿女带来的无尽灾难。这里展出的镇馆之宝——郑工合龙碑、明代《河防一览图》、宋代黄河分段管理的界碑——埄堠碑等一一展现了先民丰富的治河思想和技术。”在与展厅工作人员的座谈中,团队围绕“黄河文化教育活动开展”“地方特色文化提炼”“IP转化可行性”等话题展开深入交流,详细了解博物馆在红色文化普及、青少年教育中的创新做法,明确了黄河文化IP开发需兼顾历史真实性与当代传播性的关键原则。“水患治理史不仅是历史记录,更是能引发情感共鸣的文化符号,这为我们后续的数字转化提供了清晰框架。”队员们在实践感悟中这样写道。

聊城:深挖红色遗产,探索版权开发新机制

7月10日至11日,聊城分队以“革命老区红色IP版权开发与商业转化”为核心,先后走访聊城市革命烈士纪念堂、运河博物馆,在红色印记中探寻文化传承与产业发展的平衡点。7月10日,革命烈士纪念堂内,一幅幅历史照片、一件件革命文物,生动再现了聊城地区的革命斗争历程。团队成员通过实地参观、居民访谈等方式,覆盖不同年龄段群体,详细调研当地红色文化的认知度与认同度。队员们在整理访谈数据时发现:老一辈对革命故事的记忆很深刻,但年轻人了解较少,这提示我们红色文化的“代际传递”需更贴近青年语境。

7月11日,运河博物馆内的座谈交流则聚焦“红色文化商业化边界”。团队与工作人员围绕“商用与公益文化的界限划分”“红色IP版权保护”“商业化运营中的风险规避”等问题展开讨论,明确了红色文化转化需坚守“尊重历史、传承精神”的底线,既要通过商业手段扩大传播范围,更要避免过度娱乐化、同质化。两天的调研让团队全面掌握聊城红色文化发展现状,为后续构建“版权保护-IP开发-商业转化”的完整链条提供了实践依据。

济南:打卡红色地标,构建文化育人新模式

7月16日,在带队老师的指导下,走进济南解放阁革命纪念馆,开启沉浸式调研。展馆内,珍贵的战役文物、翔实的图文史料、生动的场景复原,将济南战役的烽火岁月娓娓道来。结合展陈内容,为队员们深度解读解放阁作为“红色地标”的历史价值——它不仅是济南解放的见证者,更是当代开展爱国主义教育的重要载体。团队成员一边记录,一边思考:如何将红色地标资源与黄河文化结合,打造“可体验、可感知、可传播”的育人场景。此次调研聚焦红色文化的“教育功能转化”,通过观察展馆的展陈设计、讲解模式、受众反馈,收集第一手素材,为探索“红色基因+黄河文化”融合育人模式提供了新思路。

队员们表示:“解放阁的故事里,既有革命先辈的英勇无畏,也有黄河儿女的家国情怀,这种双重文化属性,正是我们后续研究的重点方向。”

从德州的黄河文化IP探索,到聊城的红色版权研究,再到济南的融合育人实践,山东财经大学6支调研团队跨越数城,在实地走访中挖掘文化内涵,在交流探讨中创新传承路径。下一步,团队将整合调研数据,形成系列研究报告,推动黄河文化数字化转化、红色IP商业化开发,让千年黄河文脉焕发新活力,让红色基因在青春实践中代代相传。正如队员们所说:“我们不仅要‘讲好黄河故事’,更要让黄河故事‘活’在当下,‘传’向未来,这是我们青年学子的责任,更是使命。”(济南日报·爱济南记者:张晓涵通讯员:单垒林仁政)