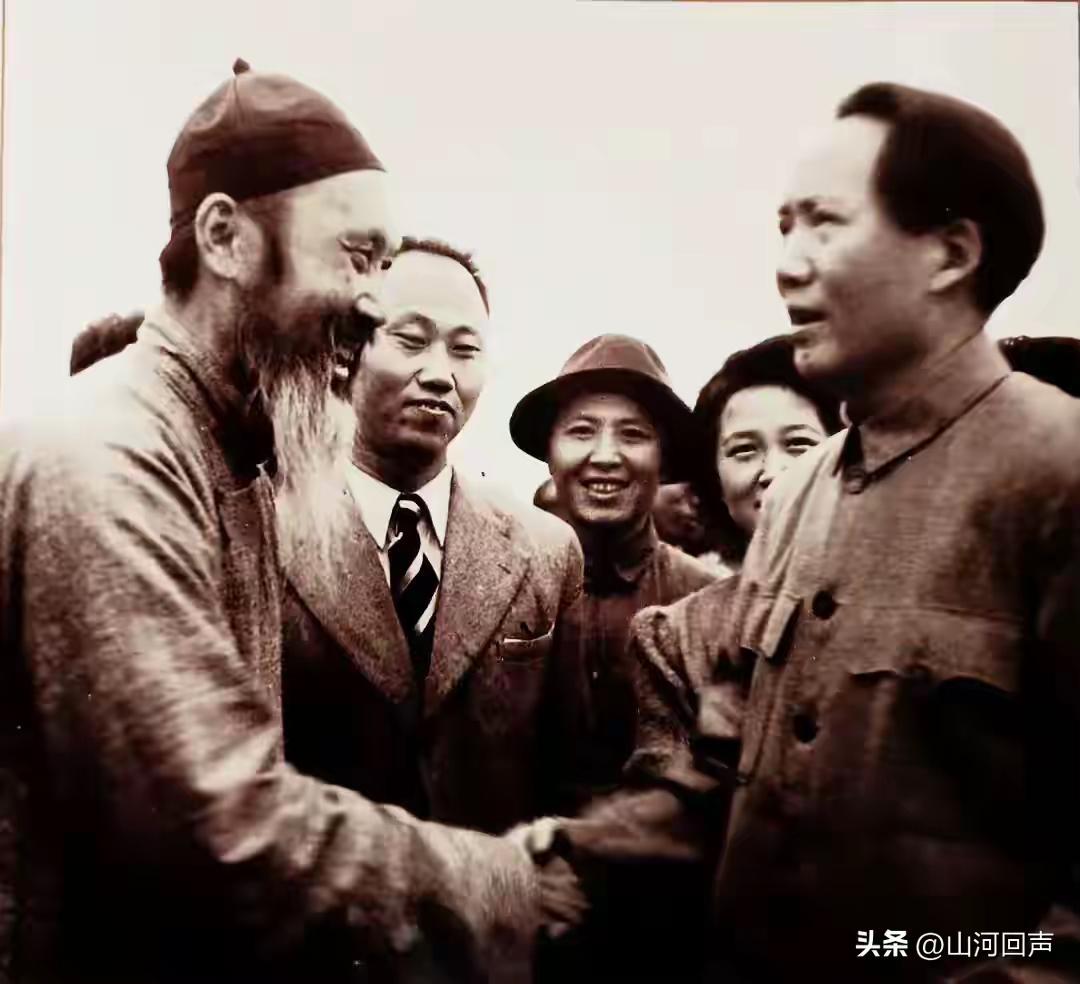

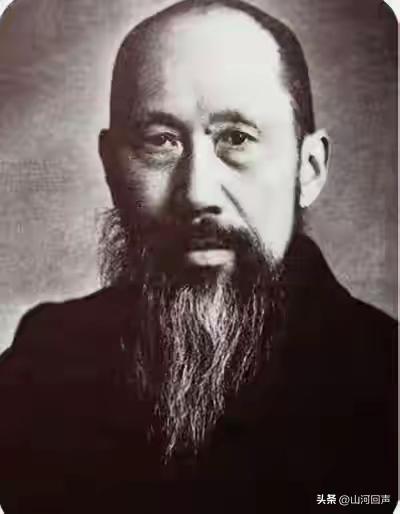

张澜一生阅人无数,重庆谈判期间和毛主席第一次见面后,却对周围人坦诚:未来得天下的一定是毛泽东。周围人很是奇怪,可他却说出了一个细节,还说正是通过这个细节,他就知道蒋介石必败。 那天是1945年8月30日,山城重庆闷热难当。特园这座被称为“民主之家”的建筑里,一位银髯飘拂的老者正焦急地等待着一位重要客人,中共中央主席毛泽东。这位老者就是中国民主同盟主席张澜先生,人称“川北圣人”。 门开了,毛泽东在周恩来陪同下走进来。张澜立即起身相迎,他注意到一个细节,毛泽东身穿的延安手工织造的粗呢中山装虽然干净整洁,但肘部已经明显磨损,袖口也有些起毛。脚上是一双布鞋,鞋底边缘已经有些泛白。 “蒋介石从不这样穿”,张澜后来对身边人这样说。蒋介石总是身着笔挺的呢子军装,锃亮的皮靴,胸前挂满勋章,身边侍卫环绕。而毛泽东这身简朴的装扮,与蒋介石形成鲜明对比。 —— 张澜眯眼打量,心里咯噔一下。 他见过太多西装革履、满嘴救国救民的高官,也见过旗袍加身、香水呛鼻的夫人,可眼前这位共产党一把手,袖口磨得透亮,像老农下地刚回来的模样。 毛泽东先开口,声音带着湖南口音的洪亮:“张表老,久仰!您一根银须,川北百姓都当护身符哩!” 一句话,把张澜逗得哈哈大笑,紧张气氛瞬间散了。 两人坐下,毛泽东掏出香烟,火柴划了三次才点着——风大,火柴头“呲”地断了,他也不恼,笑着把剩余半截火柴杆仔细掰断,收进烟灰缸。 张澜看在眼里,心里又一动:这人不糟蹋东西。 谈话间,毛泽东说起延安大生产,说自己窑洞前也种了两畦辣椒,一畦茄子,白天办公,晚上挑粪,袖口磨破,老婆拿旧军装布头补,补完继续穿。 “衣服嘛,干净就行,补巴也是花纹。”他说完哈哈一笑,露出一口被烟草熏黄的牙。 张澜忽然想起蒋介石在重庆黄山官邸的排场:地毯厚得能陷脚踝,侍从武官喊口号似的高声报门,老蒋一抬手,副官得小跑递白手套,连喝白水都得副官先拧开盖。 两幅画面一撞,张澜心里跟明镜似的:一个把劲儿使在面子上,一个把劲儿攒在根子上;面子亮堂,根子却空,迟早得倒。 当晚回家,张澜在日记里写了八个字:“简而能久,奢则易折。” 第二天,毛泽东又去了特园,亲自给张澜搬椅子,椅子腿有点晃,他顺手掏出一张粗糙的延安土纸,叠了两下,垫在椅子脚下。 张澜打趣:“主席还自带纸啊?” 毛泽东笑:“纸是树干做的,树是老百姓种的,不能糟践。” 这一句,把张澜胡子都震得颤了颤。 后来张澜跟民盟同仁喝酒,抿两口川北老酒,眯着眼说:“人家把百姓当树根,咱有人把百姓当门面,树根越扎越深,门面越刷越掉漆,你们说,天长日久,谁赢?” 众人不语,只听见窗外山风猎猎,像提前给答案。 谈判桌上,蒋介石依旧戎装笔挺,勋章闪得人眼花,讲话三句不离“统一军令”“政令”,可底下人悄悄传:前线发来的急电,他连信封都不拆,先问“谁拟的稿?格式对不对?” 而毛泽东呢,粗布衫一脱,只穿件洗得发白的衬衣,夜里回红岩村,自己提水泡脚,泡完水倒门口花坛,说“别浪费,花也得喝”。 张澜听说后,拍桌感慨:“一个关心格式,一个关心水花,胜负还用等吗?” 1949年10月1日,北京天安门,毛泽东穿着依旧简朴的中山装,袖口还是磨得发亮。 张澜站在城楼上,看着他升起第一面五星红旗,胡子被风吹得老高,眼眶也湿了。 身边有人问他:“表老,您当年真就靠一件破衣服断出天下归属?” 张澜捋须大笑:“衣服破,可里子不破;衣服亮,里子未必亮。我活了大半辈子,就看谁把百姓穿在身上,谁把百姓挂在外面。” 一句话,像把钥匙,打开了众人心里那把锁。 故事讲到这儿,我低头看看自己脚上千把块的球鞋,再瞅瞅桌上刚买的网红咖啡,突然有点脸热。 我们这一代人,不缺亮堂的行头,缺的是把旧物穿破、把百姓放在心尖上的那股子“土劲儿”。 张澜的眼光毒,毒在能看见“里子”;毛泽东的魅力大,大在肯把“里子”外化——一身旧衣,半张土纸,一根火柴,全是细节,却全是立场。 细节不会说谎,它替嘴巴说出最真实的那句:我是谁,为了谁。 所以今天,别急着给朋友圈晒新包包点赞,先摸摸自己袖口,看看有没有磨出毛边;别急着嘲笑“土”,土才是扎根的底气。 毕竟,天底下最硬的道理,往往穿着最朴素的衣裳。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。