“从文明诞生开始,我们总是以这样或那样的形式向上帝或众神承认(罪过)。”福柯在《性经验史》中如此揭示了忏悔作为真理生产技术的历史渊源。从中世纪开始,西方社会便通过忏悔建立起一套特定的主体生产机制。然而,随着数字技术的发展,这一古老的文化实践正经历着前所未有的转型。在知乎、微博等社交媒体平台上,“网络忏悔室”的兴起展现了一种全新的文化景观:年轻群体在虚拟空间中公开展演自己的“污点”与“罪行”。

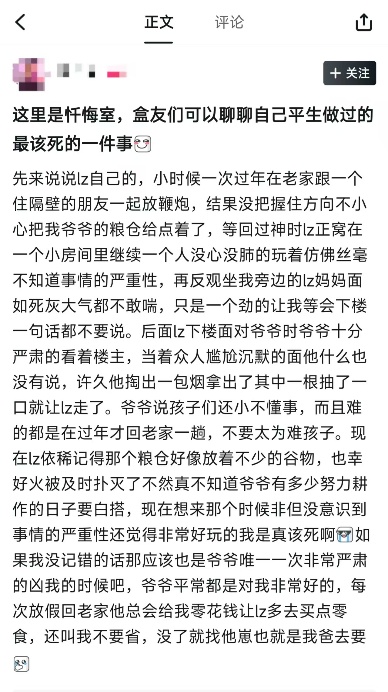

社交平台“小黑盒”的网络忏悔室

这些展演不仅获得大量关注,更形成了独特的快感生产机制。网络忏悔不仅是一种传统忏悔仪式的现代变体,更是“算法情感剧场”。在这一剧场中,算法充当着隐形导演的角色,通过微妙而持续的反馈机制,引导和塑造了用户的情绪表达与道德表现方式。网络忏悔者看似主动、自主地在平台上展示自我内心的道德挣扎和情绪起伏,实则是与算法进行着一场无声的情感协商与共谋。它既不是单纯的自我暴露,也不是完全的娱乐消费,而是在算法机制下进行的情感与道德的精细化生产与流通。用户在忏悔时,不仅面向人群,也在不自觉地适应算法的情感偏好和道德判断标准,从而构成了一个由技术驱动的全新道德互动生态。

一、从神圣仪式到世俗景观:网络忏悔的现代转向

若将“忏悔”作为元概念进行媒介考古,会发现其承载媒介和表现形式经历了从物质性到算法化,从封闭性私域向开放性公域渗透的清晰轨迹。在原初意义上,“忏悔(confessio)这一术语有着特别广泛的意义,等同于希腊语词‘exomologese’(公开告罪)。”[1]作为一种颇具宗教色彩的文化行为,在基督教中,忏悔的正式实践与罗马天主教会密切相关。早期的基督教会很可能实行公开忏悔。然而,由于基督教修道主义经常利用个人精神的影响,忏悔变得越来越私有化。传统天主教告解室是一个精心设计的“地理认识论封闭空间”(geo-epistemologicalenclosure),通过物理分隔和视觉遮蔽创造出利于“提取内在真理”的环境。[2]

中世纪忏悔室

因此,“忏悔”这一行为本身便具有公开和私密二重属性。“罪”作为个人的私密性心理或经验在宗教忏悔制度化的程序规范中被暴露,但这一暴露过程又在封闭空间中以神父和忏悔者的私密对话展开。神父作为上帝的代理人掌握着绝对的话语权力,能够判定罪过并给予赦免。因此,传统忏悔是“极度地夸张信仰的无限真实性和无限神圣性的一种活动。”[3]其活动依赖于物质空间的交互,试图通过物理介质的永恒性强化神圣契约。在这种垂直权力关系中,告解室作为“黑箱”(darkbox)发挥着数据捕获和生产的功能,通过感官剥夺来“激活意识官能”,将忏悔者的内在状态转化为可量化、可处理的信息单元[4]。

早期虚拟忏悔实践仍然遵循着物理空间的模拟逻辑,以微博“走饭树洞”为代表的匿名投稿机制,某种程度上可以称为网络忏悔室的最初形态。网络“树洞”实现了从传统“树洞”的“介于人内传播与人际传播之间”向“以互联网平台为中介的准人际传播”的转变[5]。其作为虚拟空间,却依然在一定程度上符合传统忏悔室的封闭特征。用户通过私信发送要倾诉的内容,以统一的黑底白字排版发布,刻意抹去个体特征。这种设计模仿了传统忏悔室的封闭性——匿名性保护隐私,机械化的文本处理消解了倾诉者的身份痕迹,如同数字时代的忏悔室栅格。但在这一阶段,作为忏悔最核心要素的“罪”在“树洞”叙事中似乎无关宏旨。相较于“忏悔室”,树洞更接近于一个匿名的聊天室,其情感倾诉性质大于悔罪性质。内容也不局限于忏悔,而是囊括秘密分享、情感经历讲述等。与之相似的还有活跃在豆瓣、小红书等平台上的“momo”式匿名用户群体。

随着社交媒体交互机制的成熟,忏悔行为开始突破封闭空间的限制,从私域进入公共讨论空间。以网络平台“知乎”上的提问“有什么一辈子不能说出来”为例,该提问截至今日已有15463条回复和5.1亿次的浏览量。[6]转变的深层机制在于算法技术对传统匿名化技术的侵蚀和重构。“算法通过将‘归类’的方式为用户贴上标签进行精准身份识别与标记”,导致“匿名技术的隐匿目标与算法推荐的显露作用之间发生冲突”[7]。公共化的网络忏悔室建构了一个去中心化的虚拟空间。借用安德列维奇的“数字化封闭”(digitalenclosure)概念,数字封闭创造了一个“永久在线、始终可见”[8]的状态。在网络忏悔室中,忏悔者的每一次发声都被记录和存档,形成可供检索和评判的数据。持续的可见性产生了近似福柯“全景敞视”的效果——即使没有实际的观看者,忏悔者也会因为意识到自己处于潜在的被观看状态而产生自我规训。[9]数字化监视不再是单向的注视,而是形成了互动性的凝视网络。每个参与者既是观看者也是被观看者,在观看他人忏悔的同时也暴露在他人的凝视之下。双向的、网络化的凝视机制使得规训效果更加内化和持久。故而,当代社会中“自我监视已经成为一种自愿的,甚至是快感性的行为。”[10]

作为一种“中介化的准人际传播”[11],网络忏悔已经演变为一种群体化的行为模式。在网络忏悔室中,用户不仅可以随时随地发布忏悔内容,保持匿名性,还能够获得广泛的社会关注。在这一场域中,用户的忏悔内容打破了传统忏悔的局限性,使之成为一种可以被广泛传播与共享的行为。忏悔不仅仅是个人内心的独白,它激发了大量网友的共鸣与回应,形成了一个多向互动的对话机制,同时也构建起一种集体无意识的症候。观看者在阅读和回应这些忏悔文本时,往往展现出某种投射性认同,这使得个人的“罪己叙事”不再是孤立的情感宣泄,而是触动了共同的无意识结构。因此,网络忏悔室的作用可视为一个集体无意识的显现场域,它不仅仅是个体情感的展示,更是集体情感共鸣的产物。

在社交平台上,传统忏悔中存在的单一权力结构被彻底瓦解,取而代之的是一个多元的评判网络。每一个匿名的观看者都可以对忏悔内容进行评价和回应。通过点赞、评论等互动形式,观众群体共同参与到对忏悔内容的道德评判与情感反馈中,从而形成了一种分散而具有高度影响力的话语权力。在这一过程中,评判的来源不再依赖于宗教或道德的权威,而是通过群体共识的方式逐步确立。传统忏悔所依赖的“灵魂的手术”[12],在这一数字化转型中已经转化为一种新型的自我技术。可以说,数字化的忏悔不仅是自我暴露的过程,也是自我生产的过程。通过不断地言说与展演,忏悔者在虚拟空间中构建出了一个可被观看、可被评判的自我形象。

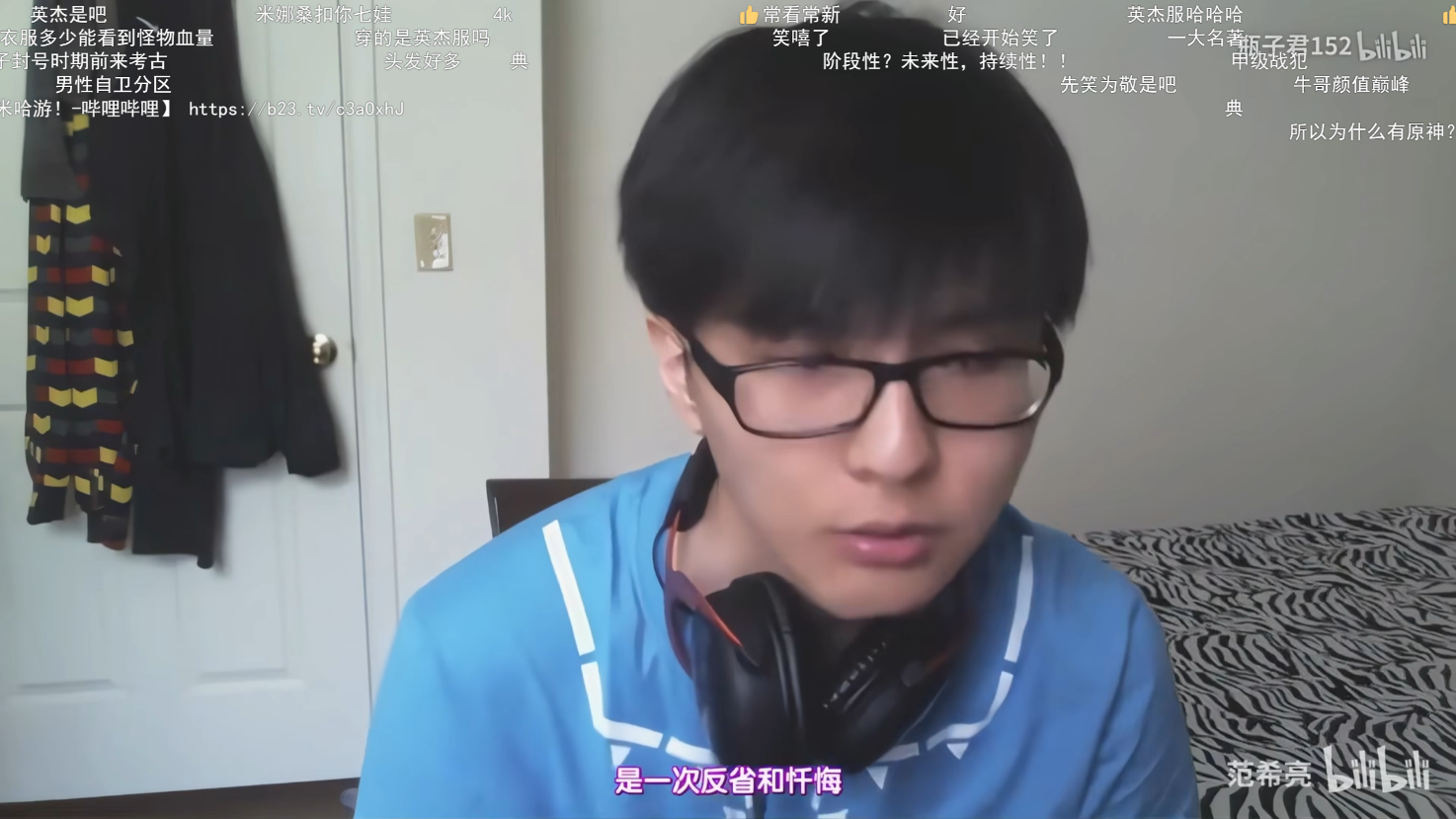

然而,关键的转变在于算法权力的介入,这一因素重新塑造了忏悔话语的生产机制。忏悔者不仅需要维持叙事的完整性,以保证获得关注,同时也必须承受来自观众实时道德评判的压力,进而形成了一个自我暴露与群体监视的共生系统。该机制彻底打破了传统忏悔的单向性。忏悔者不再单纯地进行倾诉,而是在真实与戏剧性之间寻求微妙的平衡。如果忏悔过度美化救赎,它会被批评为“虚伪”;如果过度渲染罪行,则会被视为“卖惨”。在这一过程中,忏悔逐渐变成了一场公共的表演,而不仅仅是一个人的内心独白。视频平台的加入进一步解构了忏悔的严肃性。外网女主播Niki创办的“忏悔直播间”,让互动的即时性达到了新的高度。传统的文字表达被升级为充满视听刺激的沉浸式体验,技术既增强了“真实感”,也创造了虚假的表演氛围。忏悔者在揭示自己的“罪行”时,甚至会将自己的名字显示在公屏上。忏悔结束后,观众可以通过打赏和礼物购买投票权,实时决定忏悔者是否“值得原谅”,从而将救赎过程转化为一种游戏化的体验。

外网主播Niki的“忏悔直播间”

与传统的“树洞”或“匿名回答”形式相比,视频直播式的忏悔更加注重娱乐性,忏悔不再是带有强烈道德意义的自我审判,而成为了一种集体狂欢的仪式。这种转变催生了全新的道德生产机制。传统忏悔中蕴含的宗教救赎逻辑早已被算法评估体系所取代。平台的标签与推荐机制构成了隐形的道德筛网,不断筛选出符合算法“审美”的忏悔叙事。在这一过程中,用户通过不断试错,逐步掌握了情感表达的最佳方案:如何通过细节增强真实感,如何通过心理刻画激发共情。最终,所呈现的忏悔文本,不仅是个人经历的真实切片,也是算法规则作用下的情感样本。当越来越多的用户采用类似的叙事策略时,他们实际上在无形中构建了一个由数据驱动的集体道德语言体系。

因此,网络忏悔的叙事形态已经完成了从神圣叙事到世俗表演的转变。韩炳哲指出,传统忏悔中强调的“自我否定”已被“色情化的自我呈现”[13]所取代。在网络忏悔中,宗教术语与救赎叙事让位于个人化、情感化的表达方式。忏悔者不再以谦卑的姿态寻求救赎,而是通过精心设计的叙事来展演自我、吸引关注。表演性的忏悔构成了“透明性暴政”[14]——一种将隐私暴露视为美德的文化逻辑。网络忏悔室作为话语生产场域,通过特定的叙事模式与表达规范塑造了忏悔主体。平台通过设置特定话题标签、互动机制等技术手段,巧妙地引导忏悔内容的方向。这些看似中立的技术设置,实际上扮演了“软性规训”的角色,决定了哪种忏悔更容易得到关注与回应。忏悔者通常会根据平台的反馈机制,选择性地呈现、强化或淡化某些经历和情感,以便获得更多的关注与共鸣。同时,他们也会精心设计情感的表达方式,通过特定的修辞与技巧,增强忏悔的戏剧性与感染力,力求让自己的故事更加打动人心。最终,忏悔者通过这一过程,获得了“救赎”或“净化”的象征性效果。

虽然网络忏悔室的虚拟空间已然走向泛化,其“忏悔”的道德意味也在娱乐化趋向中逐渐消隐。但我们仍有必要做一个关键概念的区隔——即“网络忏悔室中的忏悔”不等于“网红的忏悔行为”。二者虽皆有自我展演之嫌,但不可混为一谈。前者是利用算法进行精神快感生产的情感闭环,后者则是依托算法实施商业利益变现的价值链条。可以断言之,无论是文本式抑或视频式的网络忏悔室,其运行的本质逻辑都是精神快感的生产而非商业化的物质价值生产。以“微博树洞”为典型的初期网络忏悔室尚且以自我救赎为核心,用户通过匿名或半匿名方式释放压抑情感,寻求心理慰藉,其行为本质是内向性情感宣泄。即便直播性质的忏悔将娱乐性置于主位,网友进行“忏悔”的核心动机依然是“独乐乐不如众乐乐”的分享欲望。算法会将忏悔内容推送至“可能感兴趣”用户的界面。忏悔者收到点赞通知时的瞬间释然,实则是算法精心设计的奖励机制。即时反馈构成了情感宣泄与正向激励的闭环生产,使精神快感如同流水线上的标准化产品被持续制造。而“网红忏悔”则以流量驱动为导向,内容经过剧本化设计,力求推动话题出圈用以博取流量关注。例如B站up主“瓶子君152”发布的视频“我的忏悔”[15],用以忏悔自己过往的部分过激言论,然而其事后删除视频的举动以及言论使得该视频成了诸多网友调侃嘲讽的对象并衍生出大量以“我的忏悔”为关键词的二次创作。由此观之,网红忏悔的受众为流量消费者,互动围绕内容二次创作(如弹幕玩梗、剪辑鬼畜),其本质是外向型内容生产。

网红忏悔与二次创作

二、真实的永恒错失:算法与忏悔耦合下的症候叙事

将“忏悔”理解为一种真理生产的技术路径与主体化机制,意味着要把它从单一的宗教仪式史还原为媒介技术条件下的连续变体:从神圣密室的私密凝视,转入平台化、可计算、可优化的公共可见。在这一转向中,数字化封闭“永久在线、始终可见”状态使得个体在潜在被看见的意识下内化为可被比较、可被排序的表现体[16],在凝视网络中自我规训。与此同时,平台围绕注意力的建模、召回与重排,将忏悔的道德维度渐次算法化,使其成为“可推荐的本真”的供给端。换言之,在平台机制里,忏悔的真实性不再诉诸神学赦免与超越性裁判,而是由数据反馈与情感回流加以度量、切分与再生产。这种被度量的“本真”,恰构成了“真实的永恒错失”的现代形态:人们在追述中试图回到原初经验,却在算法可见性的奖励下不断被引向另一种“可计算的真实”。

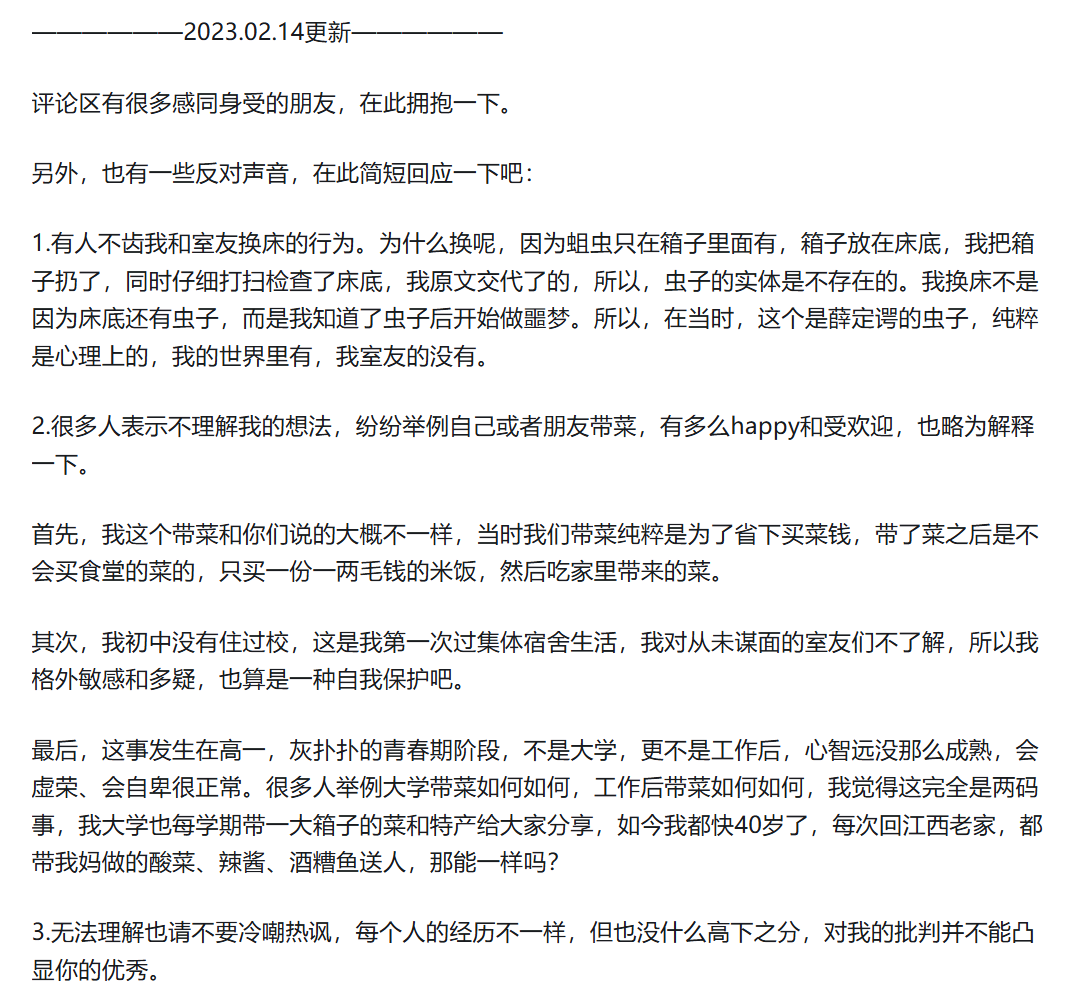

以知乎“白日放歌”的长文本为例,可清晰地看到这种叙事位移与算法反馈的联动。[17]文本的叙述以“时代+主体”双重指称开场:“我高一入学前,母亲做了几罐菜,让我带到学校去吃。那个年代,这是家境不好的家庭的普遍做法。”“那个年代”的提示,预设了一个被时间拉开的自我观看位置,此时说话者既是从前行为的执行者,亦是此刻反思的观察者。进一步,“那几罐菜,如见不得光的老鼠一样,藏在床底的木箱子里,是我当年最隐秘的哀伤和焦虑。”到“密密麻麻的蛆虫在里面翻滚”,焦虑被强行物质化为一种可视的污秽图景,此前无法言说的原初体验,经由叙述被转译成强唤起、强象征的图像。然而象征化的成功恰意味着原初真实的再度退隐,主体在“复现—回忆—反思”的链条中总是迟到一步。与传统忏悔的差异在于,平台语境让这种“迟到”获得了第二个现实,当作者在结尾加上“2023.02.14更新:评论区有很多感同身受的朋友,在此拥抱一下”时,叙述被纳入持续累积的反馈时间中,点赞、评论与转发把个体的羞耻转化为群体性的情感回路。由此,文本不只完成了一次自我净化的象征操作,更被吸纳为平台情感经济的一个可持续节点。评论越“同感”、细节越“可感”,越容易被系统识别为高传播价值的情绪样本,而获得进一步推荐。在此意义上,“真实的永恒错失”并非单纯发生于叙述学层面,而是作为一种被平台有意识地放大的“错失”,算法通过持续放大能引发共情的叙事实践,促使主体用更可被度量的情感语言去重述过去,从而不断改写“真实”的形状。

作者对评论区鼓励和质疑的回应

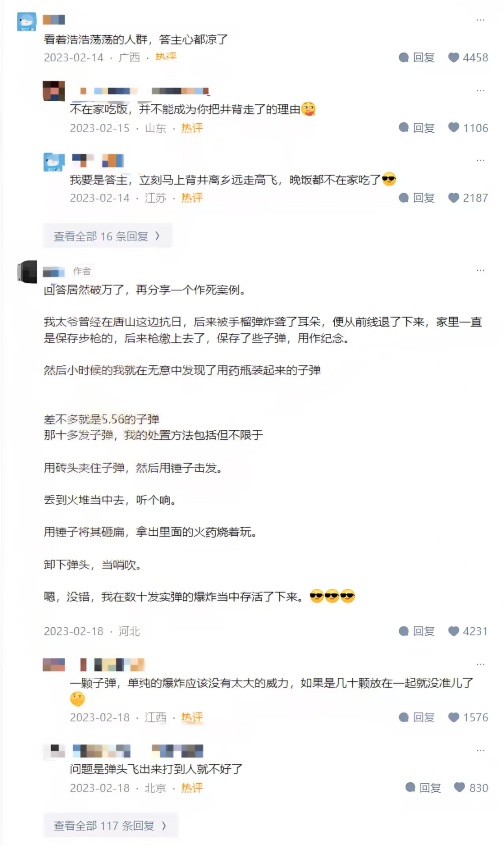

与之并置,多个风格、力度与道德模糊度各异的案例显示了算法如何筛选“可推荐的忏悔”。“小时候一急撒谎说学校塌了”一案[18],通过代际记忆的阴影与小镇通讯拥堵的偶然,生成了高度戏剧化的“社会性误报”叙事,在幽默与愧疚之间触发轻度的道德反思与高强度的围观愉悦;“热狗里的肠被吃掉,‘革命友谊’”[19]以双向偷食的意外对称化,制造“罪与惩罚”的反讽化消解;“我内心充满了暴力”[20]显性地自陈攻击冲动、身体技术与快感经验,把“不可言说”转译为“可被围观的危险”,其规范和越轨的边界感为平台带来更强的交互动机与更长的讨论尾部。而“有点喜欢我后妈带来的哥哥”[21]的长线更新,更是把伦理禁忌、家庭秩序与暧昧线索置于连载式的时间框架中,极大匹配平台对“故事化注意力”的偏好。这些案例的共同点在于:它们都把“罪己”的羞耻资源转化为“观看快感”的组织资源,通过细节化的时间结构与自剖式心理刻画,搭建一种可相互投射的“集体内心剧场”。在此,韩秉哲所论的“透明性暴政”便显露其底色:自我暴露成为被奖励的公德,平台对“可见性”的承诺即构成被主体自愿执行的规训。[22]

在“赛博忏悔室”中,“自我暴露”不再以赎罪为终点,而以内在的愉悦与外在的反馈为双重收益。在此语境里,赛博忏悔的许多轻罪被重新撰写为以退为进的自我试探,在“忏悔”的话语面具下,个体获得把不可说之乐转化为可说的许可,其真实诉求并非赎罪而是等待同温层的回声。“赛博忏悔室”是匿名表达、寻找共情的网络空间,这恰与平台的“相似性推送”逻辑彼此映照。当一些语用标记(“我也做过”“泪目了”“抱抱”)被识别为可扩散的情感信号,系统便把它们编织为更致密的情绪传播链,促发群体共振的增强效应。

由此我们可以更精确地界定算法与忏悔的耦合方式:第一,算法把忏悔的“本真性”转化为“可计算的可见性”,通过相似性与可互动性把“可共情的细节”“可争议的边界”“可连载的故事”排成优先级,从而塑形可被观看的主体;第二,算法把忏悔的“赦免机制”转化为“群体性评分”,点赞、评论、二次创作成为新的赦免货币。在这双重转化中,“真实的永恒错失”便获得了解释:忏悔者每一次回到过去,实则同时在回应系统的情感偏好;每一次更细致的描摹,实则也在为下一轮分发提供更可用的情感特征。真实之所以永远缺席,并非因为撰写者无力回忆,而是因为“真实”在被平台反复“证实”的过程中被同质化为“可推荐的真实”。这也解释了为何看似彼此无涉的个案——从“学校塌了”的乡土闹剧到“暴力倾向”的危险自白,再到伦理暧昧的家事连载——最终汇聚为一种高度相似的可传播语法:可模仿的细节组织、可感同身受的情绪弧线、可即刻表态的道德入口、可延展的回访机制。它们不是自发相似,而是在算法的三脚架上被校准到一起的。真实由此成为一种不可能的极限项,它总是在下一次更高的互动、更深的共情、更强的争议被承诺时,重新远离主体。正是在这一意义上,“真实的永恒错失”构成了当代网络忏悔的症候:它是叙事层面的延宕,也是平台层面的功能;既是主体化的困境,也是情感经济的引擎。

三、算法的快感回路:一种可计算的“忏悔”

快感这一概念在拉康和齐泽克的眼中本就具有悖论性:“快感是主体在进入符号界的过程中,遗留在原初位置上的某种残余物,但同时快感又给主体的存在提供意义。由此,快感成为悖论性的存在,它与通常意义上的愉悦、快乐等等无关,反倒与阉割、痛苦、死亡等紧密相连,所以说快感是痛苦中的快乐(pleasureinpain)。”[23]可以说网络忏悔正展现了齐泽克所言的“否定性的快感”,在他看来:“快感就是本体性的越轨,是被破坏的平衡。”[24]而在平台机制里,这种悖论性被制度化为循环生产:自我贬抑带来第一重掌控感,群体反馈带来第二重确认感;由此,“享乐令”以柔性方式运行,使主体在一次次更细致的自剖中更新自身的欲望结构与存在感。[25]悔恨或是快感在这里不再是孤立的心理事件,而是被算法有节律地召回、放大、再分发的注意力工程。

这一机制也正是“网络忏悔”的独特性所在,它既不同于以商业变现为目的、剧本化更强的“网红忏悔”,也不同于早期“树洞”式的私域匿名倾诉。前者以外向性内容产业化为要,后者以内向性宣泄为主;而平台化的网络忏悔恰好位于二者之间:它以内向的羞耻资源组织外向的观看快感,依赖算法对可共情细节、道德模糊、故事连载等要素的偏好,将自我净化加工为公共表演的情感商品。这使网络忏悔具有三项与众不同的识别度:其一,弱匿名与半实名共存,既能压低暴露成本,又能提高信号强度;其二,叙事被切分为高唤起片段与可连载节点,天然契合系统的时序分发;其三,赦免机制被点赞、评论、二创替代为“情感货币”,强化了再生产的动力。

算法快感的核心在于其能够将个体最私密的情感体验转化为可预测、可操控、可变现的数据流。以“赛博忏悔室”中那个关于继兄妹恋情的故事为例[26],这个看似私人化的情感叙事实际上已经被算法识别为具有极高传播价值的内容类型。该帖从最初的忏悔发展到后续的连载更新,每一次更新都精准地踩在了算法推荐的节奏点上:初次试探(“有点喜欢我后妈带来的哥哥”)、关键转折(“他亲了我”)、情感升级(“其实我一直都喜欢你”)、完美结局(“现在我俩状态很诡异”)。这种叙事节奏并非作者有意为之,而是算法通过对大量类似内容的学习,发现了最能维持用户注意力的情感曲线,并通过推荐机制间接引导了内容的生产方向。

在现代数字平台的语境下,算法的角色不仅限于对快感的生产,更深层次地,它在重新定义快感的类型与边界方面发挥着关键作用。传统的精神分析理论往往将快感与个体无意识的欲望紧密关联,强调其个体化和主观化特征,认为每个人的快感体验均具有高度的私人性质。然而,在当前由算法主导的快感生产系统中,这一概念发生了根本性的变化。快感不再仅仅是一个私人的、心理层面的体验,而被转化为一系列能够被精确识别、界定并且量化的类别。这些类别包括窥私快感(即满足对他人隐私的窥探欲望)、代入快感(通过他人的经历来实现自我投射)、优越快感(通过对他人进行道德评判来获取自我优越感)以及共情快感(在与他人相似的情感经历中获得情感慰藉)等多种类型。每一类型的快感都与特定的算法标签和推荐机制紧密相连。

例如,针对关于童年暴力倾向的忏悔,算法能够精准地识别出其中的“禁忌快感”成分,并进一步根据这一成分将其推荐给那些潜在对该类型内容产生需求的用户群体。快感类型的精准识别和推送机制的背后,是算法在情感生产方面的精细化操作。算法的核心优势不在于单纯地满足用户已有的需求,而是通过精准的推荐和推送,动态地塑造和重构用户的情感与欲望结构。它不仅满足了用户当前的欲望,更在这一过程中潜移默化地影响和塑造着用户未来的欲望趋向,从而在数字平台上创造出一种持续循环的情感满足模式。这一基于算法的快感生产机制,深刻揭示了当代数字资本主义的一项重要特征——情感劳动的自动化。马克思在其经典理论中指出,劳动者的身体和时间是被资本家占有和剥削的核心资源;在福特主义的生产模式下,劳动者的时间被严格规划和控制,以最大化生产效率。而在当代数字平台经济的背景下,资本的对象已经从传统的物理劳动转向了更加难以察觉的情感和欲望的开发与利用。在该模式中,用户在虚拟平台上每一次情感的表达和释放,实际上都在为平台贡献着宝贵的、具有经济价值的数据资源。这些数据资源不仅为平台提供了精准的广告投放基础,更重要的是,它们为情感推荐算法的优化和迭代提供了丰富的原料,使平台能够更精准地预测并操控用户的情感反应,从而更好地塑造其未来的情感需求。

从某种意义上讲,网络上的“忏悔”行为不再仅仅是个体自我救赎的过程,而是融入了数字资本主义体系中的情感生产和消费模式。这一过程呈现出的新型劳动形式,标志着情感劳动在现代社会经济中的重要地位。在这一过程中,个体的内心体验和情感表达被算法化、标准化,并被转化为具有经济价值的可操作数据。其所反映出的不仅是用户情感的流动性和不确定性,更是在平台算法与用户情感需求相互作用下,产生出的一种新的生产模式。这种模式通过精确的情感捕捉与预测,不断促进情感生产的再生产,最终形成一个封闭而高效的情感生产链条。

因此,相较于将网络忏悔视为“现代心灵史的又一章”,或仅仅理解为“匿名空间里的轻罪快感”,更贴切的描述也许是:它是被算法铭刻的道德自传。忏悔者并非单纯服膺于外在权力,而是在“让自己更可被看见”的欲望里,与系统进行了长久而细致的协商。然而,将网络忏悔简单地视为算法操控的结果是不够的。真正值得深思的是,为什么算法的这种操控能够如此有效?为什么人们愿意在算法的引导下进行情感表演?答案或许在于,算法带来的快感满足了当代社会中一个更为根本的需求:在高度原子化的现代社会中重建情感连接的需要。正如那个关于两个同学互相偷吃便当的故事所展现的,即使是在算法的精密计算下,人们仍然能够在虚拟的情感交流中找到真实的慰藉。算法虽然操控了快感的生产过程,但它所生产的快感确实能够缓解现代人的情感饥渴和存在焦虑。对“赛博忏悔室”的观察提醒我们,匿名机制与同温层共情仍然保留了互联网乌托邦的余烬。当“忏悔”被重新定义为试探与回声的社群实践时,算法也可能成为友善聚合的中介。在相似性推荐的回路中,至少一部分人得以暂时摆脱现实的高压,获得微型共同体的理解与抱持。[27]从传播游戏理论看,这一转向与斯蒂芬森的洞见互为呼应——“传播的核心在于‘传播快乐’,受众接触媒介就是一种游戏。”[28]算法所做的,是把“游戏规则”内嵌到情感分发里:以最小的暴露成本换取最大的认同回声,以轻度的自嘲和自贬交换高密度的“抱抱”和“同感”。[29]

评论区的回复与互动

在技术理性高度发达的今天,情感与欲望已被算法精准捕捉、计算与管理。网络忏悔正是这种力量的缩影:它将羞耻与救赎转化为可计算的快感,并包装成可流通的情感商品。表面上,它为人们提供了表达与共情的空间;实质上,它在算法的过滤与推荐中,将“真实”同质化为“可推荐的真实”,不断重塑叙事和情感的表达方式。这是一场双刃剑式的转型。它让一些人在虚拟空间中获得了慰藉与连接,却也在无声中侵蚀了主体的自主性。当情感被纳入平台的生产逻辑,人的内心世界就难以完全独立。如何在算法构建的快感回路中,保留情感的多样性与自我决定权,将是数字时代最紧迫的伦理课题。

注释:

[1]福柯.性经验史肉欲的忏悔[M].佘碧平译.上海:上海人民出版社.2022

[2]Reeves,Joshua,andEthanStoneman."FromtheConfessionalBoothtoDigitalEnclosures:AbsolutionasCulturalTechnique."Theory,Culture&Society41,no.4(2024):57-73.

[3]李咏吟.奥古斯丁与忏悔体文学的兴起[J].国外文学,2001,(04):19-27.

[4]Reeves,Joshua,andEthanStoneman."FromtheConfessionalBoothtoDigitalEnclosures:AbsolutionasCulturalTechnique."Theory,Culture&Society41,no.4(2024):57-73.

[5]蔡骐,刘瑞麒.网络"树洞":一种古老传播形式的媒介化重生[J].湖南大学学报(社会科学版),2022,36(3):141-146.

[6]有什么一辈子不能说出来?[EB/OL].(2022-10-9)[2025-2-6].

https://www.zhihu.com/question/558271151

[7]张戌,汤沺甜.隐匿即显露:青年匿名社交的平台、动因及展演[J].中国青年研究,2024(4):43-51.

[8]Andrejevic,Mark(2015)Thedroningofexperience.TheFibrecultureJournal25(1):202–217.

[9]福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴译.上海:生活·读书·新知三联书店.2003

[10]Han,Byung-Chul(2021)CapitalismandtheDeathDrive,trans.DanielSteuer.CambridgeandMedford,MA:PolityPress.

[11]蔡骐,刘瑞麒.网络“树洞”:一种古老传播形式的媒介化重生[J].湖南大学学报(社会科学版),2022,(03):141-146.

[12]福柯.性经验史肉欲的忏悔[M].佘碧平译.上海:上海人民出版社.2022

[13]Han,Byung-Chul(2021)CapitalismandtheDeathDrive,trans.DanielSteuer.CambridgeandMedford,MA:PolityPress.

[14]韩炳哲.透明社会[M].吴琼译.北京:中信出版社.2019

[15]由于原视频已被删除,视频内容参见:

[补档]我的忏悔[补档][EB/OL].(2022)[2025-2-26].

https://www.bilibili.com/video/BV1eW4y1W72d/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=42bbe17f6f9f88778f7fcc016f822311

[16]Andrejevic,Mark(2015)Thedroningofexperience.TheFibrecultureJournal25(1):202–217.

[17]有什么一辈子不能说出来?-白日放歌的回答[EB/OL].(2023)[2025-2-6].https://www.zhihu.com/question/558271151/answer/2888226916

[18]有什么一辈子不能说出来?-朝歌的回答[EB/OL].(2023)[2025-2-6].

https://www.zhihu.com/question/558271151/answer/2879318853

[19]有什么一辈子不能说出来?-今夜不靠岸的回答[EB/OL].(2023)[2025-2-6].https://www.zhihu.com/question/558271151/answer/2922862140

[20]有什么一辈子不能说出来?-匿名用户的回答[EB/OL].(2023)[2025-2-6].https://www.zhihu.com/question/558271151/answer/2884966805

[21]有什么一辈子不能说出来?-匿名用户的回答[EB/OL].(2023)[2025-2-6].https://www.zhihu.com/question/558271151/answer/2880215688

[22]韩炳哲.透明社会[M].吴琼译.北京:中信出版社.2019.

[23]赵淳.没有快乐的快感:齐泽克文学观研究[J].外国文学,2017,(01):91-100.

[24]齐泽克.幻想的瘟疫[M].胡雨谭,叶肖译.南京:江苏人民出版社.2006.

[25]Žižek,Slavoj(2022)Surplus-Enjoyment,London:Bloomsbury.

[26]有什么一辈子不能说出来?-匿名用户的回答[EB/OL].(2023)[2025-2-6].https://www.zhihu.com/question/558271151/answer/2880215688

[27]黑羊.赛博忏悔室:来自近处或远处的回音[EB/OL].(2025)[2025-2-6].

https://m.163.com/dy/article/JOADCRB905148FPG

[28]孙可新.匿名社交的驱动力与边界:小红书momo现象的传播游戏机制研究[J].视听•RADIO&TVJOURNAL,2025(1):80–82.

[29]孙可新.匿名社交的驱动力与边界:小红书momo现象的传播游戏机制研究[J].视听•RADIO&TVJOURNAL,2025(1):80–82.