河南许昌,男子和亲外甥合伙开台球厅,他出资45,000元,外甥出18,000元,两人约定好,谁的亲朋好友来都要付款,结果男子的姐夫,也就是外甥的父亲,带朋友来消费了几十元,却没有给钱,男子就找外甥,外甥说,那是我亲爸。男子又找姐姐,姐姐却说,以后没啥事不要联系。最让男子不舒服的是,外甥的叔叔说,自己孩子开的店要什么钱? 去年秋天,郑先生在市三中附近看到一家转让的铺面。

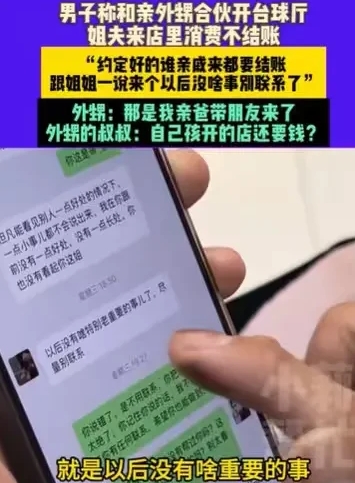

里面刚好能放下四张标准球桌,租金每月两千八,比周边同面积的铺子便宜近五百。 为了摸清客源,他连续三天蹲在铺面斜对面的奶茶店,发现每天放学后天黑前。 总有二十多个学生和刚下班的年轻人在附近转悠,偶尔还会互相打听“这附近有没有台球厅”。 这样的观察结果,让他心里的开店念头落了地。 他第一时间把想法跟外甥小林说了。 小林刚毕业没找到合适工作,平时没事就爱跟着郑先生打球,听完当场拍了大腿。 舅,我跟你干!就是我刚毕业没攒下钱,手头只有一万八,可能得您多担点。 郑先生没犹豫,自己拿出四万五,凑够了前期装修和买设备的钱。 两人特意约在一家常去的面馆签了简单的合伙协议,其中一条特意用圆珠笔标了横线。 双方亲友到店消费,可享九折优惠,但需当场结清费用,不得挂账或免单。 小林当时还笑着拍了拍协议,舅,我明白,要是亲戚都来白玩,咱这店撑不过三个月,到时候咱俩都得赔本。 开业头两个月,生意确实顺风顺水。 郑先生守着收银台,记账、收钱、维护设备,样样仔细。 小林年轻有活力,跑前跑后给客人摆球、递饮料,学生们放学后常三五成群来玩,熟人们也都记得当初的约定,消费后主动扫码付款。 可今年正月刚过,一场意外的“亲戚消费”,打破了这份平静。 那天傍晚,小林的父亲,也就是郑先生的姐夫老张,带着三个朋友走进台球厅。 老张一进门就嗓门洪亮地拍着吧台,小林呢?让我这几个兄弟玩玩,记我账上! 郑先生当时正在擦球杆,手里的抹布顿了顿,抬头笑着解释,姐夫,您忘了?我跟小林当初签了协议,亲戚来也得结账,顶多打个九折,您看…… 老张脸上的笑容僵了一下,没接话,转身招呼朋友选了最里面的球桌,自顾自玩了起来。 四十分钟后,老张带着朋友准备离开,路过收银台时压根没停下,仿佛没看见郑先生递过去的账单。 郑先生追上前一步,把账单递到他面前,姐夫,四杯可乐加两小时台费,打完折五十八块。 老张却摆摆手,一副“你见外了”的样子,啥钱不钱的,这不是我儿子跟你合伙开的店吗?我来玩还能让我掏钱? 说完就大摇大摆地带着朋友走了,留下郑先生站在原地,手里的账单被风吹得轻轻晃。 晚上关店后,郑先生给小林发了条微信,把老张消费没结账的事说了。 小林隔了半小时才回,语气满是为难,舅,我爸那人好面子,你要是实在介意,就从我下个月的分红里扣行不行?他毕竟是我亲爸,我总不能追着他要钱吧? 郑先生看着屏幕上的字,手指在键盘上敲了又删,最后只回了一句“知道了”。 过了两天,郑先生特意选了周末下午去姐姐家,想好好说说这事。 刚提起“姐夫去店里消费没结账”,姐姐就把手里的茶杯往桌上一放,声音瞬间拔高。 几十块钱跟你姐夫计较,跟你外甥置气,你是不是掉进钱眼里了?以后没事别往我家跑,省得大家不痛快! 话没说完,就把郑先生往门外推,关上了门。 更让郑先生窝火的是,一周后小林的叔叔来店里找小林,刚好碰到郑先生在对账,张嘴就带着指责的语气。 郑先生没辩解,只是把当初和小林签的协议从抽屉里拿出来递过去,对方扫了一眼协议上的条款,哼了一声,没再说话,转身找小林去了。 其实郑先生不是在乎那几十块钱,他怕的是“开了头就收不住”。 就像他之前听人说的,广州有家开了二十多年的烧腊档,老板陈叔的做法就很明白。 陈叔的弟弟、妹妹来买烧鹅,哪怕是给家里老人带的,也都是按价付款,一分不少。 到了年底,陈叔会把店里盈利的一部分拿出来,给家里的长辈和兄弟姐妹发红包,说是“感谢大家平时照顾生意”。 既守住了生意的规矩,又没冷了亲情,这样的做法,才是真的周全。 现在,郑先生的台球厅里,那个蓝色封面的“亲友消费登记本”就放在吧台最显眼的位置。 毕竟,能一起赚钱的亲戚难得,能靠规矩守住亲情和生意的,才是真的聪明。

评论列表