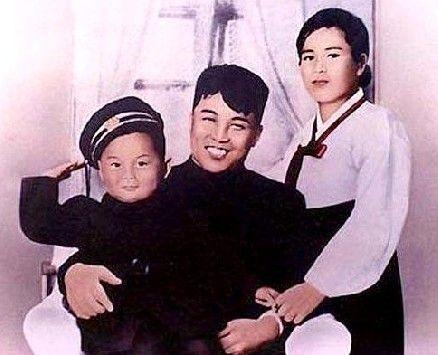

1949年9月22日,金日成发妻金正淑病危,金日成开完会马不停蹄赶到医院,就在他准备推门而入时,却被人拦下了,门被反锁上,发妻下令“不许他进来!”,这是怎么回事呢?金正淑病危,为何不愿见自己的丈夫?这背后还有一段故事。 病房的门被反锁,走廊里气氛压抑到极点。金日成匆忙赶到医院,脚步声急促,却在门口被人拦下。里面传出消息,病危的妻子下令不让他进来。这句话像一道锋利的刀,划开沉重的空气。金日成站在门口,目光定格在那扇紧闭的木门上,久久未动。 在场的人心中涌起疑问。夫妻多年,为何在生命最后时刻拒见?是怨恨,是矛盾,还是别的理由?故事的真正走向,并非外界想象的冷漠无情,而是更深的牺牲与保护。一个女人在最后关头,依旧用自己的方式,守护着丈夫的形象和记忆。 金正淑,原名金贞淑,1917年出生在咸镜北道一个农民家庭。家境贫苦,童年艰难。父母带着孩子辗转边境,为了生存不断迁徙。少年时期的磨难,让她养成坚韧性格。二十年代末,她开始接触革命思想,逐渐走上抗日道路。1932年加入朝鲜共产主义青年同盟,从此与民族独立紧紧捆绑在一起。 战火纷飞的年代,女人的选择往往决定命运。金正淑没有退缩,她投身游击队。山林之间,子弹呼啸,她拖着疲惫身躯奔走,补给、侦查、护理,无所不能。艰苦岁月中,她与金日成相识,两人一同在险境里摸爬滚打,逐渐结下深厚情感。 1940年,他们正式结合。婚姻并没有带来安稳,而是新的考验。战场上的夫妻,既是伴侣,又是战友。一次战斗中,枪声骤起,她毫不犹豫扑上去,用身体挡下袭来的子弹。鲜血染红衣襟,她却咬牙坚持。那一刻,她把爱情与革命紧紧绑在一起。 不久之后,儿子金正日出生。一个新的生命降临,给战火带来片刻温暖。母亲抱着婴儿,脸上浮现笑容。即便如此,她仍没有放下手中的枪。生活与革命交织,她在两者之间奔波。既要养育孩子,也要支撑丈夫。她的身影始终忙碌,却从未退缩。 随着抗日战争和解放战争推进,金正淑逐渐被称作“革命母亲”。她不仅是战士,更是母亲、妻子。战友们敬佩她的坚毅,百姓们记住她的名字。她用日复一日的劳作,把自己熔进了民族的抗争。无论是在战场还是在后方,她都扛下最艰难的任务。 1949年,战局已发生巨大变化。新政权建立,百废待兴。金日成事务繁忙,会议与筹划接连不断。就在此时,噩耗传来——金正淑因宫外孕并发症病危。消息像一块巨石砸下,震动整个高层。她的身体已难以支撑,生命随时可能消逝。 9月22日,医院走廊挤满人。金日成开完会,立刻赶到。脚步声急促,脸上写满焦急。推开一道又一道门,他终于来到病房前。正准备进入,却被人拦下。里面的指令明确传出:病人不愿见他。所有人都愣住,场面陷入凝固。 原因并不复杂。金正淑不想让丈夫看见自己奄奄一息的模样。她想留给他的是坚强、无畏的印象,而不是病痛折磨下的虚弱身影。她明白丈夫正肩负着国家与民族的重任,不想让这份私人痛苦成为他心中的负担。在她看来,这是最后一次守护。 这份选择里夹杂深情。她与他共同走过无数危机,从白山黑水到平壤街头,从游击小队到领导核心。无数次生死边缘,他们都并肩而行。偏偏在这一刻,她拒绝见他。这不是疏远,而是另一种爱。把最光明的一面留给他,把最残酷的一面自己承担。 病房门内,只有医生与孩子陪伴。儿子年幼,还不明白死亡的分量。她用最后的力气看了看孩子,眼神里有温柔也有坚定。片刻之后,心跳逐渐停歇。那个在枪林弹雨中无所畏惧的女子,静静走完生命最后一程。 门外,金日成静立不动。心中翻涌的情绪无人得知。他没有推门,没有强行闯入,而是默默站着。沉默里夹杂理解,也夹杂无奈。外界很快传开这件事,人们都记住了那个反锁病房的细节。它成为历史长河中最具张力的片段。 她去世后,朝鲜举国震动。媒体称她为“伟大的革命母亲”,纪念馆相继建起。她的名字成为象征,她的生日被定为纪念日。地方改名“金正淑郡”,以她的精神为号召。她的形象被树立为民族妇女的榜样,忠诚、坚毅、无私,全都凝结在她身上。 从1917年出生,到1932年投身革命,到1940年婚姻,再到1941年儿子诞生,再到1949年9月22日病危辞世,这些时间节点像一串铁链,串联起她短暂而炽烈的一生。她在抗日战场留下背影,在新政权建立前夜留下一句拒绝,让自己定格在历史最坚强的一面。 这个故事的力量,来自矛盾。她病危,却选择拒见丈夫。外人难以理解,可在她的逻辑里,这是一种保护。对外,她是民族母亲;对内,她是妻子与母亲。把痛苦留在自己身上,把坚强交给后人,这就是她最后的坚持。 医院的那扇门,成为记忆深处的象征。里面是静默的诀别,外面是无言的守候。金正淑没有留下遗言,却用行动传达了全部心意。她的一生短暂,却浓烈。那一天,她把尊严锁在门后,也把传奇留在了历史里。