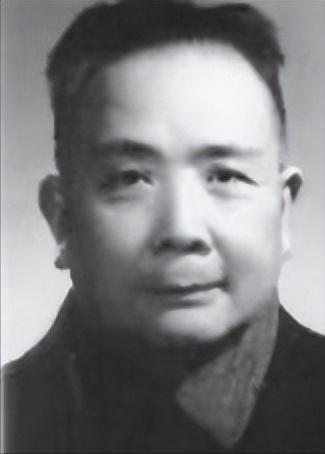

50年代初,新疆迪化监狱里一个戴着镣铐的中年人被临时叫出牢房,他满脸疲惫,以为要被转押,可当他走进办公厅时,却看到王震站在屋里。[凝视] 1950年代初的新疆乌鲁木齐,严寒中的解放军部队面临燃料短缺的严峻挑战,在这个关键时刻,一位蒙冤入狱的地质学家成为了解决危机的关键人物。 这位地质学家叫王恒升,1901年出生于河北定县,1925年毕业于北京大学地质系,1933年赴瑞士苏黎世大学深造,师从世界著名岩石学家尼格里教授,1936年获得博士学位。 抗战爆发后,王恒升毅然放弃国外优越的研究条件回国,担任滇缅公路沿线地质调查队队长,参与了这条战略要道的选址工作,1939年起在西南联合大学任教,培养的80多名学生中后来有13人成为院士。 1944年,王恒升被派往新疆进行地质资源调查,然而在1950年代初,他却因为与外国学者的学术交流被误判为从事特务活动而入狱。 就在此时,王震将军想起了地质学家李四光的推荐,李四光曾提及,在新疆有一位名叫王恒升的学生,在地质勘探方面极有专长。 经过调查,王震确认王恒升的所谓罪行纯属子虚乌有,面对部队急需燃料的紧急情况,王震决定启用这位专业人才。 王恒升没有因个人遭遇而推辞,立即带领解放军来到乌鲁木齐市郊六道湾,凭借多年的地质勘探经验和对新疆地质结构的深入了解,他准确指出了煤矿的位置。 按照王恒升的指导,战士们开始挖掘,当挖到34尺深处时,优质的煤炭果然出现,及时解决了新疆军民的燃料急需。 在新疆工作期间,王恒升的贡献远不止于找煤,他在库车发现了石油资源,在和田、于田找到了金矿,还在海拔4000多米的昆仑山发现了中国境内唯一的现代活火山。 20世纪50年代中期起,王恒升开始集中精力研究矿床学,尤其在铬铁矿床研究上取得突出成就,作为中苏合作项目的中方负责人,他组织对内蒙古、西北等地的基性超基性岩及相关矿产进行了大量调查研究。 1963年底,已年逾花甲的王恒升仍然常年奔波于新疆、内蒙古等地,担任地质部铬矿指挥部总工程师,他提出了“有工业价值铬铁矿床属于晚期岩浆熔离”的成因假说,对找矿勘探具有重要指导意义。 通过对全国铬铁矿地质特性的综合分析,王恒升明确指出西藏是中国铬铁矿最有前景的地区,这一科学推断后来被勘探工作完全证实。 即使在耄耋之年,王恒升仍然两次前往西昌地区,观察层状基性岩和钒钛磁铁矿矿床,他根据层状含铬岩体成矿规律推断,当地钒钛磁铁矿总储量可与东北鞍山铁矿相媲美。 1980年,王恒升当选为中国科学院学部委员,这位从监狱走出的地质学家,用自己的专业知识为国家建设做出了卓越贡献。 直到102岁高龄,王恒升依然关心着中国地质科学事业的发展,2003年9月,这位传奇的地质学家在北京逝世,走完了自己102年精彩而充实的人生。 王恒升的人生轨迹告诉我们,真正的专业人才能够在关键时刻发挥决定性作用,他从蒙冤入狱到重新获得信任,从解决燃料危机到发现多种矿产资源,体现了知识分子的专业精神和家国情怀。 在那个特殊的历史时期,像王恒升这样的科学家面临着各种困难和挑战,但他们始终坚持科学精神,用自己的专业知识服务国家建设,这种精神品质值得我们深思和学习。 一个国家的发展离不开各行各业专业人才的贡献,无论是在战争年代还是和平时期,专业技能和科学精神都是推动社会进步的重要力量。 在当今这个知识经济时代,我们应该如何更好地识别、保护和发挥专业人才的作用?面对复杂的社会环境,专业人士又该如何平衡个人发展与社会责任? 信源: 地质史话 | 王恒升:世纪老人的地质人生(十六)——中国矿业报