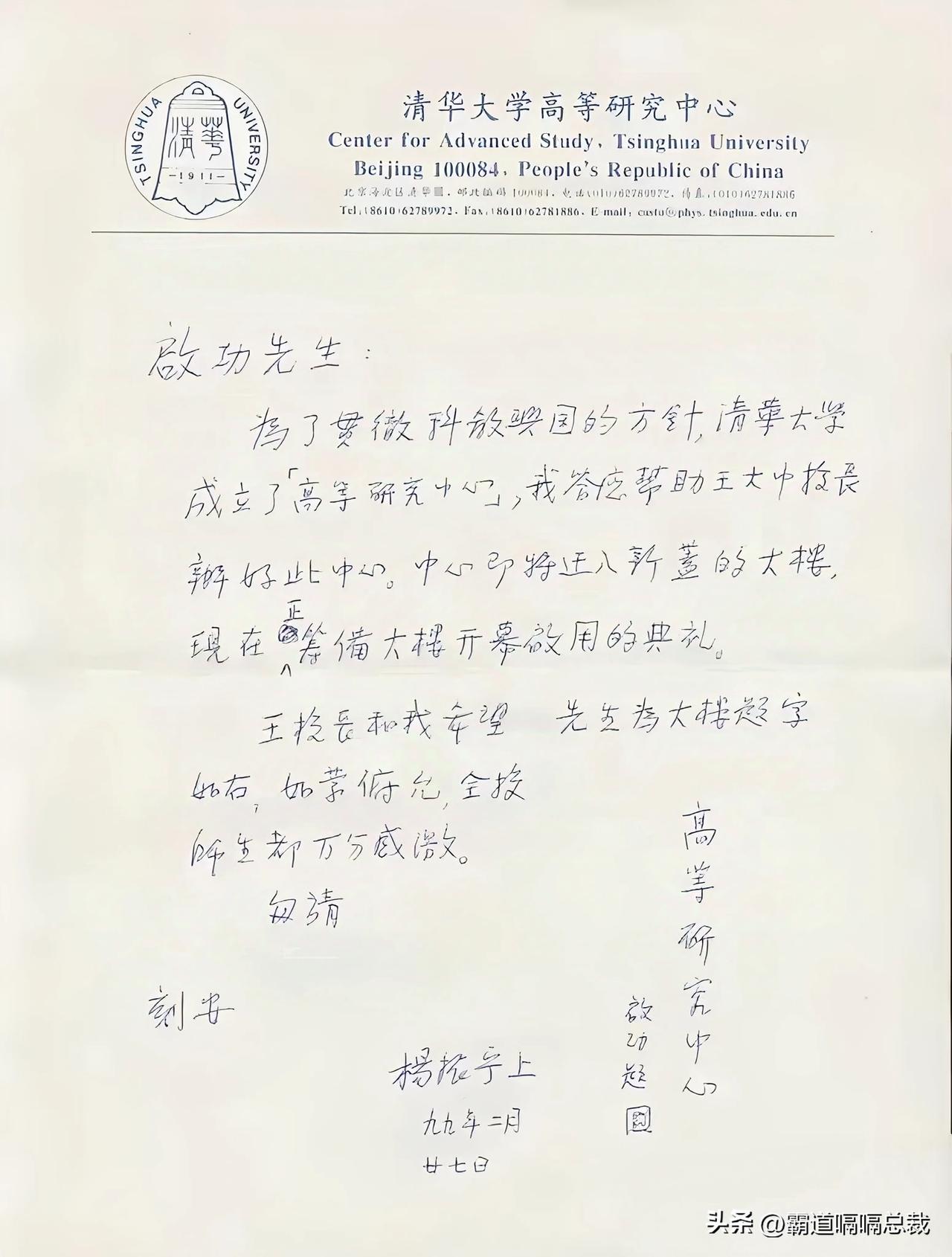

一封信,两位巨擘,一段深缘 你可曾目睹杨振宁先生的手书?于笔墨之间,或许悄然隐匿着他经岁月沉淀而凝就的智慧哲思,那是时光的馈赠,亦是心灵的回响,于纸墨之上晕染出独有的韵味。寥寥数字,看似简洁,实则蕴含着无尽的韵味,宛如一坛陈酿,每一口都诉说着往昔的故事。那字迹可不是随意潦草,而是带着传统繁体的古雅风韵,清瘦挺拔,带着骨力。1999年,他怀着诚挚之心,亲自提笔,饱含敬意地给启功先生写下了一封信函,字里行间或许藏着他的期许、敬意与心声。看似平常的一封求字信,却让科学巨人和书法大家结下了跨界的深厚情谊。 时光回溯,镜头缓缓拉回到1997年。那是一个被历史铭记的年份,诸多故事正待在岁月长河中铺陈开去,等待着被后人细细品味。那一年,清华大学匠心独运,新创设“高等研究中心”。此中心宛如一座璀璨灯塔,以推动基础学科繁荣发展为目标,于学术之海扬起奋进之帆,为学术进步播撒希望,照亮前行的漫漫征途。已经年逾古稀的杨振宁,被聘为名誉主任。常理而言,此类头衔多为象征之物。然而杨振宁却截然不同,他对待其态度极为认真,于旁人不经意处,倾注着别样的执着。他视其为自己生命后期最值得做的事业:奔走募款、延揽贤才,亲自指导学生,连牌匾题字这样的小事都要亲历其境。 饶有兴味的是,高等研究院中心最初的驻地,竟恰好是清华理科楼。这一巧合,仿佛为其发展埋下了充满学术气息的伏笔。此般机缘巧合,仿佛为这段学术历程增添了一抹别样的色彩。此地,曾是杨振宁之父杨武之的办公室。往昔岁月流转,这一方空间见证过杨武之的学术钻研与智慧闪光,于时光深处镌刻下独特印记。岁月流转,这一方空间似仍留存着往昔的故事与气息,静静诉说着曾经的时光。父子两代,都在同一方校园书写人生轨迹,颇有命运的暗合。 杨振宁的求学路堪称传奇。1937年,战火骤起,清华、北大、南开合并为西南联大。年仅少年的杨振宁,只读半个学期高中,就凭“同等学力”身份参加联大统一招生考试,在两万余名考生中脱颖而出,名列第二,先入化学,后转物理。本科毕业再考取研究生院,学业一路高歌。1945年,他踏上横渡大洋的军舰,赴美深造,开始半世纪学术征途。 归国之时,他已是声誉卓著的科学泰斗。但面对清华,他心中多了一份沉甸甸的责任感:余生愿尽力以赴。 两年后,高等研究中心新楼竣工。杨振宁与首任主任聂华桐一番商量:大楼牌匾非同小可,必须请到既有学问底蕴又能书艺传世的人来题写。最终,他们锁定了同一个名字——启功。 启功,当时的书法宗师,温润儒雅,广受尊崇。而且他与清华亦有联系——其师陈垣,便曾是清华国学院导师。通过出版人董秀玉牵线,杨振宁郑重写下求字信。 启功收到信,未作多虑,立即挥毫。后来,正逢杨振宁到北师大演讲,启功便亲手将题字赠予他。两位大师见面,相见恨晚,谈笑风生,情谊自此萌生。 自那以后,科学与书法的两座高峰,因一封信而紧密相连。