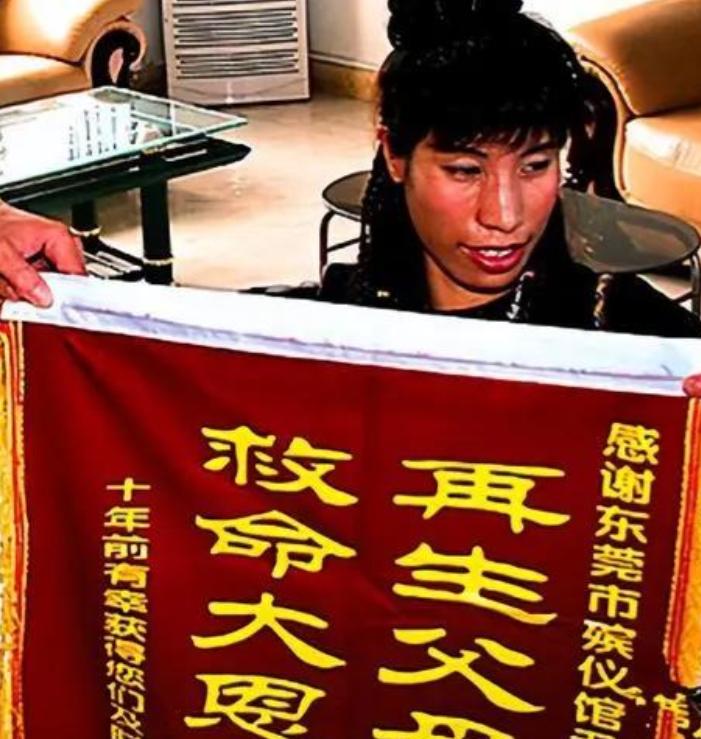

1995年,东莞市殡仪馆内送来了一具已经开始发臭的女尸,火化工人何亚胜正准备把她推进炉子里火化,却惊讶的看到女尸的脚动了一下。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1995年的夏天,东莞殡仪馆一如往常地运转着,送来一具又一具等待火化的尸体,那天上午,一具瘦得只剩下皮包骨的女尸被推了进来。 火化工人何亚胜准备把遗体送进炉子,可就在他把这具无名女尸推到炉口前时,眼角突然捕捉到一个细微的动作,女尸的脚趾竟然抖了一下。 他愣住了,仔细盯着时,还看到喉结轻微地颤动,那一刻,他心头猛然一紧,炉火的轰鸣声似乎都变得遥远,眼前的一切完全超出了常识。 经过短暂的慌乱,他立刻停下手里的动作,呼喊同事,并把这具原本要送入火炉的身体抬出炉口,随后的检查发现,这个被认为已经死亡的女孩竟然还留有一丝呼吸,虽然几乎察觉不到,但她确实还活着。 何亚胜立刻上报,随即联系救护车把她送往医院,车门一开,一股混杂着腐败与饥饿的气味扑面而来。 女孩的头发打结成团,身上脏得看不出原来的颜色,衣服破烂不堪,医生检查后发现,她严重脱水,多脏器衰竭,心跳微弱到几乎探测不到。 那一年,医院的条件并不算好,但院长还是当机立断,要求不计费用全力抢救,她没有身份证明,也没有任何钱,甚至身上只有一小块发霉的饼干。 护士们把她当作新生儿般悉心照顾,为她清洗身体,换上干净的衣服,每天轮流守在病床边,开始的时候她大小便失禁,几位护工都不愿意久留,最后依然是护士们咬牙坚持。 三天三夜里吊瓶没有停过,氧气机一直运转,经过十几天的抢救,女孩慢慢恢复意识,她睁开眼时已经是半个月后,她用微弱的声音说出自己的名字,陈翠菊,来自贵州榕江县的一个苗族山村。 陈翠菊的经历让人唏嘘,十八岁那年她跟随老乡南下打工,在工厂的流水线上一天要站十几个小时,空气刺鼻,饮食简单到只有白粥和咸菜,为了省钱,她常常忍着病痛不去看医生。 1995年的那个夏天,她发起高烧,浑身无力,却依旧不敢请假,某天她到河边洗衣后便失去了意识,倒在了河畔,等再次被发现时,她已经被认定为无名女尸,送进了殡仪馆。 医院试图联系她的家人,却得知家境贫困到连路费都凑不齐,于是,医院的员工自发捐款,凑了几百元钱为她买回家的车票。 消息见报后,全国各地的读者都寄来信件和捐助,有人鼓励她好好生活,有人寄来营养品,就在这些来信中,一封信引起了特别的注意。 浙江金华的画家陈仲濂读到她的故事后,提出愿意承担她和弟弟的学费与生活费,让他们学习绘画,陈翠菊小学都没有读完,但这封信让她重新燃起了求学的念头。 1996年夏天,她带着弟弟踏上前往金华的火车,经过两天两夜的站票旅程,他们终于抵达,起初,她手抖得连画笔都握不稳,文化基础几乎为零,身边的人甚至觉得她想学画画是不可能的事。 但她心里清楚,这次重生来之不易,为了不辜负所有帮助过自己的人,她必须拼尽全力,每天清晨,她起床锻炼身体,随后在画室里一画就是十几个小时。 冬天冻疮裂开,夏天汗水浸透衣背,她依旧不肯停下,她的第一幅画用了半年才完成,后来渐渐掌握了技巧,作品也开始在省市比赛中获奖。 经过十年的努力,陈翠菊的画作陆续走向国内外展览,获得了国家一级书画师的称号。 她最喜欢的一幅画名为《枯木逢春》,画里是一棵老树抽出新芽,象征着她自己的人生,对她来说,这不仅是艺术表达,也是生命的注解。 2006年,她带着画作重回东莞,那时的她已经不再是那个被当作无名女尸送进殡仪馆的女孩,她亲自来到殡仪馆、医院和派出所,跪在恩人面前,献上自己创作的作品。 她在医院门口长跪不起,泪水止不住往下流,她没有多说话,只是把画递到护士们手中,这些画后来被裱起来,挂在医院大厅里,成为医学院学生的生命教育教材。 火化工何亚胜多年后收到一张明信片,上面写着一句话:“愿我一生不负这双把我从炉口拉回来的手,” 他看着那行字,沉默良久,眼眶湿润,对他来说,那一瞬的直觉,不仅改变了一个女孩的命运,也让他明白了工作的意义。 这段经历被社会不断传颂,有人把它写进戏剧,有人编进教材,人们记住的不是神迹,而是一次次接力的善意,从殡仪馆工人的细心,到医院医护的守护,再到画家的资助,每一个环节都缺一不可。 陈翠菊的生命奇迹,正是这些普通人善意相加的结果,她常说自己画的都是生命,每一笔每一画,都是对那段经历的回应。 今天的她依旧潜心作画,在云南开设画室,门口挂着一块木牌写着“画出重生”,对她来说,人生从那一刻开始翻开新的一页。 火炉前的脚趾一动,让她从死亡的边缘被拉了回来,命运并没有把她推入黑暗,而是通过一连串的善意,让她走进了新的春天。 信源:婺城新闻网——陈翠菊:凤凰涅槃改写人生